Рентген в диагностике экссудативного плеврита

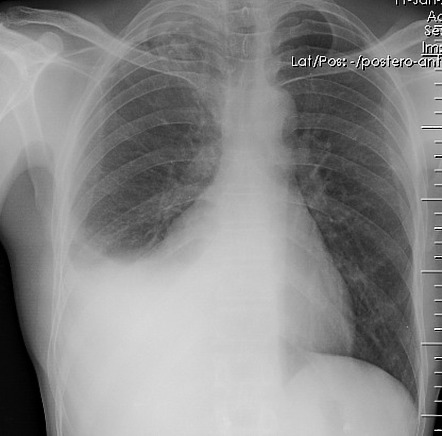

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой рёберно-диафрагмальных синусов и латерографией (снимок в положении на боку) для выявления небольшого количества жидкости. Применяются стандартный режим для общей оценки лёгочных полей и плевральных полостей и высококонтрастный режим для детальной визуализации уровня жидкости, состояния плевральных листков и прилежащей лёгочной ткани. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки экссудативного плеврита, отражающие наличие плеврального выпота, а также косвенные признаки и рентгенологические сигналы, свидетельствующие о вторичных изменениях в грудной клетке.

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой рёберно-диафрагмальных синусов и латерографией (снимок в положении на боку) для выявления небольшого количества жидкости. Применяются стандартный режим для общей оценки лёгочных полей и плевральных полостей и высококонтрастный режим для детальной визуализации уровня жидкости, состояния плевральных листков и прилежащей лёгочной ткани. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки экссудативного плеврита, отражающие наличие плеврального выпота, а также косвенные признаки и рентгенологические сигналы, свидетельствующие о вторичных изменениях в грудной клетке.

Рентгенография выявляет следующие признаки экссудативного плеврита:

Гомогенное затемнение в нижних отделах лёгочного поля с верхней вогнутой границей — симптом Дамуазо (прямая проекция, стандартный режим).

Уровень жидкости с горизонтальной границей в рёберно-диафрагмальных синусах при больших объёмах выпота (боковая проекция, прицельная съёмка).

Смещение средостенных структур в противоположную сторону при массивном выпоте — рентгенологический сигнал высокого давления в плевральной полости (боковая проекция, высококонтрастный режим).

Сглаживание и исчезновение рёберно-диафрагмального синуса, «уширение» латеральных контуров грудной клетки (латерография, прицельная съёмка).

Косвенные признаки: подъём купола диафрагмы на стороне поражения, уменьшение прозрачности лёгочного поля, реактивные изменения со стороны плевры (боковая проекция, стандартный режим).

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры экссудативного плеврита:

- Локализация и объём плеврального выпота (малый, умеренный, массивный).

- Характер распределения жидкости — свободное или ограниченное (инкапсулированное) скопление.

- Степень влияния выпота на положение лёгкого, сердечной тени и средостенных структур.

- Состояние плевральных листков и прилежащей лёгочной ткани (сдавление, ателектаз, инфильтрация).

- Косвенное влияние на дыхательную функцию, включая снижение объёма вентиляции и подвижности диафрагмы.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Объёмы жидкости меньше 150 мл, особенно в рёберно-диафрагмальных синусах.

- Разграничение характера выпота (серозный, гнойный, геморрагический), что требует торакоцентеза и лабораторного анализа.

- Выявление спаечного и инкапсулированного выпота, особенно при сложной локализации.

- Оценка состояния висцеральной плевры, микроателектазов и интерстициальных изменений, доступная только при КТ.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекциях с прицельной съёмкой плевральных зон суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Брикманис Э.П. Дополнительные возможности установления этиологии экссудативных плевритов / Э.П. Брикманис, Х.Я. Гранте, И.К. Зариня и др. // Терапевт, арх.-1981.- Т.53, N5.- С.104-106.

- Леви И.Б. Клиническая характеристика экссудативных плевритов различной этиологии / И.Б. Леви, А.А. Литвинов // Пробл. туберкулеза. 1976. - N5. - С.60-62.

- Лодденкемпер Р. Экссудативный плеврит / Р. Лодденкемпер// X Национальный конгресс по болезням органов дыхания: программа школы Европейского респираторного общества. СПб., 2000. - С.20.

- Лукомский Г.И. Дифференциальная диагностика экссудативных плевритов / Г.И. Лукомский, Э.Е. Эститс // Хирургия. 1981.- C.39-42.

- Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. М.: Медицина. - 1987. — 640 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ