Рентген в диагностике фиброзирующего альвеолита

Рентгенографическая визуализация при фиброзирующем альвеолите проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, а также, при необходимости, в дополнительных косых проекциях и с применением рентгеноскопии. Цель исследования — выявление признаков диффузного интерстициального поражения лёгочной ткани, оценка степени интерстициального и альвеолярного фиброза, протяжённости изменений, нарушений архитектоники лёгочного рисунка и состояния лёгочного объёма.

Рентгенографическая визуализация при фиброзирующем альвеолите проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, а также, при необходимости, в дополнительных косых проекциях и с применением рентгеноскопии. Цель исследования — выявление признаков диффузного интерстициального поражения лёгочной ткани, оценка степени интерстициального и альвеолярного фиброза, протяжённости изменений, нарушений архитектоники лёгочного рисунка и состояния лёгочного объёма.

Рентгенография выявляет следующие признаки фиброзирующего альвеолита:

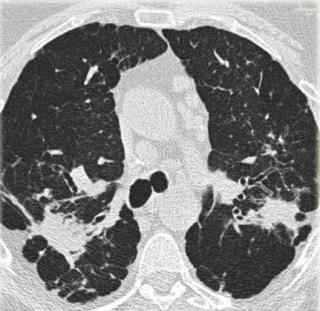

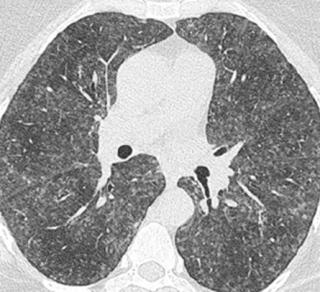

Дифузное сетчатое или сетчато-узелковое усиление интерстициального лёгочного рисунка, преимущественно в нижних и периферических отделах (сигнальный признак).

Субплевральные тяжи и линейные тени, образующие картину «пчелиных сот» при выраженном фиброзе.

Снижение прозрачности лёгочных полей с формированием мелкоочаговых или сетчато-пятнистых инфильтратов.

Уменьшение объёма лёгочных полей, ретракция диафрагмы, сужение межрёберных промежутков за счёт прогрессирующего пневмофиброза.

Расширение и деформация теней корней лёгких, формирующиеся на фоне лёгочной гипертензии, развивающейся при длительном течении заболевания.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры альвеолита:

- Определение характера и распределения интерстициальных изменений — сетчатых, сетчато-узелковых, пятнистых.

- Оценка локализации изменений с анализом субплеврального и базального преобладания.

- Выявление признаков снижения лёгочного объёма, включая ретракцию диафрагмы и уменьшение размеров грудной клетки.

- Определение степени тяжести и распространённости пневмофиброза.

- Анализ состояния корней лёгких и косвенной оценки лёгочного сосудистого русла.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие детализации микроструктуры интерстициальных изменений и стадии заболевания без данных КТ высокого разрешения.

- Невозможность ранней диагностики на доклиническом этапе, когда рентгенологические изменения отсутствуют или минимальны.

- Ограниченная дифференциация фиброзирующего альвеолита от других интерстициальных заболеваний лёгких (саркоидоз, интерстициальные пневмонии) только по рентгенологическим признакам.

- Снижение информативности при выраженных эмфизематозных изменениях, сопутствующей сердечной патологии или технических артефактах.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в двух проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Путов Н.В., Илькович М.М. Фиброзирующие альвеолиты. М, Медицина, 1986, 168 стр.

- Дмитриева Л.И., Гапоненко Г.А.: К вопросу дифференциальной диагностики фиброзирующих альвеолитов./А/ Сборник научных трудов ВНИИП МЗ СССР "Диссеминированные процессы в легких". Ленинград. 1984.С.68-70.

- Коган Е.А. Фиброзирующий альвеолит современные аспекты проблемы.//Архив патологии. 1995.57(4). С.5-11.

- Хоменко А.Г., Озерова Л.В. и др.: Диагностика и лечение фиброзирующих альвеолитов. //Тер.архив. 1987. т.59. №3. С.71-75.

- Илькович М.М. Заболевания органов дыхания //Библиотека врача общей практики, СПб, «Нордмед Издат», 1998.- Т 2. - 452 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ