Рентген в диагностике гемопневмоторакса

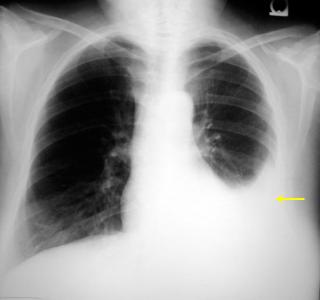

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при тяжёлом состоянии пациента — в горизонтальной проекции (съёмка в положении лёжа), а также с прицельной съёмкой поражённого гемиторакса. Визуализируются преимущественно прямые признаки: наличие газа и жидкости в плевральной полости с характерным уровнем раздела, коллапс лёгочной ткани, смещение средостенных структур. Цель исследования — подтверждение сочетанного накопления крови и воздуха в плевральной полости, определение их объёма и степени влияния на дыхательные и гемодинамические параметры.

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при тяжёлом состоянии пациента — в горизонтальной проекции (съёмка в положении лёжа), а также с прицельной съёмкой поражённого гемиторакса. Визуализируются преимущественно прямые признаки: наличие газа и жидкости в плевральной полости с характерным уровнем раздела, коллапс лёгочной ткани, смещение средостенных структур. Цель исследования — подтверждение сочетанного накопления крови и воздуха в плевральной полости, определение их объёма и степени влияния на дыхательные и гемодинамические параметры.

Рентгенография выявляет следующие признаки гемопневмоторакса:

Горизонтальный уровень раздела газа и жидкости в плевральной полости с просветлением в верхней части и интенсивным затемнением в нижней.

Коллапс лёгочной ткани с её смещением к корню, уменьшением объёма поражённого лёгочного поля.

Расширение межрёберных промежутков и выбухание грудной стенки на стороне поражения (при массивном скоплении).

Смещение средостенных структур в противоположную сторону, отклонение трахеи, деформация сосудистого пучка.

Уплощение или инверсия купола диафрагмы на стороне гемопневмоторакса.

При положении лёжа — латеральное накопление газа и жидкости с подчёркиванием линии раздела на боковых отделах.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры гемопневмоторакса:

- Определение объёма скопившегося газа и жидкости в плевральной полости, измерение уровня их раздела.

- Анализ степени коллапса лёгочной ткани, сохранности корня лёгкого, оценки дыхательных резервов.

- Оценка смещения средостенных структур, трахеи, сердца, сосудистого пучка, что важно для понимания степени компрессии.

- Выявление деформации грудной клетки, изменений межрёберных промежутков, положения и подвижности купола диафрагмы.

- Возможность выполнения исследования при тяжёлом состоянии пациента, включая съёмку в горизонтальной проекции.

- Быстрая диагностика, позволяющая оперативно принять решение о дренировании и неотложной помощи.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность определения источника кровотечения или причины повреждения плевры без дополнительных методов.

- Ограниченная чувствительность при небольшом объёме газа или жидкости, особенно при обследовании в положении лёжа.

- Невозможность оценки состояния бронхиального дерева, паренхимы лёгкого и сосудистой сети.

- Сложности в дифференциации гемопневмоторакса от гидропневмоторакса без клинико-лабораторных данных.

- Снижение качества визуализации у пациентов с выраженным ожирением, подкожной эмфиземой или послеоперационными изменениями.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки с прицельной съёмкой и горизонтальной проекцией суммарная эффективная доза составляет от 0,12 до 0,25 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Результаты лечения больных с травмой груди, осложненной пневмо- или гемотораксом/ Измайлов Е.П., Труханова И.Г.// Врач скорой помощи – 2012 - N12.

- Кочергаев О.В. Особенности диагностики прямых повреждений легких при сочетанных травмах груди. Грудная и сердечно-сосуд хир 2002; 1: 48-52.

- Оптимизация диагностики и лечения малого и среднего гемоторакса и пневмоторакса у пострадавших с проникающими ранениями и закрытой травмой груди: Автореферат диссертации/ Трефилова Ю.В. – 2006.

- Келли А. М., Уэлдон Д., Цанг А.Ю.Л. и др. Сравнение двух методов оценки размера пневмоторакса по рентгенограммам грудной клетки // Респир. Мед. – 2006. – Том 100. – С. 1356-9.

- Шрамель Ф. Гидропневмоторакс // Европейская респираторная монография. - 2002.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ