Рентген в диагностике гидроторакса

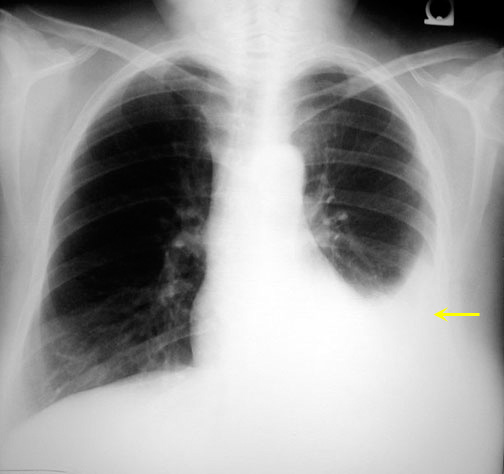

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — в латеропозиции (положение на боку) и с прицельной съёмкой поражённого гемиторакса для уточнения уровня жидкости. Визуализируются преимущественно прямые признаки: скопление жидкости в плевральной полости с горизонтальным уровнем, сдавление лёгочной ткани и смещение средостенных структур. Цель исследования — подтверждение наличия и объёма плеврального выпота, определение его влияния на лёгочную вентиляцию и анатомию грудной клетки.

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — в латеропозиции (положение на боку) и с прицельной съёмкой поражённого гемиторакса для уточнения уровня жидкости. Визуализируются преимущественно прямые признаки: скопление жидкости в плевральной полости с горизонтальным уровнем, сдавление лёгочной ткани и смещение средостенных структур. Цель исследования — подтверждение наличия и объёма плеврального выпота, определение его влияния на лёгочную вентиляцию и анатомию грудной клетки.

Рентгенография выявляет следующие признаки гидроторакса:

Гомогенное интенсивное затемнение нижних отделов гемиторакса с верхней границей в виде дугообразной линии Дамуазо-Соколова.

Горизонтальный уровень жидкости при больших объёмах выпота, особенно хорошо видимый в положении на боку.

Сдавление и уменьшение объёма прилежащей лёгочной ткани с её смещением к корню лёгкого.

Смещение средостенных структур, включая отклонение трахеи и сосудистого пучка, в противоположную сторону (при массивном гидротораксе).

Уплощение или высокое стояние купола диафрагмы на стороне скопления жидкости.

При рентгеноскопии — отсутствие дыхательной подвижности нижнего лёгочного контура и купола диафрагмы на стороне поражения.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры гидроторакса:

- Определение объёма плеврального выпота, анализ характера верхней границы и протяжённости затемнения.

- Выявление степени компрессии лёгочной ткани и оценки дыхательных резервов поражённого лёгкого.

- Анализ смещения средостенных структур, трахеи, сердца и крупных сосудов, важный для диагностики компрессионных осложнений.

- Оценка деформации и положения куполов диафрагмы, дыхательной подвижности грудной клетки.

- Возможность использования латеропозиции для выявления минимального выпота (от 100–200 мл).

- Быстрое выполнение исследования при тяжёлом состоянии пациента и динамическое наблюдение за изменениями в процессе лечения.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ограниченная чувствительность при объёмах жидкости менее 100 мл, особенно без использования латеропозиции.

- Невозможность определения характера выпота (серозный, геморрагический, гнойный) без дополнительных лабораторных и инструментальных данных.

- Ограниченная оценка состояния плевры, паренхимы лёгкого и бронхиального дерева.

- Сложности в выявлении сопутствующих внутриплевральных образований (опухоли, спайки) без КТ или УЗИ.

- Снижение качества визуализации при выраженном ожирении, деформациях грудной клетки или массивных плевральных наложениях.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки с прицельной съёмкой и латеропозицией суммарная эффективная доза составляет от 0,12 до 0,25 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Розенштраух Л.С. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания/ Л.С. Розенштраух, Н.И. Рыбакова, М.Г. Внниер. М; Медицина, 1978. - С 523,

- Рхаррисон Т. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 5: Пер. с англ./ В60 Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина.— 2015. — 448 с.

- Линденбратен Л.Д. Выявление жидкости в плевральной полости // Внедрение в практику некоторых новых методов диагностики, лечения и профилактики важнейших заболеваний. — М., 1961

- Клинико-рентгенологические синдромы поражения дыхательной системы/ Рябова Л. В., Колядич М. И.; под ред. И.И. Шапошника. — 2015.

- Медведев М.В., Юдина Е.В., Малахова Е.Е., Грабар А.В. Опыт раннего успешного пренатального лечения выраженного гидроторакса // 1999. - Т.7, №1.-С. 63-66.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ