Виды грибковой пневмония

Аспергиллёзная пневмония вызывается грибом Aspergillus fumigatus. На рентгенограмме можно обнаружить очаговые инфильтраты, преимущественно в верхних долях лёгких. При наличии аспергилломы в полости лёгкого можно увидеть округлое образование с уровнем жидкости и характерной воздушной прослойкой — так называемый симптом «полумесяца». В инвазивной форме возможны множественные узлы с перифокальным затемнением, что соответствует «гало»-симптому.

Кандидозная пневмония чаще встречается у тяжёлых больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких. Рентгенологически она проявляется диффузными мелкоочаговыми затемнениями, напоминающими милиарный туберкулёз. В некоторых случаях наблюдаются участки бронхопневмонии и плевральный выпот. Эти изменения неспецифичны и требуют подтверждения другими методами.

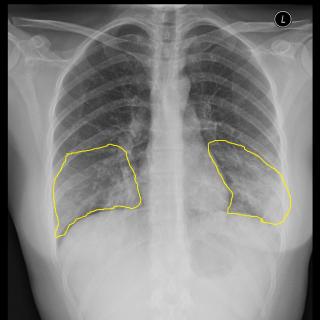

Пневмоцистная пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii, часто встречается у пациентов с ВИЧ при снижении уровня CD4 ниже 200 клеток/мкл. На рентгенограмме обычно выявляются двусторонние симметричные интерстициальные инфильтраты. Иногда они имеют вуалеобразный характер. В тяжёлых случаях могут развиваться кисты и пневмоторакс.

Гистоплазмоз вызывается грибом Histoplasma capsulatum. Заболевание характерно для некоторых эндемичных регионов. На рентгене могут определяться увеличенные лимфоузлы средостения, очаговые или узловатые инфильтраты в лёгких, а также обызвествлённые гранулёмы. В хронической форме гистоплазмоз может напоминать туберкулёз.

Кокцидиоидомикоз вызывается грибом Coccidioides immitis. Он распространён в юго-западных штатах США и странах Латинской Америки. При этом заболевании на рентгене часто выявляются односторонние инфильтраты, которые могут сопровождаться образованием полости, а также плевральный выпот. Иногда наблюдается увеличение лимфоузлов средостения и признаки хронического фиброза.

Рентген в диагностике грибковой пневмонии

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — с прицельной съёмкой поражённых сегментов и рентгеноскопией для динамической оценки. Визуализируются преимущественно прямые признаки: инфильтраты с нечёткими контурами, множественные узелковые образования, полости с уровнями жидкости или воздухом, тяжистые изменения. Цель исследования — выявление локализации и характера поражения, оценка стадии, распространённости процесса и возможных осложнений.

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — с прицельной съёмкой поражённых сегментов и рентгеноскопией для динамической оценки. Визуализируются преимущественно прямые признаки: инфильтраты с нечёткими контурами, множественные узелковые образования, полости с уровнями жидкости или воздухом, тяжистые изменения. Цель исследования — выявление локализации и характера поражения, оценка стадии, распространённости процесса и возможных осложнений.

Рентгенография выявляет следующие признаки грибковой пневмонии:

Аспергиллёзная пневмония:

- Очаговые или сливные инфильтраты с нечёткими контурами, преимущественно в верхних долях лёгких.

- Визуализация полости в лёгком с округлым внутриполостным образованием, окружённым воздушной прослойкой по периферии («симптом полумесяца»).

- Горизонтальный уровень жидкости внутри полости при изменении положения тела.

- Множественные узлы с перифокальным затемнением по типу «гало»-симптома.

- Участки фиброзных изменений и тракционных тяжей в прилежащих сегментах.

- Сочетание полостных образований с утолщением их стенок и признаками хронического воспаления.

Кандидозная пневмония:

- Диффузные двусторонние мелкоочаговые тени, равномерно распределённые по обоим лёгким.

- Очаги округлой или неправильной формы с низкой интенсивностью тени.

- Картина, сходная с милиарным туберкулёзом, но без выраженной зональности.

- Участки бронхопневмонии с неравномерными, тяжистыми затемнениями в перибронхиальных зонах.

- Возможный плевральный выпот с однородным затемнением и горизонтальным уровнем жидкости.

- Неоднородность лёгочного рисунка за счёт утолщённых интерстициальных структур.

Пневмоцистная пневмония:

- Двусторонние симметричные интерстициальные инфильтраты с вуалеобразным характером затемнения.

- Преимущественное поражение перихилярных зон с постепенным распространением в периферические отделы.

- Отсутствие отчётливых полостей или узлов в ранней стадии.

- В поздних стадиях — формирование тонкостенных воздушных кист в лёгочной паренхиме.

- Возможное развитие спонтанного пневмоторакса с визуализацией свободного газа в плевральной полости.

- Усиление лёгочного рисунка с сетчато-петлистой структурой в междолевых перегородках.

Гистоплазмоз:

- Увеличение лимфоузлов средостения с однородным интенсивным затемнением в соответствующей проекции.

- Очаговые или узловатые инфильтраты в лёгочной ткани, иногда с центральным просветлением.

- Обызвествлённые гранулёмы округлой формы с высокой рентгеноплотностью.

- Очаги хронического воспаления с тракционными тяжами в верхних долях.

- При хронической форме — полости с тонкими или утолщёнными стенками, напоминающие туберкулёзные каверны.

- Неравномерная инфильтрация с чередованием уплотнённых и воздушных участков.

Кокцидиоидомикоз:

- Односторонние или асимметричные инфильтраты с умеренной интенсивностью тени.

- Образование полости с ровными или утолщёнными стенками на месте распавшегося инфильтрата.

- Плевральный выпот с чётким горизонтальным уровнем жидкости.

- Увеличение лимфоузлов средостения, особенно в корневой зоне.

- Признаки хронического фиброза с грубыми линейными тяжами в зоне бывшего воспаления.

- Возможное сочетание инфильтрации с очаговыми кальцификатами в лёгочной ткани.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры грибковой пневмонии:

- Определение топографии поражённых участков и распространённости инфильтративных, узелковых, кавернозных изменений.

- Анализ характера инфильтратов — размер, форма, плотность, чёткость контуров, наличие сливных конгломератов.

- Выявление полостей с некротическим содержимым, анализ толщины их стенок и наличие уровней жидкости или воздуха.

- Оценка бронховаскулярного рисунка и степени его деформации, определение бронхогенного распространения инфекции.

- Определение плевральных осложнений — выпота, наложений, реактивного утолщения плевры.

- Возможность динамического наблюдения за изменениями под контролем рентгеноскопии, включая оценку эффективности лечения.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Низкая специфичность выявляемых изменений, сложность дифференциации с бактериальной, вирусной пневмонией, туберкулёзом, онкологическими процессами без дополнительных данных.

- Недостаточная чувствительность к выявлению узелков менее 5 мм и начальных инфильтративных изменений.

- Невозможность оценки состояния малых бронхов, альвеолярной архитектуры, сосудистой сети.

- Сложности выявления поражений в базальных отделах и субплевральных зонах при наложении диафрагмальных и сердечных теней.

- Снижение качества исследования у пациентов с выраженным ожирением, послеоперационными изменениями или массивными плевральными сращениями.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки с прицельной съёмкой и рентгеноскопией суммарная эффективная доза составляет от 0,12 до 0,25 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Власов П.В., Шейх Ж.В. Грибковые пневмонии // Мед. визуализация. 2004. - № 2. - С. 57-64.

- Шейх Ж.В., Власов П.В. Грибковые пневмонии. Материалы Всероссийской научно практической конференции «Эффективные технологии организации медицинской помощи населению», посвящ. 75 - летию ГКБ №1 г.Новокузнецка. 2830.09.04, Т 1,С.2Ю.

- Сергеев, А.Ю. Грибковые инфекции: руководство для врачей / А.Ю. Сергеев, Ю.В. Сергеев. - 2-е изд. - М.: БИНОМ, 2010. - 480 с.

- Белова, И.Б. Цифровая рентгенодиагностика пневмоний / И.Б. Белова, B.М. Китаев // Медицинская визуализация. - 2000. - № 4. - С. 63-68.

- Борисова, И.С. Возбудители пневмоний у больных с нарушениями иммунитета на фоне онкогематологичных заболеваний / И.С. Борисова //Сборник трудов XXII национального конгресса по болезням органов дыхания. -М., 2012. - С. 210-211.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ