Рентген в диагностике миеломной болезни

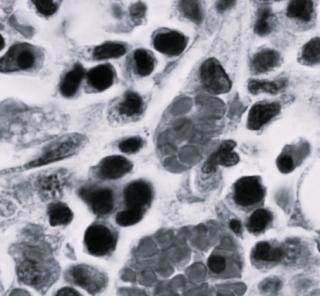

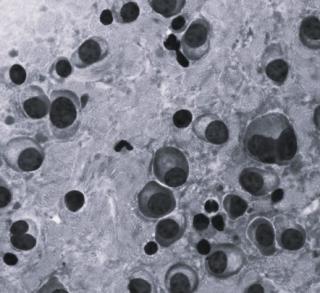

При миеломной болезни преимущественно поражаются кости, содержащие красный костный мозг, то есть те, в которых активно происходит кроветворение. Чаще всего это позвоночник (особенно грудной и поясничный отделы), кости черепа (лобная, теменная, затылочная), рёбра, грудина, тазовые кости (крестец, подвздошные), а также проксимальные отделы длинных трубчатых костей, например, плечевые и бедренные кости. Поражение костей сопровождается деструктивными изменениями — появляются очаги остеолиза, которые на рентгене выглядят как округлые "дырки" без признаков склероза. Также может наблюдаться диффузный остеопороз, компрессионные переломы позвонков и деформация скелета. Такие изменения связаны с тем, что злокачественные плазматические клетки стимулируют разрушение костной ткани и угнетают её восстановление.

При миеломной болезни преимущественно поражаются кости, содержащие красный костный мозг, то есть те, в которых активно происходит кроветворение. Чаще всего это позвоночник (особенно грудной и поясничный отделы), кости черепа (лобная, теменная, затылочная), рёбра, грудина, тазовые кости (крестец, подвздошные), а также проксимальные отделы длинных трубчатых костей, например, плечевые и бедренные кости. Поражение костей сопровождается деструктивными изменениями — появляются очаги остеолиза, которые на рентгене выглядят как округлые "дырки" без признаков склероза. Также может наблюдаться диффузный остеопороз, компрессионные переломы позвонков и деформация скелета. Такие изменения связаны с тем, что злокачественные плазматические клетки стимулируют разрушение костной ткани и угнетают её восстановление.

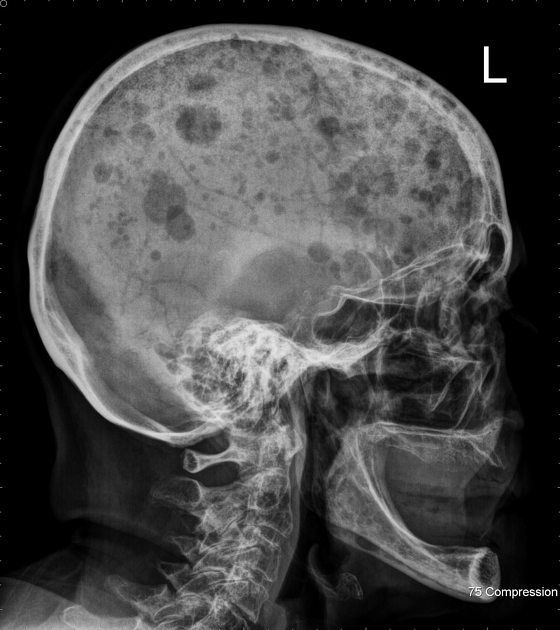

Рентгенография применяется для оценки костных изменений при миеломной болезни, в первую очередь в рамках скринингового обследования осевого скелета. Исследование проводится в нескольких проекциях: прямая и боковая визуализация позвоночника, обзорная рентгенография черепа, рёбер, таза и длинных трубчатых костей. Целью является выявление деструктивных изменений костной ткани, характерных для плазмоцитарной инфильтрации.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

В прямой и боковой проекциях позвоночника обнаруживаются множественные очаги остеолиза, часто без периостальной реакции.

При рентгенографии черепа выявляются характерные «пунсоновидные» просветления округлой формы без склеротического ободка.

На изображениях трубчатых костей могут определяться участки истончения кортикального слоя и мозаичная деструкция.

Сигнальным признаком считается многоочаговая деструкция плоских костей — лопаток, рёбер, таза, а также компрессионные переломы позвонков без предшествующей травмы.

В тазовых костях часто визуализируются округлые дефекты костной структуры с чёткими краями.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Выявление характерных остеолитических очагов, не сопровождающихся периостальной реакцией.

- Оценка степени вовлечения различных костных структур в патологический процесс.

- Регистрация патологических переломов и компрессии тел позвонков при снижении прочности костной ткани.

- Контроль прогрессирования остеодеструкции на фоне химиотерапии или других методов лечения.

- Определение пространственного распределения поражений, что важно для стадирования заболевания.

Диагностические ограничения

Рентгенографическая визуализация имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Низкая чувствительность при ранних или минимальных изменениях, особенно при поражении внутренней губчатой структуры.

- Невозможность оценки активности очагов и степени плазматической инфильтрации без дополнительной томографической информации.

- Ограниченное представление о мягкотканевых компонентах или экстраоссальных распространениях опухоли.

- Сходство рентгенологической картины с другими остеолитическими заболеваниями, что затрудняет дифференциальную диагностику.

- Лучевая нагрузка при полном скелетном рентгенологическом обследовании составляет в среднем от 4 до 8 мЗв и зависит от числа проекций и охвата зон исследования.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Алексеев Г.А. Актуальные вопросы диагностики и лечения миеломной болезни // Клиническая медицина. 1983. - №5. - С. 8-12.

- Алмазов В.А., Афанасьев Б.В., Подольцева З.И. Миеломная болезнь // Клиническая медицина. 1993. - Т.71 - №2. - С. 5-10.

- Антипова Л.Г., Андреева Н.Е. Высокая продолжительность жизни при миеломной болезни. // Терапевтический архив. 1985. - N.7. - С. 11-14.

- Зедгенидзе Г.А. Руководство по клинической рентгенорадиологии. В 3-х томах Т.З. М.: Медицина, 1964; 450-465.

- Мунши Н. С. Заболевания плазматических клеток: историческая перспектива. // Гематология. Американское Общество Гематологов. Образовательная программа. — 2008. — С. 297-297.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ