Рентген в диагностике митрального стеноза

Рентгенографическая визуализация при митральном стенозе проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, а также с применением рентгенокардиографии. Цель исследования — выявление косвенных признаков сужения митрального клапана, оценка изменений конфигурации сердечной тени, размеров левого предсердия и правых отделов сердца, состояния лёгочного сосудистого русла и признаков лёгочной гипертензии.

Рентгенографическая визуализация при митральном стенозе проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, а также с применением рентгенокардиографии. Цель исследования — выявление косвенных признаков сужения митрального клапана, оценка изменений конфигурации сердечной тени, размеров левого предсердия и правых отделов сердца, состояния лёгочного сосудистого русла и признаков лёгочной гипертензии.

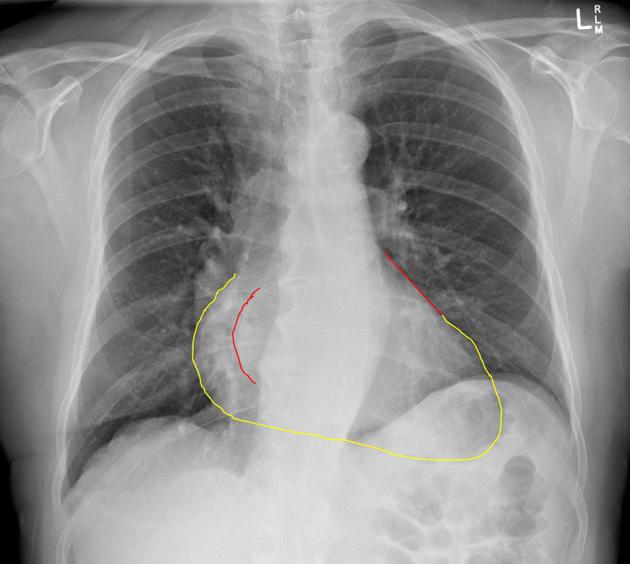

Рентгенография выявляет следующие признаки митрального стеноза:

Увеличение левого предсердия с формированием двойного контура по правой границе сердечной тени, отчётливо видимого в прямой проекции.

Выбухание дуги лёгочной артерии с расширением её ствола на фоне начальной лёгочной гипертензии.

Сужение ретрокардиального пространства в боковой проекции за счёт увеличенного левого предсердия.

Усиление лёгочного сосудистого рисунка в прикорневых отделах с обеднением периферического кровотока при развитии посткапиллярной лёгочной гипертензии.

Выраженная пульсация ствола лёгочной артерии и правых отделов сердца, фиксируемая при рентгеноскопии или рентгенокардиографии.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Оценка степени дилатации левого предсердия с измерением поперечных размеров и анализом конфигурации сердечной тени.

- Анализ состояния лёгочного сосудистого русла, включая оценку градиента между прикорневыми и периферическими сосудами.

- Определение степени дилатации ствола лёгочной артерии и правого желудочка.

- Анализ конфигурации сердца по типу митральной формы с акцентом на изменения правого и левого контуров.

- Мониторинг динамики изменений сердечно-лёгочной гемодинамики в процессе заболевания или после хирургической коррекции.

Диагностические ограничения

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие прямой визуализации митрального клапана и измерения площади его отверстия без данных эхокардиографии.

- Невозможность оценки выраженности клапанных и подклапанных изменений, а также наличия кальцинатов без УЗИ или КТ.

- Ограниченная чувствительность при малых степенях стеноза, не сопровождающихся выраженными морфологическими изменениями.

- Снижение информативности при деформациях грудной клетки, лёгочной патологии или артефактах съёмки.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки и рентгенокардиографии суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Сравнительная эффективность открытого и закрытого методов хирургического лечения митрального стеноза. Грудная хир. 1978, 4: 310.

- Дземешкевич С. Л., Стивенсон Л. У. Болезни митрального клапана. — М.: Медицина, 2000. — 287 с.

- Кардиология: национальное руководство / под ред. Е.В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 800 с.

- Клинические рекомендации «Митральный стеноз». Разраб.: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийское научное общество кардиологов; Российское научное общество рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов. – 2016.

- Горлин Р. Механизм возникновения признаков и симптомов заболевания митрального клапана. Харт Дж., 1954; 16:375-80.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ