Рентген в диагностике остеомаляции

Обследование проводится в прямой и боковой проекциях поражённых сегментов скелета, чаще всего — костей таза, позвоночника, рёбер, длинных трубчатых костей, при необходимости дополняется прицельной съёмкой участков с подозрением на микропереломы. Применяются стандартный режим для общей оценки состояния костной структуры и высококонтрастный режим для выявления тонких линий просветления, зон истончения кортикального слоя и характерных деформаций. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки остеомаляции, отражающие снижение минерализации костной ткани, а также косвенные признаки и рентгенологические сигналы, свидетельствующие о вторичных изменениях скелета.

Обследование проводится в прямой и боковой проекциях поражённых сегментов скелета, чаще всего — костей таза, позвоночника, рёбер, длинных трубчатых костей, при необходимости дополняется прицельной съёмкой участков с подозрением на микропереломы. Применяются стандартный режим для общей оценки состояния костной структуры и высококонтрастный режим для выявления тонких линий просветления, зон истончения кортикального слоя и характерных деформаций. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки остеомаляции, отражающие снижение минерализации костной ткани, а также косвенные признаки и рентгенологические сигналы, свидетельствующие о вторичных изменениях скелета.

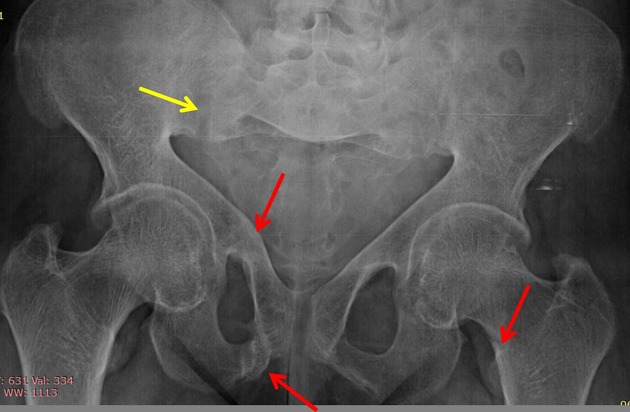

Рентгенография выявляет следующие признаки остеомаляции:

Диффузное снижение плотности костной ткани с размытостью и истончением кортикального слоя (прямая проекция, стандартный режим).

Появление узких полос просветления — зон Лоозера-Милькмана (псевдопереломов) — рентгенологический сигнал, характерный для остеомаляции (боковая проекция, высококонтрастный режим).

Деформация костей — выпячивание, искривление, вальгусные и варусные изменения, особенно в трубчатых костях (прямая проекция, стандартный режим).

Уплощение и двояковогнутые контуры тел позвонков (в виде «рыбьих позвонков») (боковая проекция, прицельная съёмка).

Косвенные признаки: снижение плотности в зонах мышечного прикрепления, сдавление межпозвонковых промежутков, изменение походки (боковая проекция, прицельная съёмка).

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры остеомаляции:

- Распределение снижения минерализации по различным сегментам скелета.

- Характер и протяжённость зон истончения кортикального слоя.

- Наличие и особенности зон Лоозера-Милькмана, включая их количество, локализацию и размеры.

- Деформации костей, их выраженность и влияние на ось конечностей и позвоночника.

- Косвенное влияние на опорную функцию скелета и риски патологических переломов.

Диагностические ограничения

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные стадии заболевания без выраженного снижения плотности и деформации.

- Определение причин остеомаляции (дефицит витамина D, хроническая болезнь почек, онкологические процессы).

- Микроструктурные изменения костной ткани, выявляемые только при КТ или МРТ.

- Изменения в костном метаболизме, требующие лабораторного исследования.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии поражённых сегментов скелета в прямой и боковой проекциях с прицельной съёмкой суммарная эффективная доза составляет от 0,01 до 0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Остеопороз и остеомаляция - клинико-диагностические проблемы/ Аврунин А.С.// Травматология и ортопедия России - 2014 - №4

- Аврунин А. С. Синдром остеомаляции социально-экономическая роль и клинико-диагностические проблемы // Гений ортопедии, № 2, 2014, с. 91–94.

- Метаболические заболевания костной ткани/ Крейн С.М., Холик М.Ф - 1997.

- Патология костей и суставов/ Некачалов В.В. - 2000.

- Айзман, Джон А. (1988). «6 Остеомаляция». «Клиническая эндокринология и метаболизм» Байльера. 2 (1): 125–55.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ