Рентген в диагностике остеомиелита челюсти

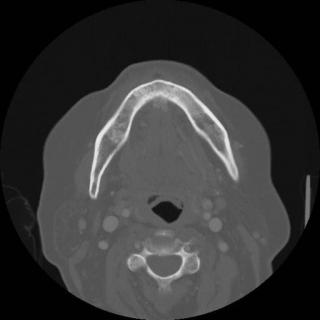

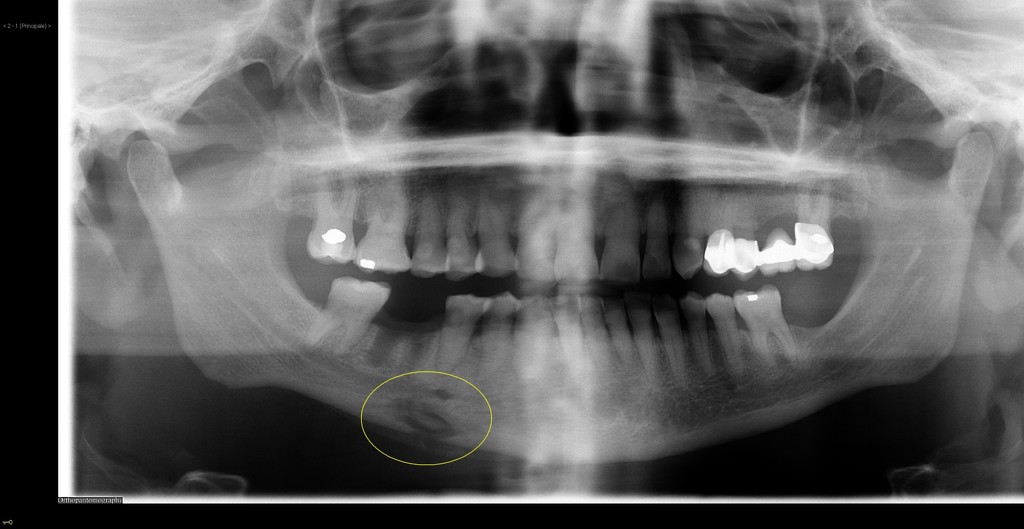

Рентгенография при подозрении на остеомиелит челюсти проводится для выявления очагов деструкции костной ткани, секвестрации и реактивных изменений. Применяются следующие режимы: прицельные снимки нижней и верхней челюсти в прямой, боковой и аксиальной проекциях; ортопантомография (панорамная рентгенография) для оценки общей картины поражения; рентгенография в укладке по Шуллеру и по Орту — при подозрении на вовлечение суставной ветви и височно-нижнечелюстного сустава. Обследование может проводиться динамически, с повторными снимками для отслеживания прогрессирования гнойного процесса. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Рентгенография при подозрении на остеомиелит челюсти проводится для выявления очагов деструкции костной ткани, секвестрации и реактивных изменений. Применяются следующие режимы: прицельные снимки нижней и верхней челюсти в прямой, боковой и аксиальной проекциях; ортопантомография (панорамная рентгенография) для оценки общей картины поражения; рентгенография в укладке по Шуллеру и по Орту — при подозрении на вовлечение суставной ветви и височно-нижнечелюстного сустава. Обследование может проводиться динамически, с повторными снимками для отслеживания прогрессирования гнойного процесса. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

На прицельных рентгенограммах определяется участок остеолиза — зона разрежения костной ткани с нечёткими границами, чаще в области альвеолярного отростка.

В проекциях на тело и угол нижней челюсти видны секвестры — участки плотной мёртвой кости, окружённые просветлением.

Отмечается периостальная реакция — многослойные тени вдоль наружной поверхности челюсти, особенно хорошо видимые при укладке по Орту.

Расширение периодонтальной щели и размытость компактной пластинки альвеолярного отростка наблюдаются на ранних стадиях.

На панорамных снимках фиксируется нарушение анатомического контура челюсти, фистулезные ходы, резорбция корней зубов.

При рентгенографии в боковой проекции может определяться смещение нижнечелюстного канала и нарушение чёткости его стенок.

В динамике возможно выявление увеличения площади поражения и появления новых секвестров.

Диагностические преимущества

Рентгенография позволяет визуализировать следующие диагностически значимые параметры:

- Локализация и размеры очагов остеолиза.

- Формирование секвестров и степень костной деструкции.

- Наличие периостальной реакции и её выраженность.

- Распространённость патологического процесса на окружающие участки челюсти.

- Возможность сравнения изменений в динамике при повторных снимках.

Диагностические ограничения

С помощью рентгенографии не удаётся точно оценить следующие аспекты:

- Начальные воспалительные изменения в губчатом веществе, возникающие до костной деструкции, могут быть не видны в течение первых 7–10 дней.

- Поражение мягкотканевых структур, образование абсцессов и флегмон остаются за пределами рентгенологической визуализации.

- Невозможно оценить сосудистое питание и активность воспаления.

- Интерпретация может быть затруднена при наличии металлоконструкций, зубных протезов или наложения анатомических теней.

- Имеется лучевая нагрузка: эффективная доза при прицельной рентгенографии челюсти составляет около 0,02–0,1 мЗв; при ортопантомографии — до 0,025 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Комок, А. А. Современные подходы к лечению остеомиелита челюстей / А. А. Комок // Украинский стоматол. альманах. - 2012. - № 1. - С. 4447.

- Артемова, А. В. Частота встречаемости остеомиелитов в практике челюстно-лицевого хирурга / А. В. Артемова, А. А. Дикусар, Л. А. Щекина // YSRP-2013 : Всероссийская науч.-практ. интернет-конференция студентов и молодых учёных. - Бюл. мед. интернет-конференций. - 2013. - Т. 3, № 11. - С. 1212.

- Безруков, С. Г. Профилактика травматического остеомиелита нижней челюсти / С. Г. Безруков, Г. Г. Роганов // Ыен. стоматологи. - 2012. - № 4. - С. 67-71.

- Егорова, Е. А. Лучевая дифференциальная диагностика остеомиелитов челюстно-лицевой области при иммунодефицитных состояниях / Е. А. Егорова // Сибирский мед. журн. - 2010. - Т. 25, № 3 (2). - С. 31-37.

- Иммунологические аспекты патогенеза вялотекущих воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области / Е. В. Фомичев, А. Т. Яковлев, Е. Н. Ярыгина // Вестн. Волгоградского гос. мед. ун-та. - 2017. - № 2 (62). - С. 3-7.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ