Рентген в диагностике плеврального выпота

Рентгенологическое обследование при плевральном выпоте проводится в прямой и боковой проекциях, в положении стоя, лёжа на здоровом боку (латеродекубитальная укладка), а при тяжёлом состоянии — в положении полусидя. Исследование направлено на выявление скопления жидкости в плевральной полости, его объёма, распространённости и воздействия на окружающие анатомические структуры. Наиболее информативными считаются снимки в вертикальном положении и в боковой проекции с горизонтальной укладкой. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Рентгенологическое обследование при плевральном выпоте проводится в прямой и боковой проекциях, в положении стоя, лёжа на здоровом боку (латеродекубитальная укладка), а при тяжёлом состоянии — в положении полусидя. Исследование направлено на выявление скопления жидкости в плевральной полости, его объёма, распространённости и воздействия на окружающие анатомические структуры. Наиболее информативными считаются снимки в вертикальном положении и в боковой проекции с горизонтальной укладкой. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

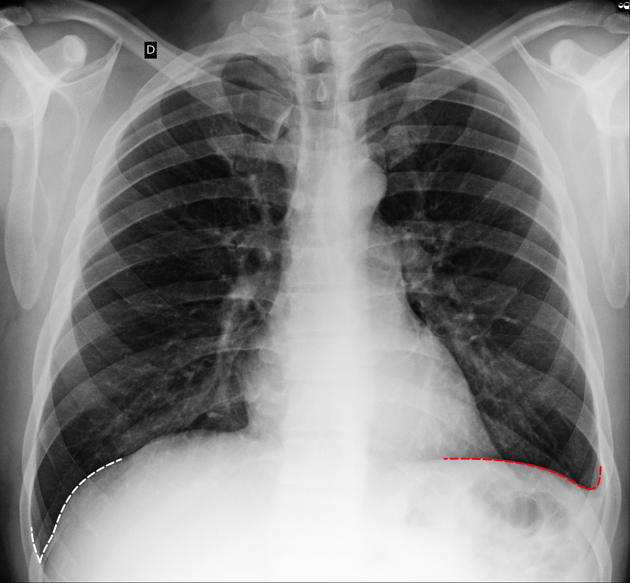

Определяется однородное затемнение нижнего отдела плевральной полости с чёткой верхней границей — косой линией Эллиса–Дамуазо, поднимающейся от позвоночника к подмышечной линии.

При небольшом объёме жидкости (до 200 мл) рентгенологические признаки могут отсутствовать в прямой проекции, тогда как на боковом снимке определяется затенение заднего реберно-диафрагмального синуса.

При умеренном и большом выпоте визуализируется выраженное затемнение нижнебоковых отделов лёгочного поля с медиальным и краниальным смещением лёгочной ткани.

Отмечается смещение трахеи, сердечной тени и средостения в противоположную сторону при массивном выпоте.

В положении лёжа выявляется горизонтальный уровень жидкости, особенно контрастный при наличии пневмогидроторакса.

При организованном выпоте и наличии фибринозных наложений возможно неравномерное затемнение с локализованными участками уплотнения.

Диагностические преимущества

Рентгенография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Определение объёма скопившейся жидкости и её распределения в плевральной полости.

- Выявление характерных признаков — косой уровень, затемнение, смещение окружающих структур.

- Разграничение между свободным, организованным и капсулированным выпотом.

- Определение сопутствующих изменений лёгочной ткани (ателектаз, инфильтрация, фиброз).

- Оценка динамики выпота при повторных исследованиях в процессе лечения.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможно выявить минимальное количество жидкости (до 50 мл) при стандартной укладке.

- Капсулированные и прикорневые выпоты могут маскироваться под опухоль или инфильтрат.

- Не позволяет оценить состав экссудата, наличие фибрина, перегородок и локальных осумкований.

- Визуализация может быть затруднена при выраженном метеоризме, ожирении или наложении мягкотканевых теней.

- Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии грудной клетки составляет около 0,05–0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Гистофизиология плевральной полости и плеврального выпота / Д.А. Семенов // Дальневосточный мед. журн. - 2012. - № 2. -С. 140-144.

- Овчинников, А.А. Диагностика и дифференциальная диагностика плеврального выпота / А.А. Овчинников // Практ. пульмонология. - 2006. -№ 3. - С. 2-9.

- Бондаренко Ю. М., Ильницкий Р.И. Плевральные выпоты и плевриты //Клиническая пульмонология / Под ред. И. И. Сахарчука. — Киев: Книга плюс, 2003.-С. 191-219.

- Лискина И.В. Малоинвазивные хирургические процедуры в диагностическом алгоритме при синдроме плеврального выпота неясного гене-за // Украинский медицинский журнал. 2005. —№3. - С.25-30.

- Маланичев С.Л., Шилкин Г.М. Диагностика плевральных выпотов. // Российский медицинский журнал. 1998. — №1. - С.25-28.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ