Рентген в диагностике пневмоцистной пневмонии

Обследование проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, с прицельной съёмкой прикорневых и нижнедолевых отделов лёгких, а при необходимости — в косых проекциях, в режиме обзорной рентгенографии для выявления косвенных признаков пневмоцистной пневмонии, поскольку рентгенография используется в первую очередь для оценки распространённости процесса, а не ранней диагностики. Цель обследования — определение рентгенологических сигналов интерстициального и альвеолярного поражения, степени выраженности воспалительных изменений и вовлечения плевры.

Обследование проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, с прицельной съёмкой прикорневых и нижнедолевых отделов лёгких, а при необходимости — в косых проекциях, в режиме обзорной рентгенографии для выявления косвенных признаков пневмоцистной пневмонии, поскольку рентгенография используется в первую очередь для оценки распространённости процесса, а не ранней диагностики. Цель обследования — определение рентгенологических сигналов интерстициального и альвеолярного поражения, степени выраженности воспалительных изменений и вовлечения плевры.

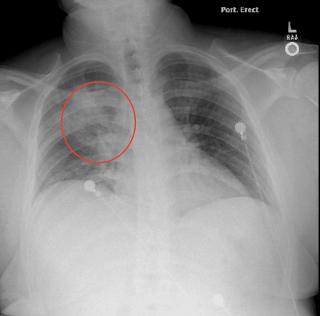

Рентгенография выявляет следующие признаки пневмоцистной пневмонии:

Дифузное двустороннее усиление лёгочного рисунка с неструктурностью, преимущественно в перихилярных зонах, сигнализирующее об интерстициальной инфильтрации.

Мелкоячеистая или сетчатая структура лёгочного поля, формирующая вид «матового стекла» — равномерного уплотнения без полной консолидации.

Неравномерные участки затемнения в прикорневых и нижнедолевых отделах, отражающие утолщение интерстициальных перегородок и отёк альвеолярных стенок.

Отсутствие или минимальное количество плеврального выпота, что позволяет дифференцировать с другими видами тяжёлых пневмоний.

При тяжёлом течении — формирование субплевральных участков воздушных ловушек или развитие спонтанного пневмоторакса, особенно у пациентов с иммунодефицитом.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Локализация и распространённость интерстициальных изменений, что позволяет определить стадию и тяжесть поражения.

- Характер деформации лёгочного рисунка, включая сетчатые и ячеистые элементы, что даёт информацию о типе воспалительного процесса.

- Наличие осложнений, таких как воздушные ловушки или пневмоторакс, что важно для своевременного выбора лечебной тактики.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные интерстициальные изменения с ограниченной протяжённостью, которые могут не выявляться на стандартных рентгенограммах.

- Определение активности воспаления, степени клеточной инфильтрации и характера альвеолярного содержимого, что требует КТ или бронхоальвеолярного лаважа.

- Дифференцировка пневмоцистной пневмонии от других интерстициальных поражений (например, вирусной или медикаментозной пневмонопатии), что невозможно без клинико-лабораторных данных.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой, боковой, косых и прицельных проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Каражас Н.В., Дехнич A.B. Пневмоцистная пневмония: клинические и микробиологические аспекты // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 1999. - Т. 1. - №1. - С. 12-22.

- Овчаренко С.И., Яковлев- В.Н., Романова Л.К. и соавт. Сложности диагностики пневмоцистной пневмонии // Тер. Архив. — М., 1990. — Т.62. №12. — С.105-108.

- Боровицкий, В.С. Пневмоцистная пневмония, этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение (лекция) / В.С. Боровицкий // Проблемы мед. микологии. - 2012. - №14 (1). - С. 13-20.

- Ермак Т. Н. Пневмоцистная пневмония у больных ВИЧ-инфекцией // Медицинская помощь. —1993. №5. - С.36-37.

- Рытик П.Г., Коломиец Н.Д. Пневмоцистная пневмония как одно из клинических проявлений СПИДа // Клин. Медицина. Минск, 1991. -Т.69. -№9. - С. 3-6.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ