Виды рака поджелудочной железы

Злокачественные новообразования поджелудочной железы представляют собой гетерогенную группу опухолей, различающихся по гистогенезу, клиническому течению и молекулярно-генетическим характеристикам. Наиболее часто встречаемым типом является инвазивная протоковая аденокарцинома, однако в соответствии с классификацией ВОЗ выделяют нейроэндокринные опухоли, ацинарноклеточные, солидно-псевдопапиллярные и другие редкие формы. Стратификация злокачественных опухолей поджелудочной железы по морфологическим и молекулярным критериям позволяет определить прогноз заболевания, потенциальную чувствительность к терапии и перспективы участия в таргетных клинических исследованиях.

Злокачественные новообразования поджелудочной железы представляют собой гетерогенную группу опухолей, различающихся по гистогенезу, клиническому течению и молекулярно-генетическим характеристикам. Наиболее часто встречаемым типом является инвазивная протоковая аденокарцинома, однако в соответствии с классификацией ВОЗ выделяют нейроэндокринные опухоли, ацинарноклеточные, солидно-псевдопапиллярные и другие редкие формы. Стратификация злокачественных опухолей поджелудочной железы по морфологическим и молекулярным критериям позволяет определить прогноз заболевания, потенциальную чувствительность к терапии и перспективы участия в таргетных клинических исследованиях.

Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы составляет свыше 90% всех злокачественных опухолей экзокринного отдела органа. Морфологически PDAC характеризуется выраженной дезмоплазией, инфильтративным ростом, высоким уровнем ядерной атипии и частыми митозами. Ключевые молекулярные аберрации включают мутации KRAS (более 90% случаев), TP53, CDKN2A и SMAD4, формирующие характерный генетический профиль опухоли. PDAC демонстрирует крайне низкий уровень иммунной инфильтрации, обладает высокой химиорезистентностью и отличается агрессивным клиническим течением.

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы развиваются из клеток диффузной нейроэндокринной системы. В соответствии с классификацией ВОЗ они подразделяются на G1, G2 и G3 в зависимости от индекса пролиферации Ki-67 и митотической активности. ПанНЭО могут быть функциональными (секретирующими инсулин, гастрин, глюкагон и др.) и нефункциональными. Молекулярные нарушения включают мутации MEN1, DAXX, ATRX, а также изменения mTOR-сигнального пути.

Ацинарноклеточная карцинома— редкий тип опухоли, составляющий менее 2% злокачественных новообразований поджелудочной железы. Морфологически она характеризуется солидной или трабекулярной архитектоникой, высокой митотической активностью и экспрессией ферментативных маркёров, таких как трипсин, химотрипсин и липаза. Отмечается частое наличие мутаций APC, CTNNB1, BRAF и TP53. Клинически возможна гиперсекреция панкреатических ферментов и синдром Липаэма-гиперкальциемии.

Солидно-псевдопапиллярная неоплазия — опухоль низкой степени злокачественности, преимущественно встречающаяся у молодых женщин. Морфологически характеризуется солидными и псевдопапиллярными структурами с наличием фокального кровоизлияния и дегенеративных изменений. Основным молекулярным нарушением является мутация CTNNB1, приводящая к активации β-катенин-зависимого пути. SPN демонстрирует благоприятный прогноз при радикальном хирургическом удалении, несмотря на потенциальную инвазивность и редкие метастазы.

Редкими формами злокачественных опухолей поджелудочной железы являются муцинозная цистаденокарцинома, серозная цистаденокарцинома, внутрипротоковая папиллярно-муцинозная карцинома (intraductal papillary mucinous carcinoma, IPMC) и внутрипротоковая тубуло-папиллярная карцинома. Эти неоплазии, как правило, развиваются на фоне пролиферативных доброкачественных кистозных образований (IPMN, MCN) и характеризуются различным риском злокачественной трансформации.

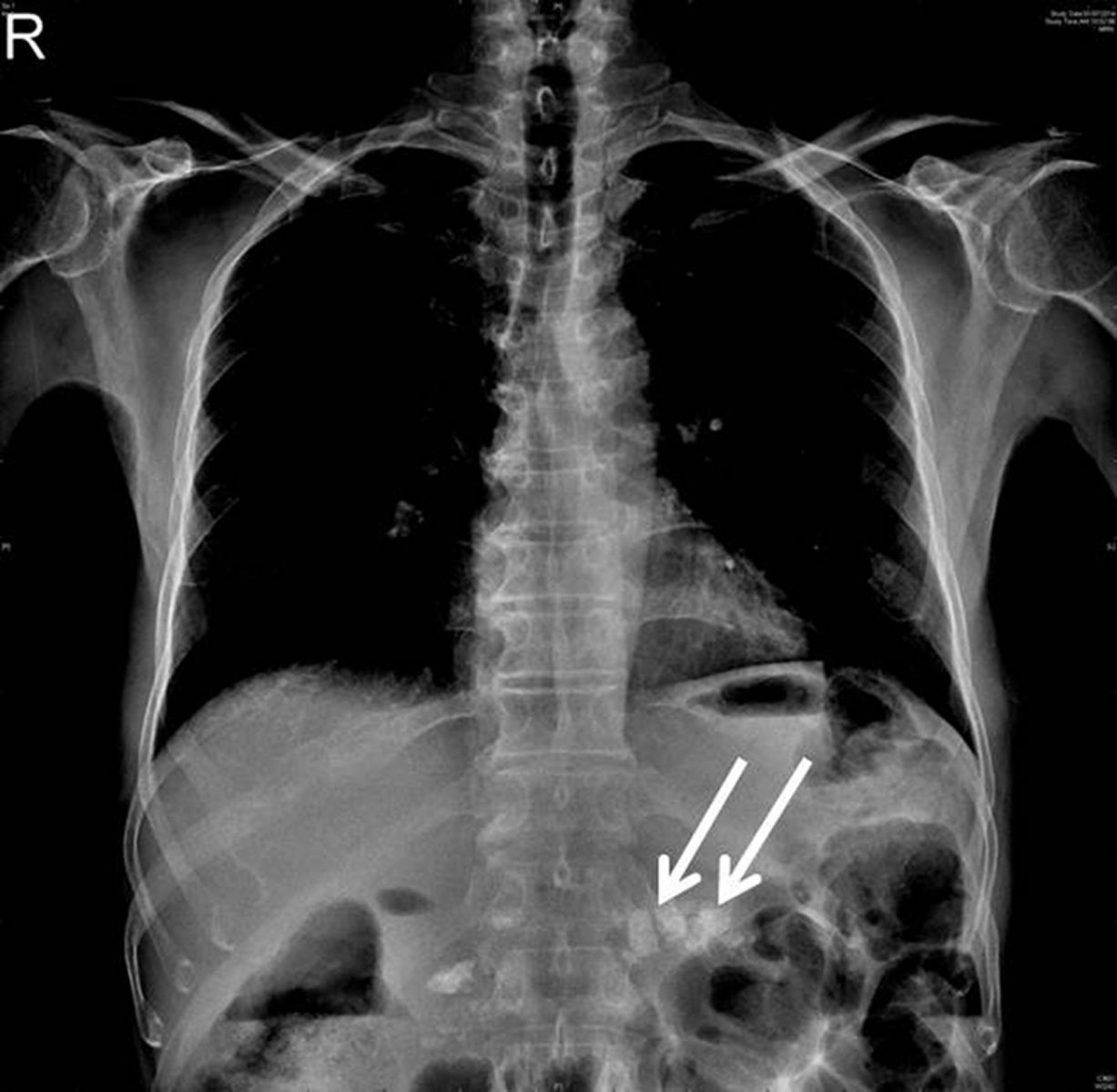

Рентген в диагностике рака поджелудочной железы

Рентгенография при подозрении на рак поджелудочной железы применяется как вспомогательное обследование, позволяющее выявить косвенные признаки опухоли и её осложнений. Наиболее часто выполняется обзорная рентгенография органов брюшной полости в прямой проекции в положении лёжа или стоя. Дополнительно могут использоваться прицельные снимки верхнего этажа брюшной полости с введением контрастных веществ (например, при ретроградной холецистографии или желудочном пассаже). Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы (PDAC):

- Неровное увеличение проекции головки или тела поджелудочной железы с несимметричной тенью в верхнем этаже брюшной полости.

- Смещение желудочного пузыря, двенадцатиперстной кишки или петли тонкой кишки за счёт инфильтративного опухолевого роста.

- Расширение тени общего жёлчного протока с уровнем жёлчи при формировании обтурационной механической желтухи.

- Уплощение контуров желудка и замедление пассажa бариевой массы в области дуоденального изгиба за счёт компрессии.

- При больших опухолях — признаки кальцификации в проекции опухолевого узла (редко), локальная тугоподвижность прилегающих кишечных петель.

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы (PanNETs):

- Округлое или овальное локальное уплотнение в проекции поджелудочной железы с чёткими или слегка неровными контурами.

- При функционально активных формах — признаки ускоренного желудочного пассажа, спастические сокращения кишечника (например, при гастриноме или инсулиноме).

- Смещение прилежащих органов, умеренное расширение жёлчного протока возможно при опухолях головки.

- При метастазах — множественные округлые образования в печени, иногда с кальцинатами.

Ацинарноклеточная карцинома (acinar cell carcinoma):

- Обширное увеличение проекции поджелудочной железы, чаще с поражением тела и хвоста, с неровными, инфильтративными контурами.

- Смещение желудка вверх и кпереди, деформация контуров толстой кишки, расположенной рядом.

- В редких случаях — участки обызвествления в проекции опухоли или признаки стеатореи (резкое снижение газового рисунка на фоне избыточного выделения жира).

Солидно-псевдопапиллярная неоплазия (SPN):

- Округлая или овальная тень с мягкотканной плотностью в проекции тела или хвоста железы, обычно с чёткими, но неровными контурами.

- При крупных образованиях — смещение желудка, селезёнки или поперечной ободочной кишки, иногда признаки давления на почку.

- Возможные признаки внутреннего кровоизлияния — участки неоднородной плотности на фоне опухоли, что косвенно определяется как локальное изменение контуров.

Муцинозная цистаденокарцинома:

- Крупное кистозное образование в проекции тела или хвоста с дугообразным выбуханием контура и участками уплотнения по периферии.

- Смещение контуров желудка, селезёнки, левой почки; иногда с оттеснением петель тонкой кишки.

- Признаки кальцинатов в стенке кисты, утолщение стенок, неравномерность наполнения при контрастных исследованиях.

Серозная цистаденокарцинома:

- Множественные слабоперегородчатые тени в зоне проекции поджелудочной железы, эффект «пчелиных сот», с относительно ровным наружным контуром.

- Умеренное смещение окружающих органов без выраженного инфильтративного роста.

- Редкие кальцинаты по типу «центрального рубца».

Внутрипротоковая папиллярно-муцинозная карцинома (IPMC):

- Расширение протоков поджелудочной железы с локальными дефектами наполнения и выбуханием контуров головки или тела железы.

- Неравномерное заполнение протоковой системы при ретроградной панкреатохолангиографии (если проводится).

- Смещение дуоденальных контуров, признаки нарушения пассажa контрастной массы через двенадцатиперстную кишку.

- При крупном поражении — несимметричное увеличение проекции головки железы и смещение общего жёлчного протока.

Диагностические преимущества

Рентгенография позволяет выявить следующие параметры, значимые при подозрении:

- Наличие косвенных признаков объёмного образования в области поджелудочной железы.

- Оценка степени сдавления прилежащих органов — желудка, кишки, желчных путей.

- Фиксация изменений конфигурации тени желудка или его смещения.

- Обнаружение кальцификатов в проекции железы при сочетанной хронической патологии.

- Оценка общей топографии органов брюшной полости и возможного нарушения их взаиморасположения.

Диагностические ограничения

С помощью рентгенографии не удаётся достоверно визуализировать следующие аспекты онкологической патологии:

- Структура самой поджелудочной железы, включая размеры опухоли и её контуры, не видна.

- Не определяется степень инфильтрации окружающих тканей и вовлечения сосудов.

- Метастатическое поражение лимфоузлов и брюшины невозможно зафиксировать.

- Отсутствуют данные о морфологии паренхимы и взаимоотношении с протоками железы.

- Имеется лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при обзорной рентгенографии брюшной полости составляет около 0,5–0,7 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Гарин A.A. Рак поджелудочной железы / A.A. Гарин, И. Базин. - М.: 1999.-254 с.

- Патютко Ю.И. Диагностика и лечение рака поджелудочной железы / Ю. И. Патютко, И. В. Сагайдак //Вестник РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН. - 2006. - Т. 17, №2. - С36.

- Степанова Е.В. Молекулярно-биологические маркеры рака поджелудочной железы: значение в клинической практике (обзорная статья) /Е.В.Степанова, И.А. Файнштейн //Вестник РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН.-2011.-Т.22,№1.-С.З.

- Шалимов Л. А, Хирургия поджелудочной железы / А.А. Шалимов. -М Медицина, 1964. - 228 с.

- Патютко Ю.И., Котельников А.Г. Рак поджелудочной железы: диагностика и хирургическое лечение на современном этапе. Анналы хирургической гепатологии. Том 3. 1998. Стр. 98-105.

- Котляров П.М. Лучевые методы в диагностике рака поджелудочной железы // Вопросы онкологии. 1999. - Т. 45, № 2. - С. 176-179.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ