Рентген в диагностике секвестрации легкого

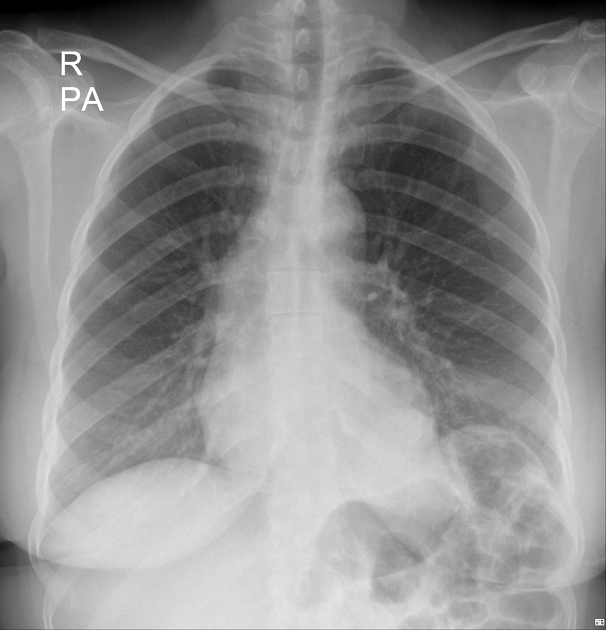

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой подозрительных зон и контрастным исследованием сосудистого русла (ангиопульмонография). Применяются стандартный режим для общей оценки лёгочного рисунка и структуры средостения, а также высококонтрастный режим для выявления очаговых плотностных изменений и детализации сосудистых аномалий. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки секвестрации лёгкого, связанные с аномальной тканью и отсутствием её связи с бронхиальным деревом, а также косвенные признаки — деформацию лёгочного рисунка, гиповентиляцию прилежащих отделов, смещение средостенных структур.

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой подозрительных зон и контрастным исследованием сосудистого русла (ангиопульмонография). Применяются стандартный режим для общей оценки лёгочного рисунка и структуры средостения, а также высококонтрастный режим для выявления очаговых плотностных изменений и детализации сосудистых аномалий. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки секвестрации лёгкого, связанные с аномальной тканью и отсутствием её связи с бронхиальным деревом, а также косвенные признаки — деформацию лёгочного рисунка, гиповентиляцию прилежащих отделов, смещение средостенных структур.

Рентгенография выявляет следующие признаки секвестрации легкого:

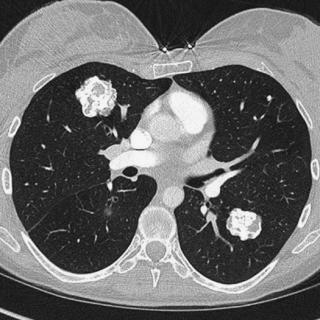

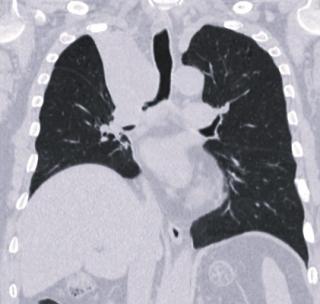

Участок однородного затемнения или неоднородного инфильтрата с чёткими или размытыми контурами, чаще в заднебазальных отделах нижней доли (прямая проекция, стандартный режим).

Отсутствие бронхиальной связи секвестрированного участка с остальным лёгким, что проявляется отсутствием воздушности внутри очага (боковая проекция, высококонтрастный режим).

Наличие сосудистого пучка, идущего от аорты или других крупных сосудов, как дополнительный признак (при использовании контрастного исследования).

Косвенные признаки: локальная деформация лёгочного рисунка, гиповентиляция прилежащих сегментов, смещение средостенных структур в сторону секвестрации (боковая проекция, прицельная съёмка).

На поздних стадиях — участки хронического воспаления, кистозной перестройки, кальцинатов (прямая и боковая проекции, стандартный режим).

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Локализация аномального участка с уточнением сегментарного уровня.

- Размеры, структура и плотность секвестрированной ткани, степень её инфильтрации.

- Отсутствие бронхопульмональных связей, характерное для секвестрации.

- Косвенные изменения в окружающих отделах — деформация интерстициального рисунка, признаки гиповентиляции, смещение средостенных структур.

- При использовании контрастирования — выявление питающих сосудов, отходящих от системного кровотока.

Диагностические ограничения

Рентген-метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

Определение малых участков секвестрации, особенно внутридолевой формы.

- Детализация сосудистых аномалий без использования ангиографии или КТ-ангиографии.

- Разграничение секвестрации от других очаговых поражений лёгкого (опухоли, кисты, хронические абсцессы).

- Выявление слабовыраженных изменений, включая начальные проявления воспаления или малые бронхоплевральные связи.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекциях с прицельной съёмкой подозрительных зон суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Рокицкий М.Р., Гребнев П. Н., Осипов А. Ю. Секвестрация легких //Детская хирургия.-1998.-№1.-С. 54-57.

- Внутридолевая секвестрация легкого. Клиническое наблюдение/ Ворончихин В. В., Волкова Н. В., Санников О. Р.// Актуальные вопросы эндоскопии. – 2015.

- Дужий И.Д., Тертышный Н.Г. О легочной секвестрации // Клиническая хирургия. 1989. № 10. С. 35–36.

- Туманова У.Н., Дорофеева Е.И., Дегтярев Д.Н. Секвестрация легкого: классификация, диагностика, лечение. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2018; 97: 163-171.

- Гольдштейн В.Д. Пороки развития легких в клинической практике. М.: БИНОМ, 2013. 208 с.

- Кузнецова И.А., Рыбакова М.Г., Двораковская И.В., Тихонова Ю.А., Маркусевич Е.В., Данилова Д.М. Клинико-морфологическая характеристика секвестрации легких. Архив патологии. 2024;86(5):15‑20.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ