Рентген в диагностике спондилодисцита

Рентгенологическая диагностика при спондилодисците направлена на выявление прямых признаков воспалительного поражения межпозвоночного диска и прилежащих отделов тел позвонков. Исследование выполняется в прямой и боковой проекциях, с укладкой пациента в положении стоя или лёжа в зависимости от выраженности болевого синдрома. Применяется костный режим для визуализации плотных структур позвоночника.

Рентгенологическая диагностика при спондилодисците направлена на выявление прямых признаков воспалительного поражения межпозвоночного диска и прилежащих отделов тел позвонков. Исследование выполняется в прямой и боковой проекциях, с укладкой пациента в положении стоя или лёжа в зависимости от выраженности болевого синдрома. Применяется костный режим для визуализации плотных структур позвоночника.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Уменьшение высоты межпозвоночного диска, особенно выраженное в боковой проекции, без признаков остеохондроза в других отделах.

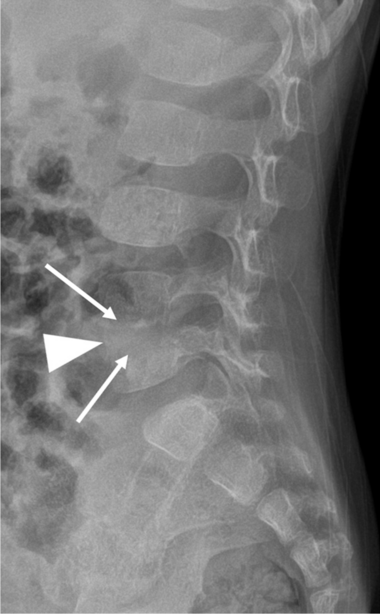

Нечёткие и размытые контуры замыкательных пластинок смежных тел позвонков в зоне воспаления.

Субхондральная остеопения на фоне воспалительной резорбции костной ткани.

Очаги лизиса (просветления) в телах позвонков, прилегающих к поражённому диску, с неравномерными контурами.

Сужение межпозвонковых промежутков с локальной кифотической деформацией в зоне воспаления.

Отсутствие остеофитов и дегенеративных изменений в других сегментах, что отличает процесс от хронического спондилёза.

Умеренное смещение тел позвонков относительно друг друга при частичном разрушении замыкательных пластинок.

Диагностические преимущества

Рентгенографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры спондилодисцита:

- Величина сужения межпозвоночного диска и его границы.

- Характер разрушения замыкательных пластинок и прилежащей костной ткани.

- Наличие и размеры очагов остеолиза в телах позвонков.

- Деформация переднего и заднего краёв позвонков в области поражения.

- Выраженность местной нестабильности сегмента.

- Сравнительный анализ со смежными и симметричными отделами позвоночника.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Низкая чувствительность на ранних стадиях, до появления костных изменений.

- Невозможность визуализировать мягкотканевые структуры — межпозвоночный диск, эпидуральную клетчатку, связки.

- Отсутствие информации о степени вовлечения спинного мозга и оболочек.

- Сложности в дифференциации воспалительного процесса от опухоли или туберкулёзного поражения без клинических и лабораторных данных.

- Нечёткие изображения при выраженной остеопении или несоблюдении укладки.

- Ограниченность оценки динамики воспаления без последовательных снимков.

Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии позвоночника составляет от 0,7 до 1,5 мЗв в зависимости от отдела и режима съёмки.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Кубраков, К. М. Спондилодисциты: современные подходы к диагностике и лечению / К. М. Кубраков, В. А. Мигунова // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2018. - № 17 (1). - С. 14-22.

- Хафизова, И.Ф. Спондилодисцит: ранняя диагностика и тактика ведения / И.Ф. Хафизова, Н.А. Попова, А.Г. Панюхов, Ф.Р. Гумеров // Казан. мед. журн. - 2016. - Т. 97, № 6. - С. 988-993.

- Титлич, М.; Йосипович-Елич, З. (2008). «Спондилодисцит». Братиславские медицинские ведомости. 109 (8): 345–347.

- Клинические рекомендации по диагностике и лечению воспалительных заболеваний позвоночника и спинного мозга / Ассоциация нейрохирургов России. - М., 2015. - 34 с.

- Морозов А.К., Ветрилэ С.Т., Колбовский Д.А., Карпов И.Н. Диагностика неспецифических воспалительных заболеваний позвоночника. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2006;2:32–6.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ