Рентген в диагностике спондилолиза

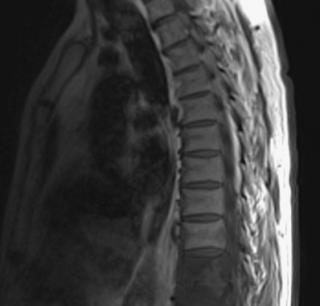

Рентгенологическая диагностика при спондилолизе направлена на выявление прямых признаков нарушения целостности межсуставной части дуги позвонка. Исследование проводится в прямой, боковой и косых проекциях поясничного отдела позвоночника, с укладкой пациента в положении стоя. Используется костный режим с акцентом на визуализацию дугоотростчатого комплекса и перешейка между суставными отростками.

Рентгенологическая диагностика при спондилолизе направлена на выявление прямых признаков нарушения целостности межсуставной части дуги позвонка. Исследование проводится в прямой, боковой и косых проекциях поясничного отдела позвоночника, с укладкой пациента в положении стоя. Используется костный режим с акцентом на визуализацию дугоотростчатого комплекса и перешейка между суставными отростками.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Прорыв или щелевидный дефект межсуставной части дуги позвонка, особенно отчётливо визуализируемый в косой проекции.

Признак “ошейника на шее собаки” — визуальная метафора разрыва дуги в проекции, соответствующая спондилолизу.

Сглаженность или неровность контура дугоотростчатого соединения, без признаков сращения.

Изолированное укорочение заднего элемента позвонка при сохранённой высоте тел и межпозвоночного диска.

Отсутствие остеофитов или выраженной дегенерации в смежных отделах позвоночника.

Иногда — небольшое переднее смещение тела позвонка (начальная стадия спондилолистеза).

Симметричное или одностороннее поражение, чаще на уровне L5, реже — L4.

Диагностические преимущества

Рентгенографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Локализация дефекта в межсуставной части дуги с точной привязкой к сегменту.

- Размер и конфигурация линии разрушения дуги.

- Симметричность поражения с обеих сторон от остистого отростка.

- Наличие компенсаторной перестройки в теле позвонка или его дуге.

- Соотношение дуговых элементов и тел позвонков при подозрении на спондилолистез.

- Динамика сохранности заднего опорного комплекса при последовательных исследованиях.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Нечёткая визуализация при нестабильной укладке или при проекционных наложениях структур.

- Отсутствие информации о степени вовлечения межпозвонкового диска и мягкотканевых структур.

- Сложности в дифференциации активного воспаления от старого неосложнённого дефекта.

- Не позволяет оценить степень компрессии нервных корешков или канала.

- Слабая чувствительность у пациентов с выраженным ожирением или остеопенией.

- Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии поясничного отдела составляет от 0,7 до 1,5 мЗв в зависимости от числа проекций.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Лечение пациентов со спондилолизом методом костной аутопластики и остеосинтеза дужки позвонка / Надулич К.А., Теремшонок А.В., Нагорный Е.Б. // Хирургия позвоночника - 2011 - №3

- Продан А.И. Концептуальная модель развития и эволюции спондилолиза и спондилолистеза / А.И. Продан, В.А. Радченко, А.Г. Грунтовский, В.А. Куценко, В.А. Колесниченко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2004. - № 3. - С. 101-106.

- Скрябин Е.Г. Изолированный и многоуровневый спондилолиз (обзор литературы) / Е.Г. Скрябин // Травматология и ортопедия России. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 157-165.

- Тагер И.Л. Спондилолиз. БМЭ. т.31. - с. 190-192.

- Сирму, Э., Цицопулос, П. П., Маринопулос, Д., Цонидис, К., Анагностопулос, И., и Цицопулос, П. Д. Спондилолиз: обзор и переоценка. Ежеквартальный медицинский журнал. 2010;14(1): 17–21.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ