Рентген в диагностике трихинеллеза

Рентгенологическое обследование при трихинеллёзе проводится с целью выявления как лёгочных, так и мышечно-скелетных проявлений заболевания. Выполняется рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях, а также прицельные снимки симметричных мышечных групп (плеч, бедер, икр) в условиях покоя. Обследование используется как вспомогательный метод в рамках комплексной диагностики. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Рентгенологическое обследование при трихинеллёзе проводится с целью выявления как лёгочных, так и мышечно-скелетных проявлений заболевания. Выполняется рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях, а также прицельные снимки симметричных мышечных групп (плеч, бедер, икр) в условиях покоя. Обследование используется как вспомогательный метод в рамках комплексной диагностики. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

На рентгенограммах грудной клетки в фазе генерализации возможны признаки интерстициального отёка лёгочной ткани — усиление лёгочного рисунка, очаговые или пятнистые затемнения в прикорневых и базальных отделах.

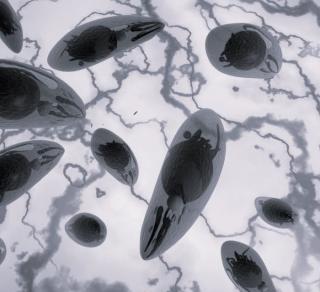

В мышечных структурах, особенно в области жевательных, межрёберных, икроножных мышц, могут определяться одиночные или множественные малые петрификаты, локализующиеся вдоль мышечных волокон.

Иногда визуализируются участки диффузного или локального уплотнения мягких тканей на фоне миозита, особенно при выраженной фазе инвазии.

При массивном поражении возможны признаки отёка окружающих тканей — увеличение мягкотканевого объёма без выраженной плотности.

Рентгенологическая картина неспецифична, однако при наличии кальцификатов в мышцах в анамнезе с лихорадкой, миалгиями и эозинофилией диагноз становится более вероятным.

Диагностические преимущества

Рентгенография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры :

- Наличие кальцифицированных очагов в скелетной мускулатуре, как остаточного признака перенесённой инвазии.

- Признаки интерстициальных изменений в лёгочной ткани на ранней фазе генерализации.

- Дифференцировка с другими состояниями, вызывающими миозит и мягкотканевое уплотнение.

- Возможность динамического контроля степени обызвествления мышц при хроническом течении.

- Наличие двустороннего, симметричного поражения как дополнительного дифференциально-диагностического признака.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранняя инвазия, сопровождающаяся отёком и болями, может не сопровождаться видимыми рентгенологическими изменениями.

- Кальцификаты становятся заметны лишь на поздних стадиях (спустя месяцы после заражения).

- Не визуализируются живые личинки и ранние воспалительные реакции в мышечной ткани.

- Картина может маскироваться под иные заболевания (дерматомиозит, опухоли, травмы).

- Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии грудной клетки и отдельных мышечных групп составляет около 0,1–0,2 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бессонов А. С. Диагностика трихинеллеза. Вильнюс: Минтис, 1975.

- Клейн Ю. С. Клиническая классификация трихинеллеза. В кн.: Материалы докладов ко второй Всесоюзной конференции по проблеме трихинеллеза человека и животных. Вильнюс, 1976, С. 127 - 130.

- Клейн Ю. С. О возможных ошибках при терапии трихинеллеза, путях их предупреждения и устранения. В кн.: Материалы пятой Всесоюзной конференции по проблеме трихинеллеза человека и животных. Москва, 1988, С. 79 - 80.

- Бессонов А.С. Трихинеллез: современные проблемы, борьба и профилактика //Ветеринария. 1997. - № 3 - С.3-7.

- Пронин В.В., Могутова М.О., Могутов А.В. Дифференциальная диагностика трихинеллеза //Ветеринария. 2003. - № 10. - С.36-38.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ