Рентген в диагностике туберкулезной интоксикации

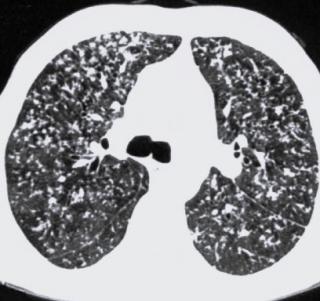

Рентгенографическая визуализация при туберкулёзной интоксикации проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, а при необходимости — в косых проекциях. Цель исследования — поиск ранних изменений в лёгких, свидетельствующих о начальных формах туберкулёзной инфекции, а также оценка состояния внутригрудных лимфатических узлов, лёгочной ткани и плевры для исключения минимальных специфических изменений, характерных для туберкулёза.

Рентгенографическая визуализация при туберкулёзной интоксикации проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, а при необходимости — в косых проекциях. Цель исследования — поиск ранних изменений в лёгких, свидетельствующих о начальных формах туберкулёзной инфекции, а также оценка состояния внутригрудных лимфатических узлов, лёгочной ткани и плевры для исключения минимальных специфических изменений, характерных для туберкулёза.

Рентгенография выявляет следующие признаки туберкулёзной интоксикации:

Субсегментарные или мелкоочаговые тени в верхних и задне-верхних отделах лёгких, чаще справа, с незначительным уплотнением лёгочного рисунка (сигнальный признак).

Незначительное увеличение или деформация внутригрудных лимфатических узлов с неравномерностью их контуров.

Усиление интерстициального рисунка с преобладанием в прикорневой зоне, без выраженных инфильтративных или кавернозных изменений.

Отсутствие значимых деструктивных или экссудативных изменений, характерных для более развернутых форм туберкулёза.

Иногда — локальное снижение воздушности отдельных участков лёгочной ткани на фоне общего усиления легочного фона.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Выявление минимальных парафокальных или мелкоочаговых изменений в лёгочной ткани.

- Оценка состояния и размеров внутригрудных лимфатических узлов.

- Анализ структуры лёгочного рисунка — выявление его неравномерного усиления или деформации.

- Определение ранних признаков специфического процесса до появления выраженной клинической симптоматики.

- Мониторинг состояния лёгких и лимфоузлов на фоне химиопрофилактики или наблюдения.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие возможности выявления клеточных изменений в лёгочной ткани без данных КТ или МРТ.

- Невозможность определения активности процесса (активный/неактивный) без клинических, лабораторных и иммунологических исследований.

- Ограниченная дифференциация неспецифических изменений (например, после перенесённых ОРВИ) от минимальных туберкулёзных очагов.

- Снижение информативности при наложении костных теней, сердечной тени или технических артефактах.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в двух проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Маскеева K.M. , Ким Л.И. Трудности дифференциальной диагностики туберкулезных интоксикаций. / Здравоохранение Казахстана. 1977. - №5. - с. 31-32.

- Сахарова E.H., Кайхиниди Н.П., Валуйский П.Ф. Динамика клинических проявлений ранней туберкулезной интоксикации у детей в процессе их лечения. // Пробл. туб . -198 6. №4. -с. 15-17.

- Тимошенко И.С. Особенности рентгенологической картины легких, находящихся под наблюдением диспансера по поводу хронической туберкулезной интоксикации. // Пробл. туберкулеза. 1965. - №4.

- Степанова Н.А., Галимзянов Х.М., Кантемирова Б.И. Синдром интоксикации у больных туберкулезом легких в зависимости от полиморфоза генов. Журнал инфектологии. 2017;9(2):13-16.

- Александрова A.B. Рентгенологическая диагностика туберкулеза органов дыхания. М.,1983 с. 34-75.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ