Рентген в диагностике уретероцеле

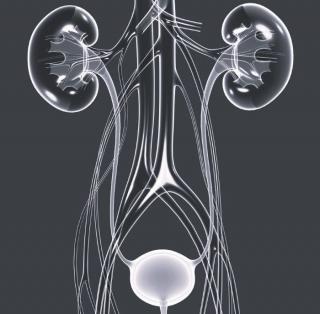

Рентгенологическая диагностика уретероцеле основана на визуализации кистозного расширения дистального отдела мочеточника в проекции мочевого пузыря. Исследование проводится с применением экскреторной урографии в прямой и боковой проекциях, а также прицельной микционной цистографии. При необходимости выполняются снимки после окончания мочеиспускания. Контрастные методы позволяют оценить форму, размеры, локализацию уретероцеле, а также наличие сопутствующих уродинамических нарушений.

Рентгенологическая диагностика уретероцеле основана на визуализации кистозного расширения дистального отдела мочеточника в проекции мочевого пузыря. Исследование проводится с применением экскреторной урографии в прямой и боковой проекциях, а также прицельной микционной цистографии. При необходимости выполняются снимки после окончания мочеиспускания. Контрастные методы позволяют оценить форму, размеры, локализацию уретероцеле, а также наличие сопутствующих уродинамических нарушений.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

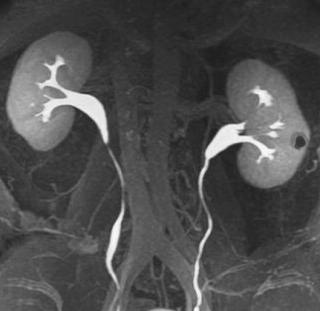

При экскреторной урографии в фазе наполнения мочевого пузыря определяется округлое или полулунное выпячивание тени контрастированного мочеточника в его дистальном отделе.

Контур уретероцеле чёткий, равномерный, тень располагается внутри мочевого пузыря и может напоминать "головку кобры" или "грушевидное образование".

При микционной цистографии возможно выявление обратного тока контраста в расширенный мочеточник, что свидетельствует о наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса.

На снимках после мочеиспускания уретероцеле может сохранять контраст, в отличие от опорожнившегося мочевого пузыря.

В ряде случаев визуализируется одностороннее или двустороннее расширение верхних мочевыводящих путей в связи с нарушением оттока мочи.

При тяжёлых формах возможно сочетание с гидронефрозом и утолщением стенки мочевого пузыря, что отражает хроническую обструкцию и воспаление.

Диагностические преимущества

Рентген позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма дистального отдела мочеточника и степень его выпячивания в полость мочевого пузыря.

- Структура уретероцеле, включая равномерность стенок и контрастную ёмкость образования.

- Степень асимметрии мочеточников и вовлечённость одного или обеих сторон.

- Характер уродинамических нарушений, включая наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса.

Диагностические ограничения

Рентгенографическое исследования имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Уретероцеле, не заполняющееся контрастом, может быть не визуализировано на стандартной урограмме.

- Тонкие стенки уретероцеле и их воспалительные изменения не определяются при рентгенографии.

- Структура слизистой оболочки и наличие сопутствующего уретерита или цистита не поддаются рентгенологической оценке.

- Функциональное состояние детрузора, степень нарушений мочеиспускания и сфинктерной дискоординации требуют дополнительных методов исследования.

- Присутствует лучевая нагрузка: при проведении экскреторной урографии и микционной цистографии эффективная доза составляет 1,0–3,0 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Журавлев Ю. И., Ресенчук А. И., Бартеньев В. Н. Уретероцеле (семиотика, диагностика, лечение) //Мат. 2-го Всесоюзн. съезда урологов. -Киев, 1978. С 183-184.

- Ермоленко А. И. К патогенезу и лечению уретероцеле. //Сб. научн. трудов, посвящ. Б. Н. Хольцову. Л., 1929. - С. 139-150.

- Остропольская Е.А. Хирургическая тактика при уретероцеле у детей //Вестн. хирургии. 1973. - Т. 110,№4. - С.82-85.

- Радавичюс А., Галинис Р. Об уретероцеле и его лечении. // Материалы 25-ой межвуз. науч. конф. Каунас, мед ин-та. — Каунас, 1977. — С.270-271.

- Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ