УЗИ и КТ в диагностике гемофтальма

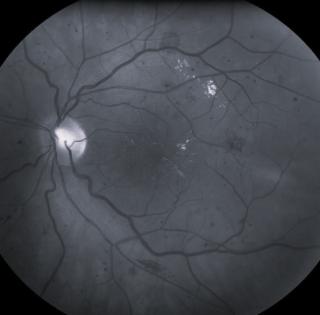

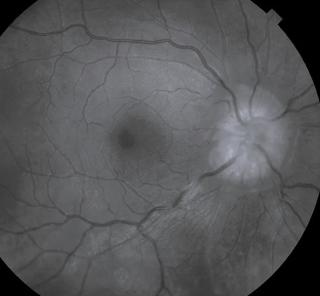

Гемофтальм представляет собой кровоизлияние в стекловидное тело, при котором нарушается прозрачность оптических сред. Для диагностики назначается ультразвуковое исследование глазного яблока в В-режиме и при необходимости — офтальмологическое УЗИ с допплером. Ультразвуковое исследование при гемофтальме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Гемофтальм представляет собой кровоизлияние в стекловидное тело, при котором нарушается прозрачность оптических сред. Для диагностики назначается ультразвуковое исследование глазного яблока в В-режиме и при необходимости — офтальмологическое УЗИ с допплером. Ультразвуковое исследование при гемофтальме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется гипоэхогенное или среднеэхогенное неоднородное содержимое в стекловидном теле с подвижными взвешенными структурами, частично оседающими в положении лёжа, а также уплотнение задней капсулы хрусталика и снижение визуализации заднего полюса глазного яблока.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется локальное утолщение склеры и деформация передне-заднего диаметра глаза при значительном кровоизлиянии.

В допплеровском режиме регистрируется сохранённый кровоток в сосудах заднего отрезка глаза, при этом в стекловидном теле васкуляризация отсутствует, а при сдавлении может наблюдаться снижение перфузии.

При организованном гемофтальме выявляются гиперэхогенные тяжи, соединённые с оболочками, и эхогенные мембраны, фиксированные к внутренним структурам стекловидного тела, при отслойке сетчатки определяется типичный куполообразный контур.

Визуализируется зрительный нерв и его оболочки с целью исключения их вовлечения, особенно при травматическом генезе.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём внутриглазного содержимого определяется по эхогенности и характеру оседания.

- Структура стекловидного тела отображается даже при полной опалесценции оптических сред.

- Степень организации гемофтальма оценивается по наличию плотных мембран и тяжей.

- Состояние сетчатки и её отслойка визуализируются при непрозрачных средах.

- Контуры и положение хрусталика фиксируются при подозрении на его смещение.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные очаги кровоизлияния в глубинных отделах могут быть неразличимы на фоне структурных изменений.

- Повреждения сетчатки и хориоидеи не всегда визуализируются при плотной кровяной взвеси.

- Зона цилиарного тела и трабекулярного аппарата не поддаётся оценке в стандартных режимах.

- Форма макулярной области не отображается при отсутствии визуального доступа.

- Клеточные аспекты воспаления и начальная фибринозная трансформация не дифференцируются.

Компьютерная томография при гемофтальме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при гемофтальме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется участок повышенной плотности в стекловидном теле с неоднородной структурой, контуры которого зависят от стадии гемофтальма и степени его организации.

В режиме сканирования мягких тканей определяется деформация контура глазного яблока и признаки гипертензии при массивном кровоизлиянии.

В режиме с контрастированием визуализируются повреждённые сосуды орбиты и сопутствующие изменения в ретробульбарной клетчатке, при этом сам гемофтальм не накапливает контраст.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются переломы стенок орбиты, костные дефекты и смещения костных фрагментов при травматическом генезе.

Форма и положение хрусталика, а также его повреждение при сочетанной травме фиксируются при нарушении контуров передней камеры.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Плотность и объём внутриглазного кровоизлияния отображаются количественно.

- Контуры и структура глазного яблока фиксируются при подозрении на разрыв или компрессию.

- Состояние костной орбиты и соседних отделов чётко визуализируется при травмах.

- Оценка ретробульбарных структур проводится при подозрении на распространение гематомы.

- Распределение внутриглазной крови определяется даже при отсутствии визуального доступа через оптические среды.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные участки кровоизлияния могут быть неотличимы при низкой плотности.

- Функциональное состояние зрительного нерва и сетчатки не оценивается.

- Макулярная зона и сосудистая оболочка остаются вне точной оценки.

- Источники внутриглазного кровотечения не определяются без контрастных методов.

- Динамика резорбции гемофтальма не фиксируется без многократных исследований.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗИ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Звуковые волны, визуализация структур глаза при непрозрачных средах |

Рентгеновские лучи, послойное изображение глазного яблока и орбиты |

|

Визуализация стекловидного тела |

Гипо- или среднеэхогенное содержимое с подвижной взвесью и мембранами |

Область повышенной плотности, неоднородная структура стекловидного тела |

|

Оценка степени организации гемофтальма |

Определяются эхогенные тяжи и мембраны, фиксированные к оболочкам |

Отображается стадия по плотности, но мембранные образования менее детальны |

|

Выявление отслойки сетчатки |

Визуализируется куполообразный контур при её отслоении |

Отслойка может быть неразличима без контрастных или функциональных методов |

|

Состояние хрусталика и его капсулы |

Видна капсула, смещение, уплотнение при травме |

Определяется положение и нарушение контуров, особенно при сочетанной травме |

|

Диагностика ретробульбарных и склеральных изменений |

Видна толщина склеры, деформация, вовлечение зрительного нерва |

Определяются изменения в клетчатке, орбите, переломы и костные дефекты |

|

Сосудистая активность |

Кровоток в заднем сегменте сохраняется, в стекловидном теле отсутствует |

Сосудистые изменения орбиты фиксируются при контрастировании, не внутриглазные |

|

Выявление травматических изменений орбиты |

Ограничено при выраженном отёке и гематоме |

Видны переломы, смещения, кровоизлияния в мягкие ткани орбиты |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Умеренная 3–6 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

10–15 мин |

5–10 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Ромащенко А.Д. Диагностика и патогенетическое ориентированное лечение травматического гемофтальма// Дисс. Д-ра мед. Наук. М., 1989. -355 с.

- Овайда Джавад Мухаммед Оптимальные медикаментозно-хирургические методы лечения гемофтальмов нетравматического генеза// Дис. канд. мед. наук. М.,1992. - С.94.

- Kyглеев А.А. Хирургия гемофтальма (показания, методы и результаты). // Микрохирургия глаза: тезисы докладов научной конференции. -Л., 1990-С. 159-160.

- Логай И.М., Ковальчук А.Г., Красновид Т.А. УЗИ диагностика тяжести гемофтальма в раннем посттравматическом периоде. // Офтальмологический журнал. 1998 -N4 - С. 302-307.

- Полуни Г.С. Клиническая топография гемофтальма. // Вестн. офтальмологии. 1982. - №1. - с. 38-41.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ