УЗИ и КТ в диагностике синдрома Шегрена

Синдром Шегрена представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее экзокринные железы и сопровождающееся сухостью слизистых оболочек. Для диагностики назначаются ультразвуковое исследование слюнных желёз, сиалометрия, сцинтиграфия и биопсия малой слюнной железы. Ультразвуковое исследование при синдроме Шегрена хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Синдром Шегрена представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее экзокринные железы и сопровождающееся сухостью слизистых оболочек. Для диагностики назначаются ультразвуковое исследование слюнных желёз, сиалометрия, сцинтиграфия и биопсия малой слюнной железы. Ультразвуковое исследование при синдроме Шегрена хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

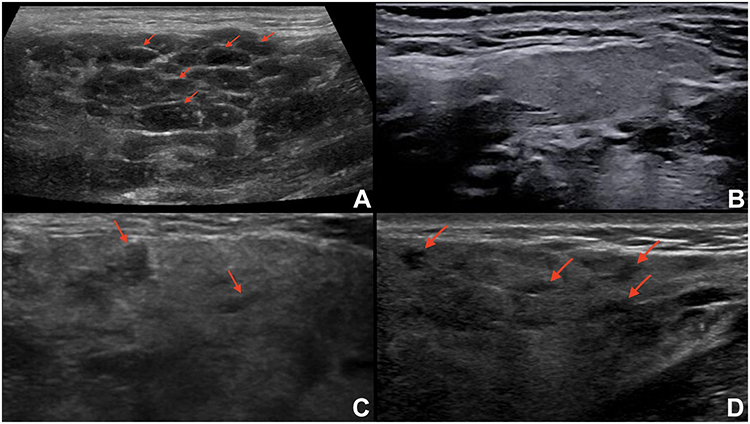

В серошкальном режиме визуализируется неоднородная эхоструктура околоушных и подчелюстных слюнных желёз с множественными малыми анэхогенными и гипоэхогенными включениями, чередующимися с участками фиброза, снижение чёткости междольковых перегородок и утрата обычной дольчатой структуры, увеличение или, напротив, атрофия железы в зависимости от стадии процесса.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется утолщение капсулы и периферическая инфильтрация без признаков абсцедирования или активного воспаления.

В допплеровском режиме наблюдается снижение васкуляризации в паренхиме, неравномерность сосудистого распределения и отсутствие выраженного притока в зонах фиброзных изменений.

Структура прилежащих мягких тканей не изменена, лимфатические узлы подчелюстной зоны могут быть увеличены без признаков деструкции.

Форма слюнных желёз сохраняется или деформирована, при хроническом течении возможны участки кальцификации и кисты.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень неоднородности эхоструктуры желёз отражает выраженность лимфоцитарной инфильтрации и фиброзных изменений.

- Объём железы и изменение её формы определяются с высокой точностью, что позволяет судить о стадии заболевания.

- Характер анэхогенных включений оценивается для исключения кистозной трансформации и лимфомоподобных состояний.

- Состояние капсулы и окружающих тканей отображается при выраженном фиброзе, что позволяет отличить синдром Шегрена от острого сиаладенита.

- Сосудистая активность в допплеровском режиме указывает на фазу процесса — активную или хроническую.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные изменения структуры слюнных желёз могут не выявляться при сохранённой эхогенности.

- Глубокие доли околоушной железы могут быть плохо видны при выраженной подкожной клетчатке или узкой анатомии.

- Дифференциация между фиброзом и лимфопролиферативным процессом требует дополнительных методов.

- Оценка функции желез и степени секреторного дефицита невозможна без функциональных тестов.

- Слабовыраженные кальцинаты или микрокисты могут не визуализироваться при стандартных частотах.

Компьютерная томография при синдроме Шегрена хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при синдроме Шегрена хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется снижение плотности ткани слюнных желёз с участками жировой инфильтрации, деформацией структуры и уменьшением объёма, при активном процессе возможно увеличение железы.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются неоднородные зоны плотности в паренхиме желез с чёткими или размытыми границами, наличие участков кальцификации или кистозной перестройки.

В режиме с контрастированием определяется снижение контрастного накопления в поражённых участках, возможна умеренная васкуляризация по капсуле.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур отсутствуют изменения в прилегающих костях, за исключением редких случаев костной эрозии при выраженном аутоиммунном воспалении.

Лимфатические узлы подчелюстной зоны могут быть увеличены, с равномерной плотностью и без признаков деструкции.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём и плотность паренхимы слюнных желёз отображаются с высокой точностью, что важно для оценки стадии фиброза.

- Наличие кист, кальцинатов и жировой трансформации визуализируется отчётливо, что помогает дифференцировать хронический процесс.

- Анатомическая конфигурация желез и их изменение фиксируются в трёхмерной реконструкции.

- Оценка парагландулярных структур и регионарных лимфоузлов проводится в рамках одного исследования.

- Контрастное усиление и его распределение позволяют выявить участки активности воспалительного процесса.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние функциональные изменения секреции и воспаления не определяются при сохранённой плотности.

- Слабовыраженные кисты и микрокальцинаты могут быть неразличимы без специализированного протокола.

- Оценка степени клеточной инфильтрации невозможна без морфологического подтверждения.

- Степень секреторной недостаточности слюнных желёз не отображается без функциональных тестов.

- Форма сосудистого русла и капиллярной сети не изучается без ангиографической фазы.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗИ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Высокочастотные ультразвуковые волны, визуализация эхоструктуры и кровотока в мягких тканях |

Рентгеновские лучи, отображение плотности тканей с возможностью трёхмерной реконструкции и контрастного усиления |

|

Оценка структуры слюнных желёз |

Отображает неоднородную эхоструктуру с анэхогенными и гипоэхогенными включениями, участками фиброза и нарушением дольчатости |

Визуализирует зоны жировой инфильтрации, деформацию структуры и кистозные изменения с оценкой плотности тканей |

|

Диагностика сосудистых изменений |

Определяет снижение васкуляризации и неравномерное распределение кровотока в паренхиме |

Показывает степень контрастного усиления и его распределение, но не отображает капиллярную сеть без ангиографии |

|

Оценка фиброза и капсулы |

Визуализирует утолщение капсулы и периферическую инфильтрацию без активного воспаления |

Показывает плотность ткани и фиброзные изменения с высокой детализацией, включая участки кальцификации |

|

Дифференциация стадий процесса |

Изменение объёма, формы и эхогенности желёз отражает переход от активной к хронической стадии |

Плотность и анатомическая конфигурация отображаются в зависимости от выраженности фиброза или жировой трансформации |

|

Выявление кист и кальцинатов |

Определяет анэхогенные участки, возможны сложности при слабовыраженных изменениях |

Надёжно выявляет кисты и кальцинаты, включая микрокальцинаты при использовании соответствующего протокола |

|

Состояние прилежащих тканей и лимфоузлов |

Отображает неизменённую структуру мягких тканей, подчелюстные лимфоузлы могут быть увеличены без деструкции |

Показывает увеличение лимфоузлов с равномерной плотностью, исследует парагландулярные зоны одновременно с железой |

|

Диагностика деструктивных изменений |

Позволяет исключить абсцедирование, но не выявляет костную эрозию |

Фиксирует редкие случаи костных изменений при выраженном воспалении, отсутствуют изменения в большинстве случаев |

|

Дифференциация от других заболеваний |

Указывает на типичные эхографические изменения при синдроме Шегрена, позволяет исключить острый сиаладенит |

Отображает структурные изменения, характерные для хронического аутоиммунного процесса, но не даёт клеточной характеристики |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Умеренная — около 3–5 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

10–15 мин |

5–10 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Мотсопулос Г.М. Перспективы в исследовании синдрома Шегрена //Терапевтический архив. 1988. №4. - С. 11-13.

- Насонова В.А. Синдром Шегрена в клинике внутренних болезней //Терапевтический архив. 1988. №4. - С. 8-11.

- Юдина Ю.В. Синдром Шегрена: клиника, диагностика. Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. наук. Москва, 1976. — 125 с.

- Еловикова Т.М., Григорьев С.С. Сухой синдром (синдром Шегрена): проявления в полости рта. Уч. пособие // Екатеринбург. – 2018. — 168 с.

- Славаков Д.С., Скворцов В.В., Пролейская Н.А. Синдром Шегрена // Медицинская сестра. – 2017. – № 4. – С. 34-41.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ