УЗИ в диагностике дефекта межжелудочковой перегородки

Эхокардиография при дефекте межжелудочковой перегородки выявляет следующие анатомические признаки:

Эхокардиография при дефекте межжелудочковой перегородки выявляет следующие анатомические признаки:

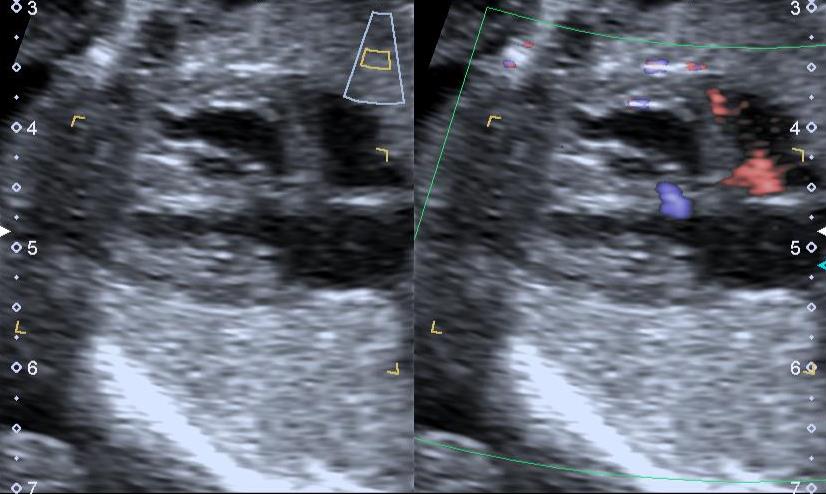

В режиме серошкального сканирования визуализируется нарушение целостности межжелудочковой перегородки с формированием дефектного отверстия различной протяжённости, чаще в мембранозной или мышечной части.

В режиме цветового допплеровского картирования определяется турбулентный поток крови через зону дефекта с направлением из левого желудочка в правый, сопровождающийся расширением полости правого желудочка.

В импульсно-волновом допплеровском режиме регистрируется высокая скорость систолического потока через дефект с образованием характерного спектра, что указывает на значительное давление в левом желудочке.

В энергетическом допплеровском режиме визуализируется выраженное усиление сигналов в зоне дефекта, что позволяет подтвердить наличие шунта при его малой протяжённости.

При трансэзофагеальной эхокардиографии уточняется расположение, форма и размер дефекта, а также степень воздействия на клапанные структуры и гемодинамику правых отделов сердца.

Диагностические преимущества

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размер дефекта в перегородке, что позволяет определить степень анатомического повреждения и его влияние на объём шунта.

- Направление и объём сброса крови, что даёт возможность оценить гемодинамическую нагрузку на правые отделы сердца.

- Толщина межжелудочковой перегородки по краям дефекта, что важно при оценке возможности спонтанного закрытия.

- Изменения размеров полостей желудочков, что указывает на степень компенсации и возможную дилатацию.

- Наличие сопутствующих изменений, таких как регургитация на клапанах, перегрузка давления или объёма, что требует комплексного подхода к оценке состояния сердца.

Диагностические ограничения

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Дефекты с атипичным расположением, особенно в верхушечной зоне, могут быть недостаточно различимы при ограниченном акустическом доступе.

- Точная дифференциация дефекта от аневризматических втяжений или ложных образований перегородки требует высокой разрешающей способности.

- Объём сброса может быть недооценён при низком градиенте давления между желудочками, особенно при лёгочной гипертензии.

- Множественные дефекты в трабекулярной части перегородки сложно интерпретировать без трансэзофагеального доступа.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Муравьев М.В. Дефекты межжелудочковой перегородки: дис. д-ра мед. наук. Москва, 1965.

- Соколовский Б.С. Клиника и диагностика дефектов межжелудочковой перегородки // Грудная хирургия. - 1962. - №5. С.25-31.

- Волколаков Я.В., Лацис А.Г. Хирургическое лечение дефекта межжелудочковой перегородки стр. 154, Рига, изд. Зинатне, 1978 г.

- Литасова Е.Е. Дефекты межжелудочковой перегородки. Аспекты патологии и пластики. «Наука», Новосибирск, 1985.

- Беришвили И.И., Джананян В.Л., ВасильевВ.А. с соавт. Классификация дефектов межжелудочковой перегородки // Кардиология. 1991. - №10: - С. 61-66.

- Гелынтейн Г.Г., Зубкова Г.А., Зоделава Э.Д. и др. Двухмерная эхокардиография в диагностике атрезии легочной артериии с дефектом межжелудочковой перегородки//Педиатрия-1984 -№ 11-С.24-27.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ