Данное состояние представляет собой дегенеративные изменения структуры стекловидного тела, проявляющиеся в виде помутнений, фибриллярных включений или конденсации его волокон. Основными методами диагностики являются офтальмоскопия, биомикроскопия переднего отдела глаза с помощью щелевой лампы и оптическая когерентная томография. УЗИ не является основным методом диагностики деструкции стекловидного тела, так как не позволяет оценить степень снижения прозрачности и её влияние на зрительные функции.

УЗИ в диагностике деструкции стекловидного тела

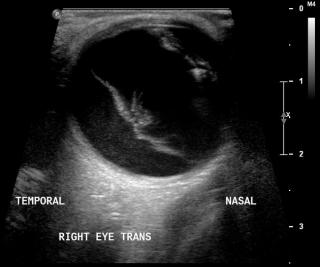

УЗИ при деструкции стекловидного тела выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме серошкального сканирования определяется наличие гиперэхогенных подвижных включений в полости стекловидного тела, что свидетельствует о фибриллярных изменениях коллагеновой структуры и образовании помутнений.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются диффузные или локальные уплотнения стекловидного тела с изменением его однородности, что указывает на дегенеративные процессы, приводящие к нарушению прозрачности.

В режиме допплерографии отсутствует активный кровоток в выявленных структурах, что позволяет дифференцировать деструктивные изменения стекловидного тела от внутриглазных кровоизлияний или сосудистых аномалий.

В режиме динамического ультразвукового исследования определяется свободное перемещение эхогенных включений при движении глаза, что подтверждает их принадлежность к изменённому стекловидному телу и исключает их фиксацию к сетчатке или другим внутриглазным структурам.

Диагностические преимущества

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические аспекты деструкции стекловидного тела:

- Структурные изменения в полости стекловидного тела, что даёт возможность выявить гиперэхогенные включения, определить их количество и размеры и оценить степень неоднородности его структуры.

- Подвижность деструктивных включений, что позволяет дифференцировать свободно плавающие фибриллярные образования от фиксированных мембран, выявить наличие крупных конгломератов и определить их влияние на прозрачность оптической среды глаза.

- Состояние задней гиалоидной мембраны, что даёт возможность визуализировать её отслоение, выявить степень её натяжения и оценить вероятность тракционного воздействия на сетчатку.

- Отсутствие кровотока в деструктивных включениях, что позволяет отличить фибриллярные помутнения от патологических сосудистых новообразований и внутриглазных кровоизлияний, требующих иной тактики диагностики и лечения.

- Наличие участков конденсации стекловидного тела, что даёт возможность выявить плотные зоны его дегенерации, определить их связь с сетчаткой и оценить риск возникновения тракционных изменений, способных привести к её разрывам.

Диагностические ограничения

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты деструкции стекловидного тела:

- Глубина структурных изменений коллагенового матрикса, что затрудняет определение начальных стадий фибриллярных изменений и требует оптических методов исследования для оценки прозрачности стекловидного тела.

- Степень влияния деструкции на зрительную функцию, что ограничивает возможность точной корреляции выявленных эхографических изменений с субъективными жалобами пациента и требует дополнительных функциональных тестов.

- Дифференциация отдельных видов деструктивных включений, что не позволяет достоверно отличить фибринозные нити от липидных и пигментных конгломератов без дополнительных методов диагностики, таких как биомикроскопия.

- Прогнозирование дальнейшего прогрессирования процесса, что делает невозможным точное определение темпов увеличения деструктивных изменений без длительного динамического наблюдения и корреляции с клиническими симптомами.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Кондрашов, В. А. Деструкция стекловидного тела: патогенез и лечение / В. А. Кондрашов, М. М. Щапкова, М. Г. Пугачева // Материалы конференции «Актуальные вопросы экономического развития современной цивилизации». -Архангельск, 2019. - С. 35-38.

- Степанова, И. С. Эффективность консервативной терапии в лечении деструкции стекловидного тела / И. С. Степанова, Н. А. Алдашева, З. Т. Утельбаева, А. А. Бердишева, С. К. Исмаилова, Д. С. Сулейменов, А. Ж. Дауталиева, А. Д. Сукбаева // 2016. - Т. 2. - № 4 (8). - С. 52-53.

- Голощапова А. К. Структура и патология стекловидного тела глаза // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. — 2017. — № 4. — С. 24-28.

- Махачева З.А. Анатомо-функциональное обоснование хирургических вмешательств на стекловидном теле при витреоретинальной деструкции // Автореф. дис. . докт. мед. наук., 1995. -М- 43с.

- Насникова И.Ю., Харлап С.И., Круглова Е.В. Пространственная ультразвуковая диагностика заболеваний глаза и орбиты: клин. рук. - М.: Изд-во РАМН, 2004. - С. 156.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ