УЗИ в диагностике плеврального выпота

УЗИ при плевральном выпоте выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ при плевральном выпоте выявляет следующие анатомические признаки:

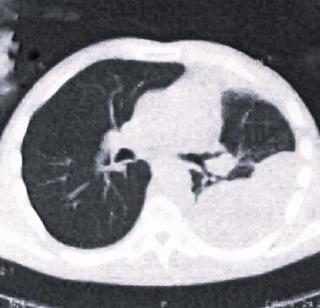

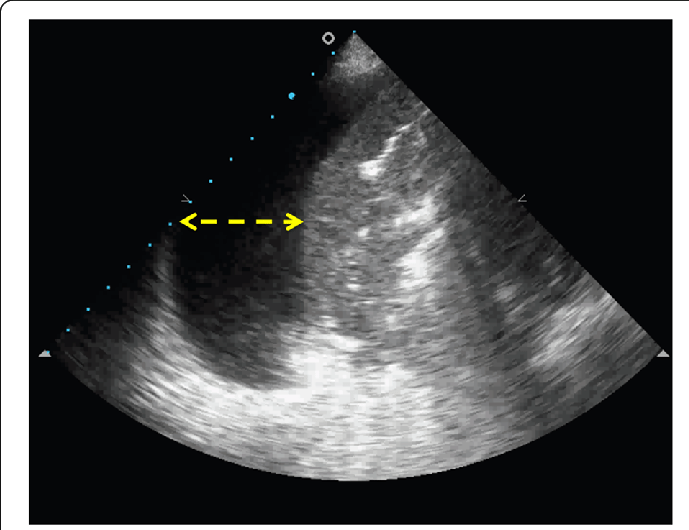

В режиме серошкального сканирования определяется анэхогенное или гипоэхогенное скопление жидкости в плевральной полости, что свидетельствует о наличии выпота и позволяет оценить его объём и распространение.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются утолщение и повышенная эхогенность плевральных листков, что может указывать на воспалительные изменения или начальный этап формирования фиброзных наложений.

В режиме допплерографии отсутствует активный кровоток в скоплении жидкости, что подтверждает его плевральное происхождение, однако возможно усиление васкуляризации в прилежащих тканях при воспалительном или экссудативном процессе.

В режиме динамического ультразвукового исследования определяется степень подвижности лёгкого относительно плеврального выпота, что позволяет оценить степень компрессии паренхимы и влияние жидкости на дыхательную функцию.

Диагностические преимущества

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические аспекты плеврального выпота:

- Объём жидкости в плевральной полости, что даёт возможность определить его количество, выявить динамику накопления и оценить необходимость дренирования при значительном скоплении.

- Структурные особенности плеврального содержимого, что позволяет дифференцировать однородный транссудат от экссудата с фибриновыми включениями, выявить наличие перегородок и определить признаки осумкования выпота.

- Состояние плевральных листков, что даёт возможность визуализировать их утолщение, оценить эхогенность и выявить признаки воспалительных изменений или фиброзного процесса, характерного для хронических состояний.

- Подвижность лёгочной ткани, что позволяет определить степень компрессии лёгкого, выявить рестриктивные изменения и оценить влияние плеврального выпота на дыхательную механику.

- Распределение жидкости при изменении положения тела, что даёт возможность выявить свободное перемещение выпота, определить наличие спаечного процесса и оценить риск формирования плевральных сращений.

Диагностические ограничения

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты плеврального выпота:

- Химический состав жидкости, что затрудняет дифференциацию между транссудатом и экссудатом и требует проведения плевроцентеза с лабораторным анализом образца.

- Малые объёмы выпота, что ограничивает возможность точного выявления минимальных скоплений жидкости и требует дополнительных методов визуализации для ранней диагностики.

- Первопричина плеврального выпота, что не позволяет установить его этиологию без комплексного обследования, включающего анализ клинических данных и дополнительных инструментальных методов.

- Наличие клеточных изменений в плевре, что делает невозможным выявление ранних стадий злокачественного процесса без цитологического исследования плеврального содержимого.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Овчинников, А.А. Диагностика и дифференциальная диагностика плеврального выпота / А.А. Овчинников // Практ. пульмонология. - 2006. -№ 3. - С. 2-9.

- Чучалин, А.Г. Плевра: патофизиологические и клинические аспекты / А.Г. Чучалин // Пульмонология. - 1999. - № 1. - С. 6-10.

- Ильницкий Р.И., Сахарчук И.И., Дудка П.Ф. Синдром плеврального выпота: дифференциальная диагностика и лечебная тактика //2004. — № 3. — С. 64-68.

- Маланичев С.Л., Шилкин Г.М. Диагностика плевральных выпотов. // Российский медицинский журнал. 1998. — №1. - С.25-28.

- Стогова Н.А. Плевральные выпоты. (Клиника, диагностика, лечение.): дис. . доктора, мед. наук. — Воронеж,2002. — 371с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ