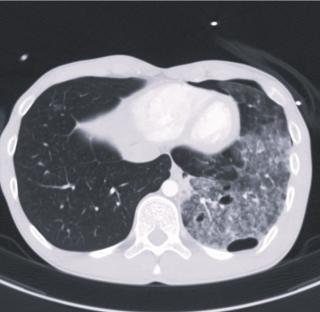

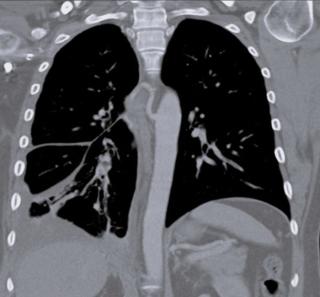

Бронхоскопия в диагностике гангрены легкого

Бронхоскопия при подозрении на гангрену лёгкого проводится в режиме прямой оптической визуализации трахеобронхиального дерева с применением гибкого или жёсткого эндоскопа. Цель обследования — выявление некротических изменений стенок бронхов, источников гнойного отделяемого, зон пролабирования и сужения просвета, а также уточнение степени вовлечённости бронхиального дерева в инфекционный процесс.

Бронхоскопия выявляет следующие анатомические признаки гангрены лёгкого:

Гнойное, зловонное отделяемое, часто с примесью некротических тканей, стекающее из сегментарных или долевых бронхов.

Гиперемия, отёчность и мацерация слизистой оболочки в области сегментов, прилежащих к очагу гангрены.

Очаговые некрозы стенки бронха с образованием язв, эрозий и участков фибрина.

Деструкция хрящевых структур и пролабирование стенок бронха с нарушением анатомической формы просвета.

Обтурация бронха гнойными массами или секвестрами некротической ткани.

Изменение просвета — от сегментарного сужения до полного коллапса поражённой ветви.

Отсутствие нормальной визуальной пульсации и подвижности бронхиальной стенки в зоне разрушения.

Нарушение дренажной функции с формированием застойных очагов.

Диагностические преимущества

Бронхоскопическое исследование лёгких позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень некротического поражения бронхиальной стенки и глубину язвенно-деструктивных изменений.

- Источник и объём патологического отделяемого, характер экссудата (гной, тканевые фрагменты).

- Протяжённость воспалительного процесса по ходу бронхиального дерева — от субсегментарных до магистральных ветвей.

- Механические препятствия для дренажа: секвестры, стриктуры, пролапс слизистой.

- Возможность оценки состояния слизистой в динамике при повторных исследованиях.

- Наличие или отсутствие кровоточивости, контактной ранимости тканей.

- Определение анатомических ориентиров для прицельной санации или взятия материала на посев и гистологию.

Диагностические ограничения

Бронхоскопия имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможно оценить деструкцию в паренхиме лёгкого за пределами стенок бронхов.

- Не позволяет определить объём некроза в периферических зонах, недоступных для эндоскопа.

- Сложности в проведении при тяжёлых дыхательных нарушениях и выраженном спазме.

- Опасность распространения инфекции при манипуляции в условиях обширной гнойной деструкции.

- Отсутствие визуализации плевры и сопутствующего плеврита.

- Не позволяет выявить сопутствующие сосудистые осложнения (аррозии, тромбозы).

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Аманбаев С.М. Исходы консервативного и хирургического лечения абсцессов и гангрены легких: Автореф. дисс. доктора мед. наук. Алма-Ата, 1992.-40с.

- Кукош М.В., Ефимов В.И., Митусова Е.С., Кукош В.И. Пути повышения эффективности лечения гангрены легкого // Торакальная хирургия. — М.: Изд-во НЦХ РАМН, 1993. С. 61 - 63.

- Шойхет Я.Н., Рощев И.П. Результаты комплексного лечения гангрены легкого //13 национальный конгресс по болезням органов дыхания: СПб, 2003. Труды - XXIV. - С. 146.

- Егиазарян В.Г. Острые абсцессы и гангрена легких : автореф. дис. канд. мед. наук /-Горький, 1975. - 35 с.

- Лесницкий Л.С. Гангрена легких и ее хирургическое-лечение: автореф. дисс. ...докт. мед. наук. / Л.С. Лесницкий. - Л., 1984. - 35 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ