Виды энцефалита

Энцефалит представляет собой воспалительное поражение вещества головного мозга, возникающее в результате прямого воздействия инфекционного агента или вследствие аутоиммунных процессов. Клиническая картина энцефалита варьирует от лёгких неврологических нарушений до тяжёлых жизнеугрожающих состояний с судорогами, нарушением сознания и признаками внутричерепной гипертензии. Современная классификация энцефалитов включает несколько видов, обусловленных различной этиологией и патогенезом.

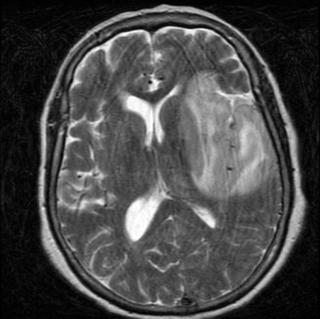

Вирусные энцефалиты являются наиболее распространённой формой и обусловлены прямым нейротропным действием вирусов. Наиболее типичными возбудителями являются вирус простого герпеса 1 типа (HSV-1), вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (VZV), вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, энтеровирусы, вирус кори, а также вирусы клещевого и японского энцефалита. Герпетический энцефалит характеризуется некротизирующим воспалением преимущественно медиальных структур височных долей и лобных долей мозга, проявляющимся лобно-височной симптоматикой, судорожным синдромом, нарушением сознания и высокой летальностью при отсутствии своевременной противовирусной терапии. Энтеровирусные формы могут протекать как с типичной генерализованной инфекцией, так и с преимущественным поражением стволовых структур мозга, включая ромбэнцефалит.

Аутоиммунные энцефалиты возникают вследствие перекрёстной реакции иммунной системы против антигенов нервной ткани, как правило, на фоне опухолевых (паранеопластических) процессов или вирусной инфекции. К ним относятся энцефалит с антителами к рецептору NMDA, GABA-B, LGI1, CASPR2 и др. Наиболее известный — энцефалит с антителами к NMDA-рецепторам, чаще всего наблюдающийся у молодых женщин и сопровождающийся психотическими расстройствами, дискинезиями, снижением уровня сознания и вегетативной нестабильностью. При паранеопластических формах энцефалита первичная опухоль (например, герминома яичников, мелкоклеточный рак лёгкого) запускает иммунный ответ, направленный против нейрональных антигенов, что ведёт к повреждению лимбической системы и других отделов мозга.

Бактериальные энцефалиты встречаются реже и часто развиваются как осложнение менингита, абсцесса головного мозга или системных инфекций. Основными патогенами являются Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis и Borrelia burgdorferi при нейроборрелиозе. Клинически они проявляются лихорадкой, очаговой неврологической симптоматикой, менингеальными знаками и нередко — гидроцефалией.

Грибковые и паразитарные энцефалиты характерны для пациентов с выраженным иммунодефицитом, включая ВИЧ-инфекцию, трансплантацию органов и агрессивную химиотерапию. Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii, а также амёбы (Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp.) могут вызывать тяжёлые поражения центральной нервной системы с высокой смертностью. Амёбный энцефалит особенно агрессивен и часто заканчивается летально в течение нескольких дней.

Иммуновоспалительные энцефалиты, как правило, входят в состав системных заболеваний, таких как рассеянный энцефаломиелит (ADEM), системная красная волчанка, васкулиты и саркоидоз. Воспалительный процесс затрагивает не только серое, но и белое вещество мозга, включая перивентрикулярные и подкорковые структуры, что приводит к диффузной симптоматике — от когнитивных нарушений до тетрапареза.

ЭЭГ в диагностике энцефалита

Исследование проводится в состоянии физиологического покоя с применением функциональных проб, включая гипервентиляцию и фотостимуляцию. При тяжёлом течении возможно проведение в условиях интенсивной терапии. Целью обследования является выявление прямых признаков воспалительного поражения коры и подкорковых структур, а также оценка характера, локализации и выраженности нарушений биоэлектрической активности. Показания включают вирусный, аутоиммунный и токсико-инфекционный энцефалит, в том числе герпетической природы, а также судорожный синдром, изменение уровня сознания и острые психические расстройства неясного происхождения.

ЭЭГ выявляет следующие анатомические признаки:

Вирусные энцефалиты (например, герпетический, клещевой, энтеровирусный):

- Диффузное замедление фоновой активности с преобладанием тета- и дельта-волн, особенно выраженное в поражённых областях.

- Локальные или мультифокальные эпилептиформные разряды в височных, лобных или стволовых отведениях в зависимости от топики воспалительного процесса.

- Нарушение межполушарной симметрии, снижение амплитуды альфа-ритма в зоне поражения.

- Пароксизмальная активность с генерализованными вспышками острых и медленных волн при тяжёлом течении.

Аутоиммунные энцефалиты (например, с антителами к NMDA-рецепторам, LGI1, CASPR2):

- Грубое диффузное замедление фоновой активности, особенно в лобно-височных и фронтоцентральных отведениях.

- Нестабильность ритмов, частая смена частот и амплитуд, отсутствие нормальной реактивности на стимулы.

- Эпилептиформные разряды, включая острые волны и комплексы острая-медленная волна, чаще в лобных и медиовисочных отделах.

- При тяжёлом течении — нерегулярные генерализованные разряды, сопровождающиеся клиническими дискинезиями или нарушением сознания.

Бактериальные энцефалиты (например, туберкулёзный, нейроборрелиоз):

- Диффузное замедление фоновой активности с преобладанием медленноволновых компонентов.

- Фокальные зоны снижения амплитуды, соответствующие зонам воспаления, отёка или гидроцефалии.

- Редкие эпилептиформные разряды, преимущественно в областях локализованного поражения.

- При менингоэнцефалитах — утрата нормальной организации ритмов, снижение когерентности между отделами мозга.

Грибковые и паразитарные энцефалиты (например, токсоплазмоз, криптококкоз, амёбный энцефалит):

- Грубое диффузное замедление с преобладанием дельта-активности, высокой амплитуды.

- Мультифокальные зоны нарушения фоновой активности, соответствующие множественным очагам поражения.

- Отсутствие реактивности ритмов, асимметрия биоэлектрической активности, выраженное снижение альфа-ритма.

- При тяжёлом течении — периодические комплексы или нерегулярные генерализованные вспышки.

Иммуновоспалительные энцефалиты (например, ADEM, энцефалит при СКВ, васкулитах):

- Диффузное или асимметричное замедление фоновой активности с нарушением нормальной ритмической организации.

- Мультифокальные зоны замедления в подкорковых и перивентрикулярных областях.

- Снижение когерентности между полушариями, уменьшение амплитуды альфа- и бета-активности.

- Иногда — эпилептиформные феномены, особенно при васкулитах и аутоиммунных формах.

Диагностические преимущества

Электроэнцефалограмма позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Локализация воспалительного очага по характеру и распределению патологической активности.

- Динамика воспалительного процесса при повторных исследованиях с изменением топографии нарушений.

- Формирование вторичной эпилептизации с устойчивыми ирритативными комплексами.

- Разграничение воспалительных изменений и токсико-метаболических энцефалопатий.

- Глубина коркового угнетения по снижению амплитуды и исчезновению ритмических структур.

- Реакция на стимулы при сохранённой нейронной интеграции.

Диагностические ограничения

Электроэнцефалографическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие строго специфических паттернов, позволяющих однозначно подтвердить воспалительный генез.

- Нормальная или слабоизменённая картина в начальных стадиях, особенно при поверхностной локализации очага.

- Недоступность глубоких медиобазальных и стволовых структур для поверхностной регистрации.

- Несоответствие выраженности биоэлектрических изменений степени клинической тяжести в отдельных случаях.

- Отсутствие информации о возбудителе и морфологических характеристиках воспаления, требующих дополнительных лабораторных и нейровизуализационных данных.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Карпов И. А., Качанко Е. Ф., Василенко А. И. и др. Энцефалиты в клинической практике — так ли все просто? (Обзор практических рекомендаций по ведению пациентов с энцефалитом Американского общества инфекционных болезней) // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2011. — № 2. — С. 104–134.

- Мазанкова Л. Н., Гусева Г. Д., Помогаева А. П. Клещевой энцефалит: клинико-эпидемиологические особенности и профилактика на современном этапе // Педиатрия. 2013. — № 1. — С. 15–18.

- Венкатесан А., Мерфи О. С. Вирусный энцефалит // Неврологические клиники. — 2018. — № 4. — С. 705-724.

- Соловей Н.В., Щерба В.В., Некрасова Е.С. Энцефалит: что необходимо знать каждому терапевту? Новый терапевтический журнал. 2023;(3):24‑29.

- Уотсон Дж. Т., Буревестник Э. П., Джонс Р. С. и др. Клинические характеристики и функциональные исходы лихорадки Западного Нила // Анналы внутренней медицины. — 2004. — № 5. — С. 360-365.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ