МРТ и КТ в диагностике герпетического энцефалита

Магнитно-резонансная томография при герпетическом энцефалите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при герпетическом энцефалите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

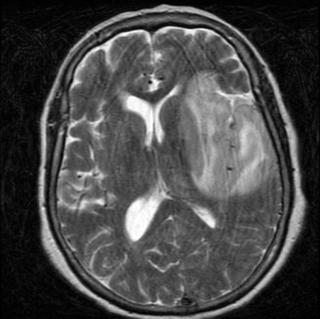

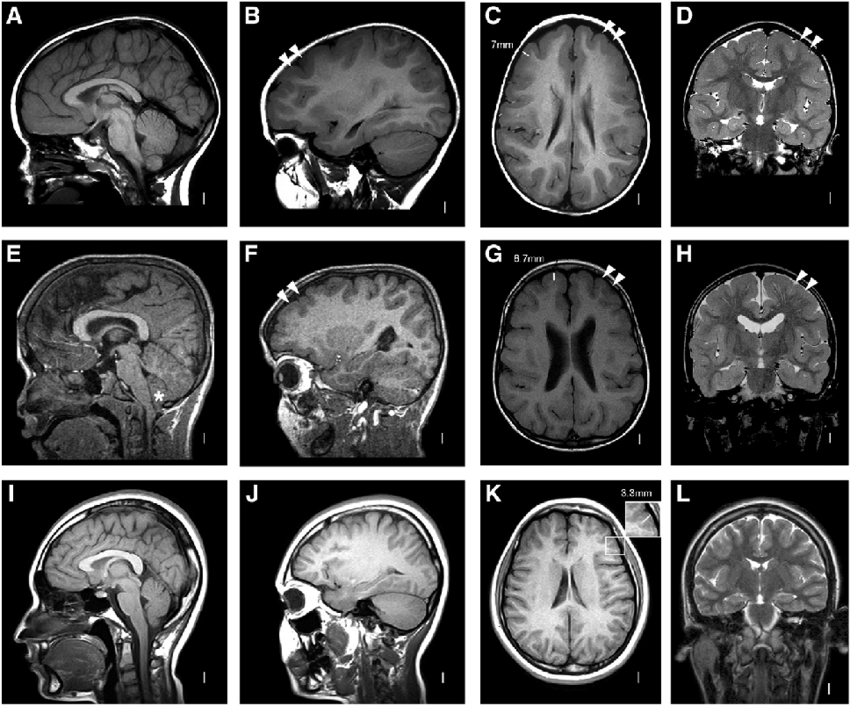

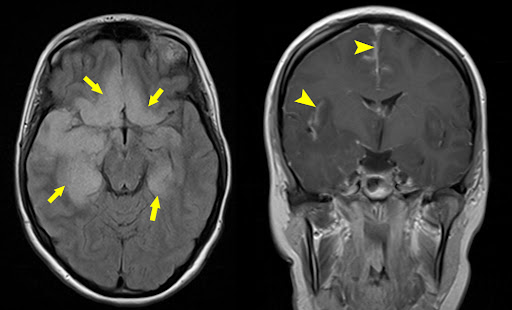

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал в медиальных отделах височных долей, чаще односторонний, с возможным распространением на орбитофронтальную кору и островок.

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный сигнал в зоне поражения, с нарушением нормальной корково-подкорковой дифференцировки.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляется выраженный отёк височной и лобной долей, с деформацией смежных борозд и смещением контуров боковых желудочков.

В режиме с контрастированием определяется умеренное или выраженное усиление сигнала в зоне воспаления, преимущественно по периферии очага, что отражает нарушение гематоэнцефалического барьера.

В диффузионно-взвешенном режиме визуализируется зона ограничения диффузии, соответствующая цитотоксическому отёку в острой фазе воспаления.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина вовлечения височной доли, включая гиппокамп и миндалину, определяется по Т2-гиперинтенсивному сигналу, что характерно для герпетического поражения.

- Протяжённость воспалительного процесса визуализируется при аксиальном и коронарном сканировании, что помогает оценить тяжесть заболевания.

- Толщина и структура коры в зоне воспаления изменяются при прогрессировании некроза, что отражается на Т1- и Т2-сигналах.

- Наличие внутритканевых геморрагий, некроза и асимметричного вовлечения долей мозга фиксируется при многорежимной оценке.

- Состояние оболочек, включая возможное лептоменингеальное усиление, оценивается в режиме с контрастом, что позволяет выявить сочетанный менингоэнцефалит.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- На ранней стадии заболевания изменения могут отсутствовать или быть неспецифичными.

- При локализации вне височных долей (атипичные формы) трудно заподозрить герпетическую этиологию по МР-картине.

- Без контрастного усиления трудно дифференцировать воспаление от ишемии при сопутствующей сосудистой патологии.

- Не определяется тип вируса и активность инфекции без лабораторных данных.

- Наличие артефактов от движений и невозможность выполнения МРТ в тяжёлом состоянии пациента ограничивают применение метода.

Компьютерная томография при герпетическом энцефалите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при герпетическом энцефалите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

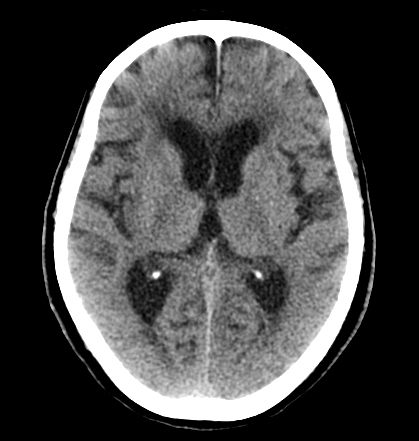

В нативном режиме определяется участок пониженной плотности в медиобазальных отделах височной доли, в ряде случаев с нарушением симметрии структур и сдавлением боковых желудочков.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется локальный отёк височной и лобной долей с потерей различимости коры и белого вещества.

В режиме с контрастированием может наблюдаться умеренное усиление в зоне воспаления, особенно при выраженном разрушении гематоэнцефалического барьера.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур могут быть исключены вторичные изменения со стороны основания черепа при распространении инфекции из носовой полости.

При тяжёлой форме может быть определена зона паренхиматозного некроза и геморрагического пропитывания ткани.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём и локализация воспалительных изменений в височной доле определяются по сниженной плотности с достаточной чувствительностью на поздних стадиях.

- Признаки внутричерепного давления, включая сдавление желудочков и срединный сдвиг, фиксируются в экстренной ситуации.

- Наличие геморрагического компонента и зоны некроза оценивается по плотности ткани при подозрении на тяжёлое течение.

- Состояние борозд, цистерн и базальных структур позволяет определить выраженность отёка мозга.

- КТ доступна при неотложных состояниях, когда выполнение МРТ невозможно.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные воспалительные изменения в височной доле не дают плотностного контраста и могут оставаться нераспознанными.

- Малые геморрагии, поражения коры и гиппокампа не выявляются без МР-визуализации.

- Дифференциация герпетического энцефалита от ишемии, опухоли или глиоза невозможна без клинических и лабораторных данных.

- Не удаётся оценить распространение воспаления по менингеальным оболочкам и внутричерепным цистернам.

- Метод не назначается для динамического наблюдения за состоянием корковых и подкорковых структур.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Визуализация изменений структуры тканей на основе ядерного магнитного резонанса |

Измерение плотности тканей на основе поглощения рентгеновского излучения |

|

Визуализация поражения височной доли |

Гиперинтенсивный сигнал в Т2 и DWI в медиальных отделах, односторонне или асимметрично |

Зона пониженной плотности в медиобазальной части височной доли, выявляется на поздних стадиях |

|

Выявление отёка |

Определяется выраженный отёк височной и лобной долей с деформацией борозд в STIR |

Плотностное снижение в очаге и перифокальная отёчная зона |

|

Поражение коры и подкорки |

Нарушение корково-подкорковой дифференцировки в Т1 и усиление контрастирования |

Снижение плотности без возможности детализированной оценки корковых изменений |

|

Оценка лептоменингеального компонента |

Усиление лептоменингеальных оболочек при контрастировании |

Усиление оболочек редко регистрируется, особенно без контраста |

|

Наличие геморрагии или некроза |

Фиксируется в режиме T2*/SWI как зона низкого сигнала или неоднородности |

Обнаруживается при выраженном геморрагическом пропитывании как участок высокой плотности |

|

Стадия воспаления |

Дифференцируется по DWI и характеру сигнала в Т1/Т2 |

Не определяется без контрастирования или при отсутствии плотностных изменений |

|

Вовлечение гиппокампа и орбитофронтальной коры |

Выявляется в режиме Т2 и DWI как гиперинтенсивный сигнал с ограничением диффузии |

Не визуализируется или выявляется только при позднем обширном поражении |

|

Распространение на смежные отделы |

Хорошо прослеживается по мультиплоскостным изображениям |

Оценивается при значительном отёке, не выявляется при слабовыраженных изменениях |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует, ограничивает частоту повторных исследований |

|

Продолжительность исследования |

Составляет 30–40 минут, требует стабильного состояния пациента |

Составляет 5–10 минут, применяется в экстренных случаях |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Деконенко Е.П., Мальцева Е.Н., Вавилов С.Б. и др. Герпетический энцефалит: клинико-вирусологический аспект диагностики. // Журн. невропатол. и психиатрии 1989, 7, с.31-36.

- Протас И.И. Герпетический энцефалит (клиника, патогенез, терапия). Рук. для врачей / И.И. Протас. Минск, 2000. - 176 с.

- Матвеева Т.В., Токарева Н.В., Шакирзянова Г.А. Герпетический энцефалит. Практическая медицина. 2006; 16: 29–31.

- Деконенко Е. П., Рудометов Ю. П., Коновалов Р. Н., Кротенкова М. В. Роль современной диагностики и терапии в исходах герпетического энцефалита. Неврол. журн. 2005; 5: 18–23.

- Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей. / Под ред. Г. А. Акимова и М. М. Одинака. — С. 351-362.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ