МРТ и КТ в диагностике менингоэнцефалита

Что покажет магнитно-резонансная томография при менингоэнцефалите выявляет следующие анатомические признаки:

Что покажет магнитно-резонансная томография при менингоэнцефалите выявляет следующие анатомические признаки:

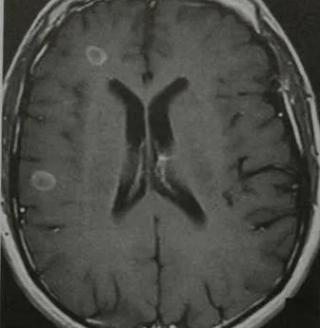

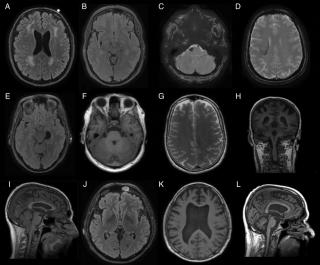

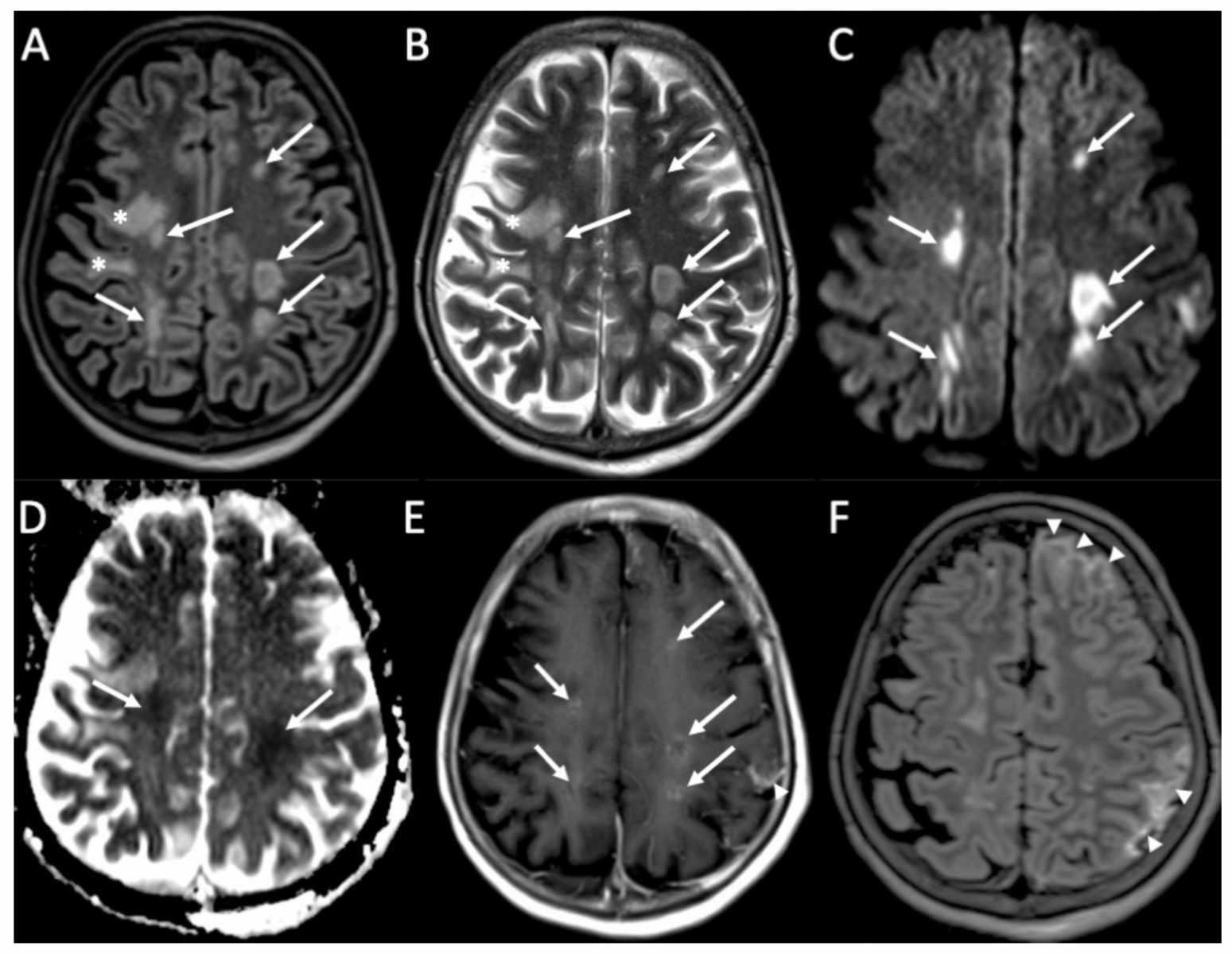

В режиме Т2 визуализируются участки гиперинтенсивного сигнала в коре и подкорковом белом веществе, преимущественно в височных, лобных и теменных долях, что отражает воспалительный отёк и демиелинизацию.

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный сигнал в зоне поражения, с вовлечением серого вещества и возможным нарушением корково-подкорковой дифференцировки.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляются симметричные или асимметричные изменения в области базальных ядер, гиппокампа и внутренней капсулы, что характерно для вирусных форм заболевания.

В режиме с контрастированием наблюдается усиление лептоменингеальных структур и сосудистых борозд, в ряде случаев определяется паренхиматозное накопление контраста в зонах активного воспаления.

Могут визуализироваться признаки внутричерепного давления, включая уплощение борозд, смещение срединных структур и умеренное сдавление желудочков.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина поражения коры и белого вещества оценивается по интенсивности сигнала в Т2- и жироподавленных режимах, что отражает степень воспалительного отёка.

- Протяжённость и симметричность вовлечения мозговой ткани дают представление о характере и возможной этиологии заболевания.

- Состояние менингеальных оболочек определяется по контрастному усилению и изменениям сигнала в бороздах и цистернах основания мозга.

- Наличие некроза, кровоизлияний или микрокист выявляется по гетерогенности сигнала и нарушению нормальной анатомии.

- Оценка динамики в повторных исследованиях позволяет судить об эффективности терапии и прогрессировании заболевания.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные изменения менингита без паренхиматозного компонента могут не выявляться при отсутствии контрастного усиления.

- Малые участки некроза или гнойного расплавления трудно дифференцировать без выраженного изменения сигнала.

- МРТ не позволяет надёжно оценить состояние костных структур черепа при подозрении на вторичное распространение инфекции.

- Псевдонормальная картина возможна при иммуносупрессии, когда воспалительная реакция снижена.

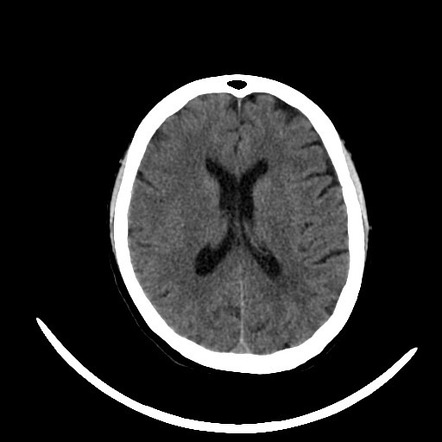

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики менингоэнцефалита, потому что не позволяет визуализировать сигнальные изменения в коре и подкорковом веществе на ранних стадиях воспаления и не выявляет специфических признаков вирусного поражения медиальных височных отделов. Менингоэнцефалит представляет собой воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек, возникающее на фоне инфекционного или аутоиммунного воздействия. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография с контрастированием, анализ цереброспинальной жидкости и серологические исследования для определения возбудителя. Однако МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики менингоэнцефалита, потому что не позволяет визуализировать сигнальные изменения в коре и подкорковом веществе на ранних стадиях воспаления и не выявляет специфических признаков вирусного поражения медиальных височных отделов. Менингоэнцефалит представляет собой воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек, возникающее на фоне инфекционного или аутоиммунного воздействия. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография с контрастированием, анализ цереброспинальной жидкости и серологические исследования для определения возбудителя. Однако МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

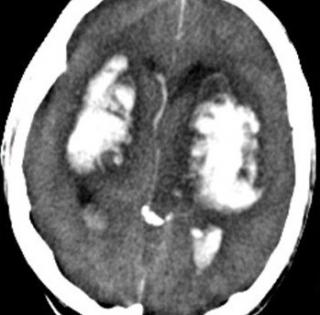

В нативном режиме определяется отёк головного мозга с уплощением борозд и снижением плотности в зоне поражения, преимущественно в коре и белом веществе.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются участки неравномерного затемнения, снижение плотности в височных и лобных долях, а также возможное расширение субарахноидальных пространств.

В режиме с контрастированием наблюдается усиление лептоменингеальных оболочек, борозд и цистерн, особенно при бактериальном или грибковом генезе заболевания.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур могут быть выявлены дефекты основания черепа или признаки синусита как возможного источника инфекции.

При тяжёлом течении возможна визуализация гидроцефалии, внутричерепных гематом или абсцессов, формирующихся на фоне менингоэнцефалита.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина отёка и распространённость воспаления оцениваются по плотностным характеристикам мозга в аксиальной и коронарной проекциях.

- Состояние борозд, цистерн и желудочков оценивается при подозрении на внутричерепную гипертензию или гидроцефалию.

- Признаки менингеального воспаления фиксируются по контрастному усилению мягкотканевых структур.

- Наличие вторичных очагов деструкции, абсцессов или венозного тромбоза выявляется при контрастном исследовании.

- КТ быстро выполняется в экстренной ситуации и доступна при невозможности проведения МРТ.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Изменения в белом веществе и глубинных структурах головного мозга не определяются на ранних стадиях без выраженного отёка.

- Начальные воспалительные изменения оболочек мозга не дают достоверного плотностного отличия от нормальных тканей.

- Без контрастирования не выявляется менингеальное усиление, особенно при вирусной этиологии.

- Ограниченная чувствительность метода к диффузной демиелинизации и некрозу.

- Отсутствие данных о структурных изменениях на уровне межнейрональных связей и серого вещества.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Визуализация тканей по характеристикам магнитного сигнала |

Оценка плотности тканей по степени поглощения рентгеновского излучения |

|

Изменения коры и белого вещества |

Гиперинтенсивные очаги в Т2, снижение сигнала в Т1, утрата дифференцировки корково-подкоркового слоя |

Снижение плотности в зоне воспаления, преимущественно в височных и лобных долях |

|

Вовлечение глубоких структур |

Симметричные очаги в базальных ядрах, гиппокампе, внутренней капсуле |

Редко выявляются, только при выраженном отёке |

|

Состояние менингеальных оболочек |

Усиление лептоменингеальных структур после контрастирования |

Контрастное усиление оболочек и борозд, преимущественно при бактериальном процессе |

|

Наличие некроза и гнойных очагов |

Выявляются по гетерогенности сигнала и нарушениям структуры |

Видны только при выраженной демаркации или формировании абсцессов |

|

Состояние мозговых цистерн и борозд |

Смещение или уплощение, снижение ликворного сигнала в Т2 |

Уплощение борозд, сужение базальных цистерн при отёке мозга |

|

Оценка внутричерепного давления |

Косвенные признаки в виде сдавления желудочков, мозговых цистерн и срединного смещения |

Широкий спектр признаков, включая гидроцефалию, смещение срединных структур |

|

Отличие вирусной и бактериальной формы |

По распределению сигнала и симметрии очагов; вирусная форма чаще в медиальных височных структурах |

Ограниченная возможность, признаки неспецифичны без контраста |

|

Наличие сопутствующего очага (абсцесс, тромбоз) |

Определяются в режиме с контрастом по структуре и усилению |

Явно визуализируются при наличии демаркации, особенно при контрастировании |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует |

|

Продолжительность исследования |

20–30 минут |

3–7 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Пилипенко В.В. Клинико-лабораторные критерии тяжести, прогноза течения и дифференциальной диагностики бактериальных менингитов и менингоэнцефалитов / В.В. Пилипенко // Автореферат дис. канд. мед. наук. — СПб, 1995.-23 с.

- Инфекционные болезни. Национальное руководство. / Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова – 2015

- Ковалева Т.А. Аутоиммунные реакции при бактериальных и вирусных менингитах, менингоэнцефалитах / Т.А. Ковалева, М.М. Сачек, С.В. Жаворонок // Здравоохранение: Орган МЗ Респ. Беларусь. -2001. -№1. С. 10-12.

- Цукер М.Б. Менингиты и менингоэнцефалиты у детей / М.Б. Цукер // М., -1997.

- Галоян А.А. Мозг и иммунная система (Нейрохимические аспекты проблемы) / А.А. Галоян // Нейрохимия. 1998. - № 1. - С. 3-11.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ