ЭКГ в диагностике пролапса митрального клапана

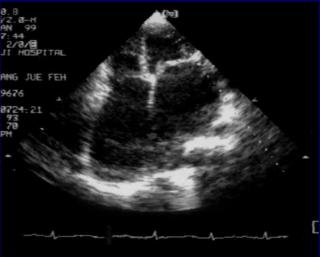

При пролапсе митрального клапана электрокардиографическое исследование проводится в рамках оценки вторичных электрофизиологических нарушений, связанных с избыточной подвижностью створок, митральной регургитацией и вегетативной дисфункцией. Применяется стандартная регистрация ЭКГ в 12 отведениях в покое. Выявляются преимущественно косвенные признаки нестабильной реполяризации, нарушений ритма и изолированных отклонений, не всегда коррелирующих с выраженностью анатомического дефекта.

ЭКГ выявляет следующие анатомо-функциональные признаки:

Инверсия или уплощение зубца T в отведениях II, III, aVF, а также в V4–V6, отражающие нестабильность процессов реполяризации на фоне пролабирования створок.

Удлинение интервала QT у части пациентов как проявление нейровегетативных и электролитных нарушений, характерных для пролапса.

Синусовая брадикардия или тахикардия, обусловленные нарушением вегетативной регуляции и повышенной чувствительностью к колебаниям барорецепторного тонуса.

Предсердная или наджелудочковая экстрасистолия, возникающая на фоне пролабирования створок в полость предсердия и раздражения клапанного кольца.

Изолированное снижение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях без признаков гипертрофии, что может указывать на локальные электрофизиологические особенности миокарда при пролапсе.

Диагностические преимущества

Кардиограмма позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Позволяет зафиксировать изменения процессов реполяризации, характерные для пролапса, даже при отсутствии выраженных структурных нарушений на эхокардиографии.

- Обеспечивает регистрацию нарушений ритма, типичных для пролапса, включая предсердные и наджелудочковые экстрасистолы, возникающие на фоне пролабирования створок.

- Даёт возможность выявить вегетативно-зависимые изменения частоты и ритма, характерные для молодого контингента пациентов с пролапсом.

- Позволяет оценить степень электрической нестабильности и определить показания для динамического наблюдения или проведения суточного мониторирования.

Диагностические ограничения

Электрокардиография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Не позволяет оценить степень пролабирования створок, объём регургитации и структурные изменения клапанного аппарата.

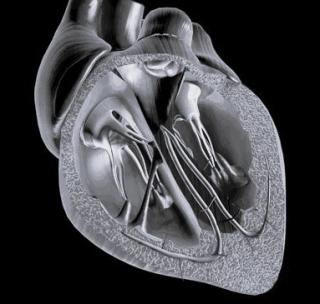

- Не отражает морфологические особенности хордов, папиллярных мышц и фиброзного кольца.

- Не выявляет клинически значимый пролапс в отсутствии выраженных электрофизиологических нарушений.

- Не даёт полной картины гемодинамического влияния пролапса без данных эхокардиографии и допплеровского анализа.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Минкин Р.Б., Минкин С.Р. Пролапсы клапанов (клиническая, эхокардиографическая, фонокардиографическая и электрокардиографическая характеристики. // Клиническая медицина. -1993. N.4. - С.30-34.

- Мыслицкая Г.В., Новиков В.И., Узилевская P.A. Нарушения сердечного ритма при синдроме пролапса митрального клапана и их лечение. // Кардиология. 1986. - N.8. - С.49-53.

- Пролапс митрального клапана. Клинические симптомы. Варианты. // Заболевания внутренних органов у лиц молодого возраста. Сб. науч. тр. Новосибирск, 1992. - С.55-59.

- Вейн A.M. Вегетативные нарушения при пролапсе мирального клапана / А.М.Вейн, А.Д.Соловьева, А.В.Недоступ и др. // Кардиология.-1995.- №2.-С. 55-58.

- 3емцовский, Э.В. Пролапс митрального клапана / Э.В. Земцовский. - СПб.: Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2010. -160 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ