ЭКГ в диагностике расслаивающей аневризмы аорты

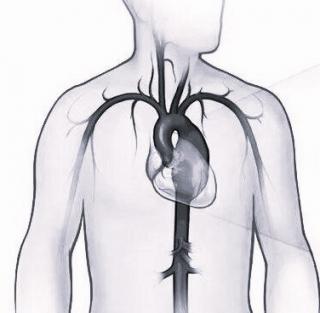

Электрокардиография проводится в покое и в острый период заболевания при наличии болевого синдрома, нарушений ритма и изменений системной гемодинамики. Признаки носят преимущественно косвенный характер и отражают ишемические, ритмические и проводящие нарушения, возникающие вследствие компрессии коронарных артерий или развития гемотампонады. ЭКГ выполняется при подозрении на расслаивающую аневризму грудной или восходящей аорты, особенно в сочетании с клиникой грудной боли и нестабильности давления.

ЭКГ выявляет следующие признаки расслаивающей аневризмы аорты:

Преходящее или стойкое смещение сегмента ST вверх или вниз без типичной динамики инфаркта.

Неспецифические изменения зубца T — инверсия, двуфазность, уплощение в грудных и стандартных отведениях.

Синусовая тахикардия при компенсаторной гиподинамической реакции.

Эпизоды желудочковой экстрасистолии или нестойкой тахикардии, обусловленной ишемией миокарда.

Брадиаритмии при вовлечении проводящей системы или повышении вагусного влияния.

Вариабельное удлинение интервала QT как признак метаболической нестабильности.

Иногда — признаки блокады левой ножки пучка Гиса при выраженном нарушении коронарного кровотока.

Изменения оси сердца, связанные с перераспределением внутригрудного кровотока и анатомическим смещением структур.

Диагностические преимущества

Электрокардиографическое исследование даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Раннее выявление признаков ишемии миокарда, обусловленной нарушением перфузии по коронарным сосудам.

- Фиксация динамики ритма и проводимости при вовлечении синусового узла и пучка Гиса.

- Оценка остроты процесса по изменениям сегмента ST и зубца T в сравнении с предыдущими записями.

- Возможность корреляции ЭКГ-признаков с клинической симптоматикой при мониторинге в реанимационных условиях.

- Выявление тахи- и брадиаритмий, требующих немедленной коррекции.

- Простота многократной регистрации без лучевой или медикаментозной нагрузки.

Диагностические ограничения

Электрокардиограмма имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие прямых признаков разрыва или расслоения сосудистой стенки.

- Неспецифичность ЭКГ-признаков, затрудняющая дифференциальную диагностику с инфарктом миокарда.

- Невозможность оценки морфологии, протяжённости и локализации аневризмы.

- Отсутствие данных о перикардиальной жидкости, компрессии структур или признаках гемотампонады.

- Низкая чувствительность при латентных формах расслоения без ишемических проявлений.

- Метод не позволяет визуализировать анатомическую структуру аорты и прилежащих органов.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Зербино, Д.Д. Расслаивающие аневризмы аорты: клинические маски, особенности дифференциальной диагностики / Д.Д.Зербино, Ю.И.Кузык// Клиническая медицина.-2002.-№5.-С.58-61.

- Гаприндашвили Т.В. Хирургическое лечение расслаивающих аневризм восходящей аорты: // Дисс. . докт. мед. наук. М., 1989.

- Храмцов А.И. К клинико-морфологической характеристике расслаивающих аневризм аорты. / А.И.Храмцов., Г.Ф.Храмцова. // медико-социальные проблемы профилактики, диагностики, лечения заболеваний: Сборник научных трудов. Спб., СпбГМА. 2000. - с.256

- Атьков О.Ю, Атауллаханова Д.М., Синицын В.Е., Терновой С.К., Балахонова Т.В. Применение визуализирующих методов в диагностике расслаивающих аневризм аорты. // Визуализация в клинике — 1998. №13. -61-70.

- Горбунова М.И. К клинике расслаивающей аневризмы аорты // Клинич. Мед. 1970. - №1, т.48. - С.133-135.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ