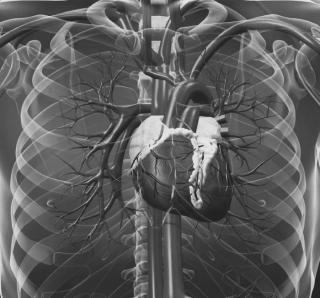

МРТ, КТ, УЗИ в диагностике аневризмы аорты

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики аневризмы аорты, потому что ограниченно отображает кальцинированные участки стенки, уступает в детализации острых разрывов и требует больше времени для выполнения, особенно в неотложных ситуациях. Аневризма аорты представляет собой локальное расширение сосудистой стенки с риском её разрыва, требующее точной оценки анатомии и протяжённости. В приоритетном порядке для диагностики используется компьютерная томография с внутривенным контрастированием. МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики аневризмы аорты, потому что ограниченно отображает кальцинированные участки стенки, уступает в детализации острых разрывов и требует больше времени для выполнения, особенно в неотложных ситуациях. Аневризма аорты представляет собой локальное расширение сосудистой стенки с риском её разрыва, требующее точной оценки анатомии и протяжённости. В приоритетном порядке для диагностики используется компьютерная томография с внутривенным контрастированием. МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется гипоинтенсивное расширение просвета аорты по отношению к нормальным участкам сосуда, что позволяет зафиксировать начальные стадии аневризматического процесса.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал от пристеночных тромбов, что даёт возможность отличить тромбированную аневризму от незакупоренной.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается контур аневризматического расширения на фоне окружающих тканей, что облегчает определение толщины стенки сосуда.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется однородность или неоднородность стенки аорты, что помогает выявить участки воспаления или начавшейся деструкции.

В режиме контрастного усиления фиксируется интенсивное накопление контраста в истинном просвете и отсутствие его в пристеночных тромбах, что уточняет объём функционирующего русла.

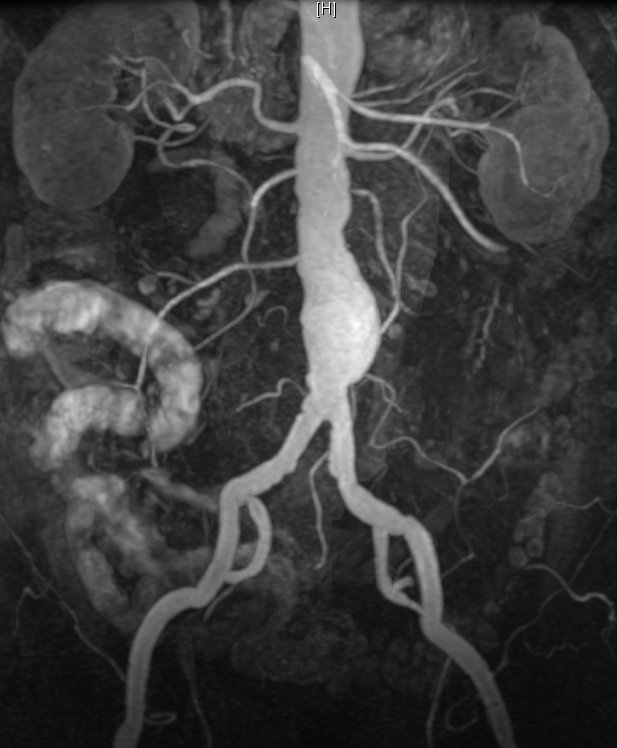

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется форма и протяжённость аневризмы с детализацией отношений с отходящими сосудами, что важно для планирования хирургического лечения.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина стенки аорты в области аневризматического расширения определяется с высокой точностью, что позволяет оценить степень риска разрыва.

- Структура пристеночного тромба выявляется по однородности сигнала, что имеет значение для прогноза стабильности образования.

- Форма аневризмы устанавливается по особенностям расширения сосуда, что важно для дифференцировки истинной и ложной аневризмы.

- Степень стенозирования устьев отходящих артерий определяется по сужению просвета, что имеет значение для оценки риска ишемических осложнений.

- Объём функционирующего просвета аорты рассчитывается на основе контрастного усиления, что необходимо для определения гемодинамического статуса.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина маловыраженных фиброзных изменений стенки аорты может быть недостаточно различима при слабом сигнальном контрасте.

- Структура пристеночного тромба при частичной кальцинации определяется ограниченно без применения дополнительных режимов.

- Форма небольших пристеночных аневризм сложно оценивается при отсутствии выраженного расширения просвета.

- Объём минимальных пристеночных тромбов может быть недооценён при слабовыраженной гиперинтенсивности на стандартных режимах.

- Глубина инфильтрации воспалительных изменений в окружающие ткани определяется ограниченно при отсутствии выраженного периаортального отёка.

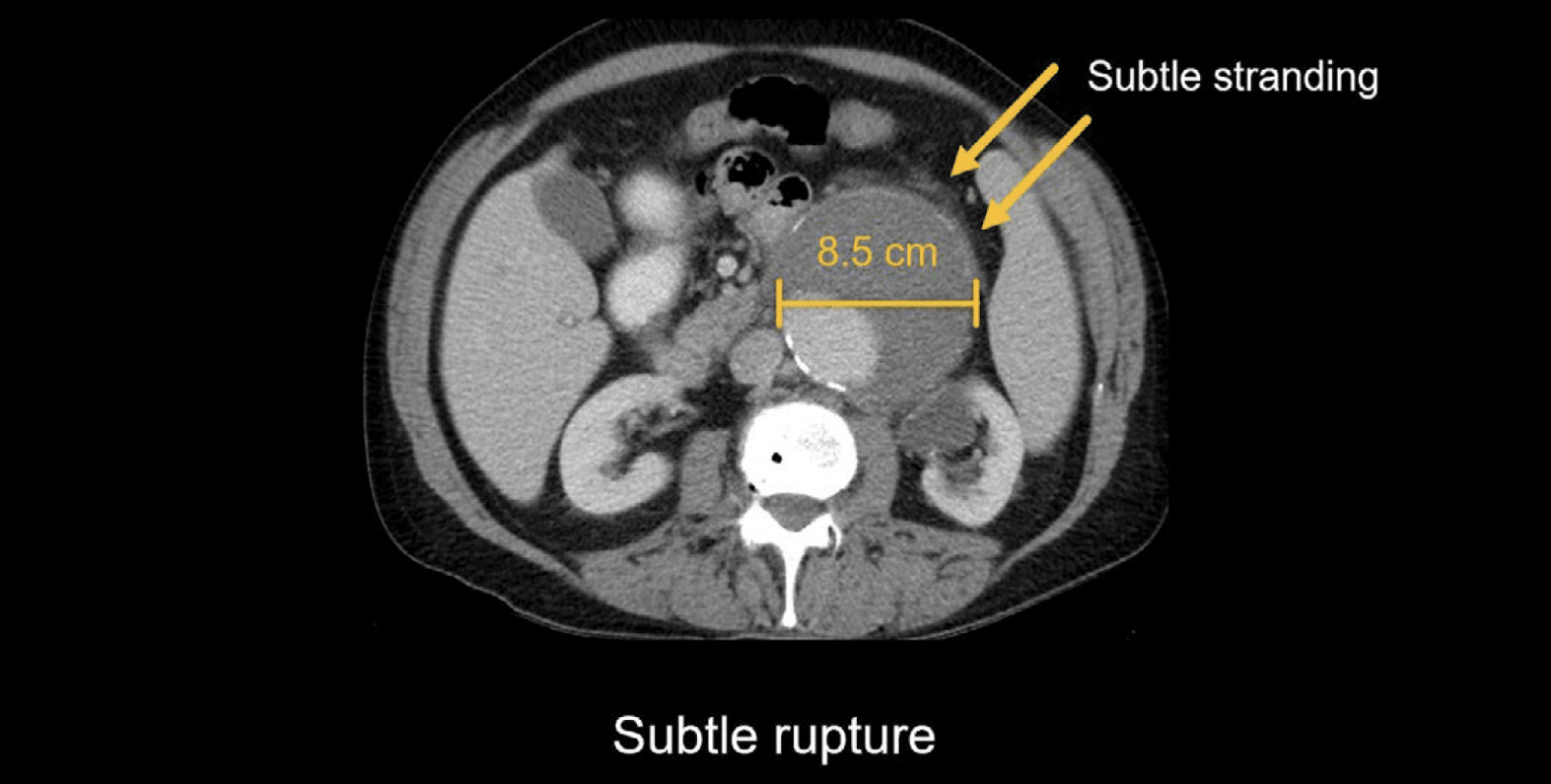

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется расширение аорты с возможными гиперденсными включениями пристеночных кальцинатов.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется неоднородная структура стенки сосуда с элементами утолщения или истончения.

В режиме с контрастированием определяется чёткий контур истинного просвета с отсутствием накопления контраста в зоне тромбов.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются сопутствующие кальцинаты в стенке аорты.

В режиме трёхмерной реконструкции определяется пространственная конфигурация аневризмы, соотношение с ветвями и прилежащими органами.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина кальцифицированных участков стенки определяется по плотности тканей, что имеет значение для оценки стабильности аневризмы.

- Структура тромбов внутри аневризмы выявляется по различию плотностей, что помогает уточнить степень их организации.

- Форма аневризмы устанавливается по данным мультиплоскостной реконструкции, что позволяет детально спланировать хирургическую коррекцию.

- Степень компрессии окружающих органов определяется по их деформации или смещению, что важно для оценки риска осложнений.

- Глубина вовлечения в процесс ветвей аорты определяется по изменениям диаметра и хода сосудов, что имеет значение для прогнозирования гемодинамических нарушений.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина тонких неполных тромбов может быть недостаточно различима без высококонтрастных режимов.

- Структура слабоминерализованных участков стенки оценивается ограниченно при слабом плотностном контрасте.

- Объём минимальных кровоизлияний в стенку аорты может быть недооценён при отсутствии выраженных плотностных изменений.

- Степень воспалительных изменений вокруг аорты плохо различима без применения специальных фаз контрастирования.

- Форма слабовыраженных выпячиваний начальной стадии аневризмы может быть искажена артефактами дыхательных движений.

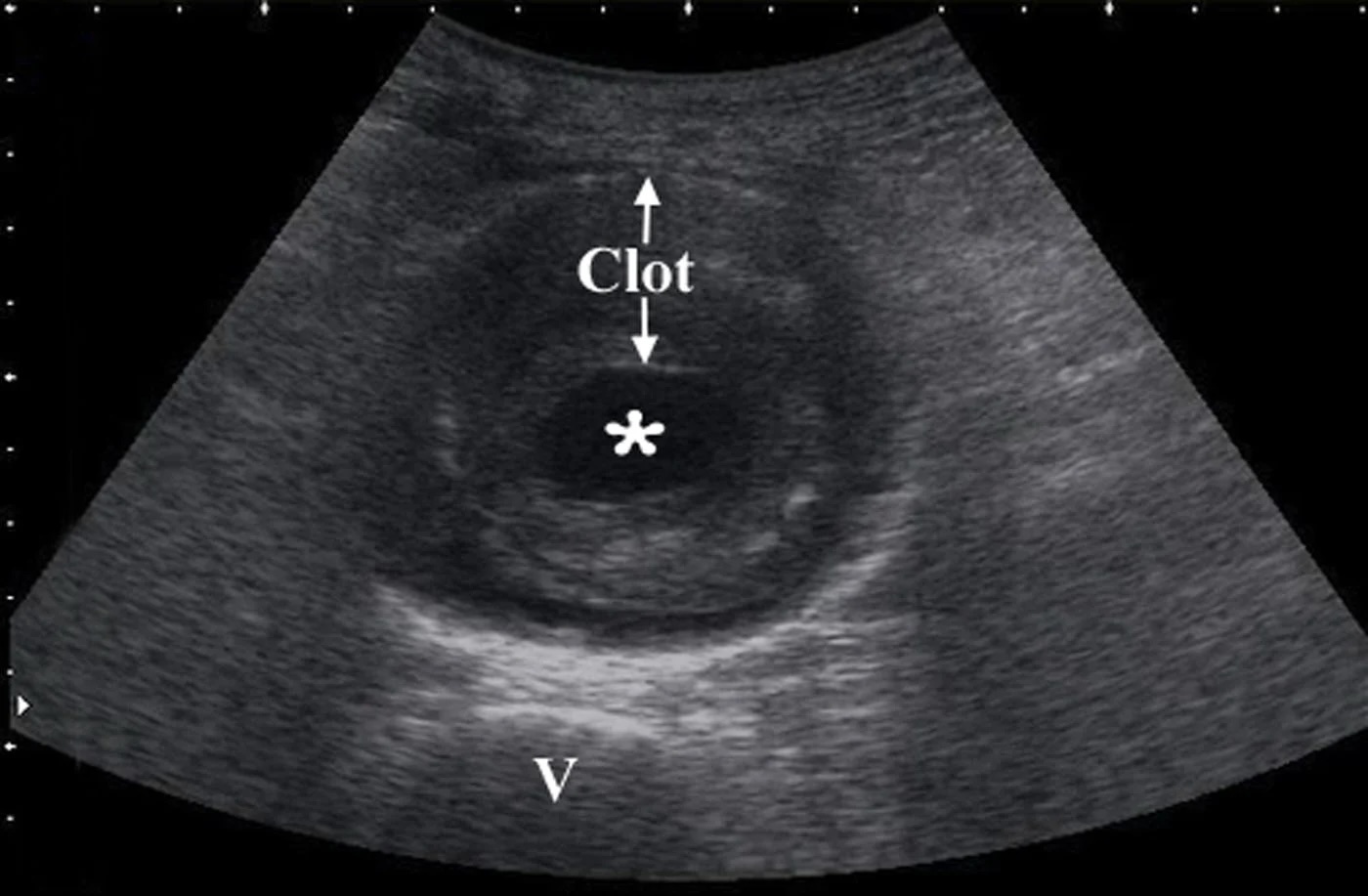

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики аневризмы аорты, потому что не позволяет полноценно визуализировать грудной отдел аорты, ограниченно оценивает ветви при выраженном метеоризме и не обеспечивает необходимой пространственной детализации. УЗДГ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики аневризмы аорты, потому что не позволяет полноценно визуализировать грудной отдел аорты, ограниченно оценивает ветви при выраженном метеоризме и не обеспечивает необходимой пространственной детализации. УЗДГ выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме серошкальной визуализации определяется анэхогенное или гипоэхогенное расширение просвета аорты с чёткими наружными контурами.

В режиме цветового допплеровского картирования визуализируется ток крови внутри истинного просвета с отсутствием перфузии в области пристеночных тромбов.

В энергетическом допплеровском режиме определяется слабовыраженный кровоток в стенке аорты при наличии воспалительных изменений.

В режиме компрессионного сканирования выявляется отсутствие коллапса расширенного участка при изменении внутриполостного давления.

В режиме трёхмерной ультразвуковой реконструкции определяется пространственная форма аневризмы и отношение её к основным ветвям аорты.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина стенки аорты определяется по степени эхогенности краевых слоёв, что позволяет выявить утончение или фиброзные изменения.

- Структура пристеночного тромба оценивается по распределению эхосигнала, что даёт возможность уточнить степень его организации.

- Форма аневризматического расширения устанавливается по изменению диаметра и контура сосуда.

- Степень выраженности кровотока в истинном просвете определяется по данным допплеровских режимов.

- Глубина распространения аневризмы относительно ветвей аорты оценивается для планирования вмешательства.

Диагностические ограничения УЗДГ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина слабовыраженных участков истончения стенки определяется ограниченно при недостаточном акустическом контрасте.

- Структура пристеночных тромбов без кальцинатов выявляется с трудом при слабой эхогенности.

- Объём малых аневризм сложно оценить при отсутствии выраженного увеличения диаметра сосуда.

- Степень сужения или окклюзии отходящих ветвей аорты оценивается ограниченно без применения специализированных допплеровских режимов.

- Форма слабовыраженных выпячиваний начальной стадии может быть недостаточно различима при стандартных режимах визуализации.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТА |

МРТ |

УЗДГ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи с реконструкцией срезов |

Магнитное поле и радиочастотные импульсы |

Ультразвуковые волны высокой частоты |

|

Выявление аневризмы |

Чёткое расширение просвета аорты, определение кальцинатов |

Гипоинтенсивное расширение просвета, визуализация пристеночных тромбов |

Расширение аорты с нарушением кровотока в пристеночных тромбах |

|

Структура стенки и тромбов |

Детализация кальцификаций и неоднородностей тромбов |

Оценка толщины стенки, воспаления, тромбов |

Грубая оценка стенки, определение эхогенных тромбов |

|

Состояние просвета |

Отчётливая визуализация функционирующего просвета после контрастирования |

Чёткая дифференциация функционирующего просвета от тромбов |

Оценка кровотока в просвете по допплеровским режимам |

|

Взаимосвязь с ветвями |

Точная оценка вовлечения ветвей аорты |

Оценка степени стенозирования и смещения ветвей |

Приблизительная оценка взаимоотношения аневризмы и ветвей |

|

Признаки воспаления |

Плохо видимы без специальных фаз |

Отчётливая гиперинтенсивность воспалённых участков |

Усиление кровотока по капсуле аорты при выраженном воспалении |

|

Форма и протяжённость |

Полная реконструкция аневризмы и её размеров |

Многоплоскостная и трёхмерная оценка формы и протяжённости |

Косвенная оценка размеров и формы при благоприятных условиях |

|

Осложнения (разрыв, гематома) |

Выявление крупных разрывов и гематом |

Чёткая визуализация парааортальных гематом |

Ограниченная возможность диагностики при массивных кровоизлияниях |

|

Динамика изменений |

Сравнение серийных снимков с высокой точностью |

Отслеживание динамики тромбоза и воспаления |

Мониторинг крупных изменений в режиме реального времени |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

25–35 минут |

15–20 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Аничков М.Н., Лев Н.Д. Аневризмы аорты. Атлас патологии аорты. -Л. Медицина, 1967.-С. 118-181.

- Леменев В.Л. Хирургия аневризм аорты и ее ветвей. Дисс. .докт. мед. наук. М.1976. 340 с.

- Рекомендации по диагностике и лечению заболеваний аорты (2017): клинические рекомендации // С.А. Абугов , Т.Б. Аверина, Б.А. Аксельрот, Р.С. Акчурин и др. // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. — 2018. — № 11(1). — С. 7-67.

- Смоленский В. С., Иваницкая М. А., Фатеева М. П., Чекарева Г. А. Аневризма аорты // Большая медицинская энциклопедия: В 30 томах / Главный редактор Б. В. Петровский. — 3-е издание. — М.: Советская энциклопедия, 1974. — Т. 1. А — Антибиоз. — С. 493—497. — 576 с.

- Тареев Е. М. Аневризма аорты // Внутренние болезни. — Издание второе. — М.: МЕДГИЗ, 1956. — С. 262—265.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ