ЭКГ в диагностике трикуспидальной недостаточности

Исследование проводится в стандартных 12 отведениях в состоянии покоя. Зарегистрированные признаки носят преимущественно косвенный характер и отражают перегрузку правого предсердия и правого желудочка на фоне хронической регургитации. Анамнез включает жалобы на одышку, ощущение тяжести в правом подреберье, периферические отёки и признаки правожелудочковой недостаточности.

ЭКГ выявляет следующие признаки трикуспидальной недостаточности:

Значительное увеличение амплитуды зубца P в отведениях II, III, aVF — признак правопредсердной гипертрофии.

Вертикальное или правое отклонение электрической оси сердца.

Признаки гипертрофии правого желудочка: высокий R в V1, глубокий S в V5–V6, соотношение R/S >1 в V1.

Нарушения внутрижелудочковой проводимости по типу неполной блокады правой ножки пучка Гиса.

Признаки перегрузки правого желудочка: инверсия зубца T в правых грудных отведениях (V1–V3).

Снижение амплитуды зубцов в конечностях при развитии экссудативного перикардита или выраженного отёчного синдрома (в осложнённых формах).

Диагностические преимущества

Электрокардиографическое исследование даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Регистрация признаков гипертрофии и перегрузки правых отделов сердца, отражающих хроническую гемодинамическую перегрузку.

- Оценка электрической оси сердца и выявление её отклонения в сторону правых отделов.

- Определение степени выраженности правопредсердной гипертрофии по конфигурации и амплитуде зубца P.

- Фиксация нарушений реполяризации в правых грудных отведениях как отражения перегрузки давления.

- Выявление сочетанных нарушений проводимости, связанных с дилатацией правого желудочка.

- Возможность динамического контроля изменений при прогрессировании или компенсации клапанной недостаточности.

Диагностические ограничения

Электрокардиограмма имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность прямой оценки степени регургитации или площади трикуспидального отверстия.

- Отсутствие специфических признаков, позволяющих отличить органическую и функциональную недостаточность клапана.

- Снижение чувствительности у пациентов с ожирением, эмфиземой или деформациями грудной клетки.

- Трудности в дифференцировке изменений, вызванных лёгочной гипертензией или другими поражениями правых отделов сердца.

- Ограниченная информативность в бессимптомной или компенсированной стадии заболевания.

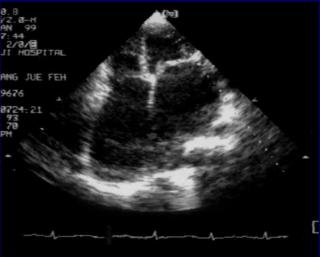

- Необходимость подтверждения данных ЭКГ с помощью эхокардиографии для определения анатомических нарушений клапанного аппарата.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Марченко, С. П. Хирургическая анатомия трикуспидального клапана / С. П. Марченко, Д. А. Старчик, Р. Б. Бадуров и др. // Патология кровообращения и кардиохирургия. - 2007. - №2. - С. 7-12.

- Шихвердиев, Н. Н. К вопросу о выборе метода хирургической коррекции пороков трикуспидального клапана / Н. Н. Шихвердиев, С. П. Марченко, Р. Б. Бадуров // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. - 2013. -Т.14, №6. - С. 26.

- Муратов P.M. Хирургическое лечение относительной недостаточности трикуспидального клапана/ Муратов P.M., Драган О.Г., Аскадинов М.Н., Бокерия Л.A.// Грудн. и сердечно-сосуд. хир. -2010.-№5.- с.26-31.

- Черногривое, И.Е. Клапансохраняющие операции при лечении различных форм недостаточности трикуспидального клапана. // Сердечнососудистая хирургия. 2008,- №2.- С. 14-30.

- Гринкевич В.М. Основные вопросы диагностики недостаточности трикуспидального клапана // Груд, хирургия. 1968. - № 4. - С. 13-21.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ