Флюорография, спирометрия, бронхоскопия в диагностике туберкулеза

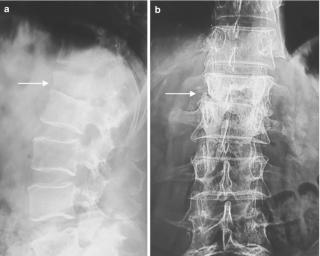

Флюорографический скрининг органов грудной клетки проводится с целью выявления структурных изменений лёгочной ткани, характерных для туберкулёзного поражения, включая очаги инфильтрации, каверны, фиброзные тяжи и кальцинаты. Исследование выполняется в прямой проекции на вдохе с использованием цифровой или плёночной техники. Визуализируются преимущественно косвенные признаки специфического воспалительного процесса.

Флюорография выявляет следующие анатомические признаки:

Очаговые затемнения в верхних и задних отделах лёгких с нечёткими контурами.

Участки фиброза, линейных тяжей и деформации лёгочного рисунка.

Каверны с тонкими или утолщёнными стенками, преимущественно в верхушках лёгких.

Кальцинированные очаги или кальцинированные лимфатические узлы в области корней лёгких.

Увеличение и деформация прикорневых лимфатических узлов, отражающие специфический воспалительный процесс.

Диагностические преимущества ФЛГ

Флюорографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Выявление малых и множественных очагов инфильтрации размером от 5 мм, преимущественно в верхнедолевых сегментах.

- Фиксация изменений в структуре корней лёгких и прикорневых лимфатических узлов, позволяющая предположить активный или остаточный процесс.

- Распознавание каверн с ориентировочной оценкой их локализации, размеров и толщины стенок.

- Контроль динамики при подозрении на прогрессирование, хронизацию или рубцевание туберкулёзного процесса.

- Визуализация участков фиброзной трансформации, плевропульмональных сращений и очагов кальцификации как признаков остаточных изменений.

Диагностические ограничения флюорографии

Флюорография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность детализировать внутреннюю структуру внутрилёгочных полостей и стенок каверн.

- Низкая чувствительность к выявлению милиарных очагов диаметром менее 2 мм.

- Ограниченность в дифференциации туберкулёза от других воспалительных, грибковых или онкологических процессов лёгких.

- Отсутствие информации о функциональном состоянии лёгочной ткани и дыхательной недостаточности.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении флюорографии грудной клетки в прямой проекции с цифровой регистрацией изображений суммарная эффективная доза составляет от 0,03 до 0,08 мЗв.

Функциональное исследование внешнего дыхания проводится для оценки вентиляционных способностей лёгких при туберкулёзном поражении. Обследование проводится в покое и при форсированных манёврах, с построением кривых поток–объём и объём–время. Характерными являются косвенные признаки, отражающие степень вентиляционных нарушений и их тип.

Спирометрия выявляет следующие анатомические признаки:

Снижение форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЁЛ) как проявление рестриктивных изменений.

Уменьшение объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), особенно при выраженном фиброзе.

Снижение отношения ОФВ1/ФЖЁЛ при наличии сопутствующего обструктивного компонента.

Уменьшение пиковой скорости выдоха (PEF), отражающей ограничение проходимости дыхательных путей.

Нарушение формы кривой поток–объём в виде уплощения экспираторного сегмента.

Диагностические преимущества исследования функции внешнего дыхания

Оценка лёгочной вентиляции позволяет детально исследовать следующие диагностические параметры:

- Определение типа вентиляционных нарушений (рестриктивный, обструктивный или смешанный).

- Количественная оценка степени нарушения внешнего дыхания в процентах от должных значений.

- Выявление ранних функциональных изменений до появления выраженных рентгенологических признаков.

- Мониторинг эффективности противотуберкулёзной терапии и динамики вентиляционных расстройств.

- Скрининг остаточных нарушений после перенесённого туберкулёза.

Диагностические ограничения спирометрии

Функциональная проба дыхательной системы имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно исследовать следующие аспекты:

- Отсутствие визуализации очаговых изменений в лёгочной ткани.

- Невозможность локализовать область поражения или выявить каверны.

- Ограниченная информативность при выраженном снижении комплаентности пациента.

- Неспецифичность выявляемых нарушений — аналогичные параметры возможны при других хронических заболеваниях лёгких.

- Не позволяет оценить структуру и проходимость бронхиального дерева.

Бронхоскопия проводится под местной анестезией с целью прямой визуализации слизистой оболочки трахеи и бронхиального дерева при подозрении на туберкулёз. Обследование позволяет выявить специфические изменения, характерные для активного или осложнённого течения заболевания, и провести забор материала для бактериологического и гистологического анализа. Визуализируются преимущественно прямые признаки, отражающие морфологические проявления туберкулёзного процесса.

Бронхоскопия выявляет следующие анатомические признаки:

Зернистость, инфильтрация и гиперемия слизистой оболочки сегментарных и субсегментарных бронхов.

Изъязвления с неровными краями и некротическим дном в стенках бронхов.

Казеозные массы, частично обтурирующие просвет бронхов, чаще в верхнедолевых отделах.

Разрастания грануляционной ткани, характерные для активного специфического воспаления.

Рубцово-стенозирующие изменения, приводящие к деформации и сужению бронхиального просвета.

Свищевые образования и фистулы, сообщающиеся с полостями распада.

Обильное патологическое отделяемое с характерными туберкулёзными свойствами.

Диагностические преимущества эндоскопии трахеобронхиального дерева

Эндобронхиальное исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Прямая визуализация эндобронхиальных форм заболевания и оценка распространённости воспалительного процесса.

- Выполнение целевой биопсии, щёткового смыва и аспирации содержимого для бактериоскопии и ПЦР-анализа.

- Выявление скрытых очагов при инфильтративном туберкулёзе с эндобронхиальным компонентом.

- Контроль за динамикой воспаления в процессе противотуберкулёзной терапии.

- Возможность проведения лечебных манипуляций — санации, удаления казеозных масс.

Диагностические ограничения бронхоскопии

Бронхоскопическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие доступа к паренхиматозной ткани лёгких и периферическим очагам.

- Недоступность бронхиол и малых ветвей бронхиального дерева.

- Снижение информативности при отсутствии эндобронхиального компонента.

- Ограничения при выраженном кашле, кровоточивости слизистой или бронхоспазме.

- Риск недостоверности результатов после предшествующей медикаментозной терапии.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

Флюорография |

Спирометрия |

Бронхоскопия |

|

Принцип работы |

Рентгеновское излучение, визуализация плотных структур |

Функциональное тестирование внешнего дыхания |

Эндоскопическая визуализация трахеобронхиального дерева |

|

Выявляемые изменения |

Очаговые затемнения, участки фиброза и тяжей, каверны, кальцинаты, деформация лимфатических узлов |

Снижение ФЖЁЛ, снижение ОФВ1, снижение ОФВ1/ФЖЁЛ, снижение PEF, уплощение экспираторного сегмента кривой поток–объём |

Зернистость, инфильтрация, гиперемия слизистой, изъязвления, казеозные массы, грануляции, стенозы, свищи, патологическое отделяемое |

|

Чувствительность к изменениям |

Средняя, фиксирует косвенные признаки |

Высокая для функциональных изменений |

Высокая для морфологических изменений слизистой |

|

Возможность оценки локализации процесса |

С ориентировочной оценкой локализации крупных изменений |

Не определяет анатомическую локализацию |

С точным определением локализации воспалительных и некротических изменений |

|

Дифференциация с другими заболеваниями |

С ограничением — возможна схожесть с воспалительными, грибковыми, опухолевыми процессами |

С выявлением типа вентиляционных нарушений |

С исключением неопластических, воспалительных и рубцовых изменений другой природы |

|

Оценка вентиляционной функции |

Не оценивает |

С определением типа и степени нарушения |

Не оценивает |

|

Дополнительные возможности |

С контролем динамики, распознаванием остаточных изменений |

С мониторингом динамики и эффективности терапии |

С биопсией, аспирацией содержимого, выявлением скрытых очагов, проведением лечебных манипуляций |

|

Ограничения |

Не детализирует внутреннюю структуру каверн, низкая чувствительность к милиарным очагам, ограниченность в дифференциации, отсутствие данных о функции лёгких |

Не визуализирует очаговые изменения, не локализует поражение, ограниченная информативность при плохой комплаентности, неспецифичность нарушений, не оценивает бронхи |

Не оценивает паренхиму и периферию, недоступность бронхиол, снижение информативности без эндобронхиального компонента, ограничения при кашле, кровоточивости, бронхоспазме |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует: 0,03–0,08 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

2–3 минуты |

10–20 минут |

20–40 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Борисов С.Е. Диагностика туберкулеза: возможности и пределы // В сб.: Туберкулез сегодня: проблемы и перспективы. М. - 2000 - с. 92-97.

- Кучеров А.Л. Организация борьбы с туберкулезом в современных условиях // В сб.: Туберкулез сегодня: проблемы и перспективы. М. -2000.-с. 172-173.

- Литвинов В.И., Мороз A.M., Скотникова О.И. и др. Способ диагностики туберкулеза // Патент № 2163022.

- Благодарный, Я. А. Источники туберкулеза и меры профилактики / Я. А. Благодарный. Алма-Ата. - Казахстан. - 1980. — 245 с.

- Зуенок // Проблемы туберкулеза и современные пути их решения: сб. тр. междунар. науч. практ. конф., г. Томск, 7-8 окт. 2004. - С. 80-84.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ