Флюорография, бронхоскопия, спирометрия в диагностике рака легких

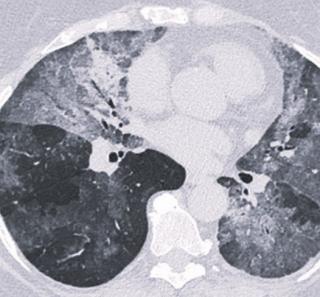

Флюорографическое обследование проводится в рамках профилактического скрининга для раннего выявления опухолевых изменений в лёгочной ткани. Выполняется обзорное исследование грудной клетки в прямой проекции на глубоком вдохе с оценкой прозрачности лёгочных полей, конфигурации сосудистого рисунка и состояния средостенных структур.

Флюорография выявляет следующие анатомические признаки:

Наличие округлого или неправильной формы затенения с чёткими либо расплывчатыми границами в проекции долей лёгкого, преимущественно в верхних сегментах.

Гетерогенная внутренняя структура образования, включающая зоны разрежения, кальцификаты или полости, указывающие на наличие некротических изменений.

Лучистый или «корнеподобный» край инфильтрата, характерный для периферического роста опухоли в направлении междольковых перегородок.

Ретракция прилежащих участков лёгочной ткани, проявляющаяся втяжением плевры или смещением междолевых щелей.

Ателектаз доли или сегмента вследствие обструкции бронха, видимый как уменьшение объёма соответствующего отдела лёгкого с повышением плотности.

Смещение средостения, отклонение трахеи или изменение положения сердечной тени при массивных опухолевых образованиях.

Уплотнение корня лёгкого и усиление тени сосудов, что может указывать на лимфогенное распространение.

Наличие одностороннего плеврального выпота, подтверждающего возможность поражения плевры.

Диагностические преимущества флюорографии

Флюорографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры опухолевого процесса:

- Определение размеров патологического очага с измерением максимального поперечного и продольного диаметра.

- Топографическое расположение образования с уточнением привязки к сегментам и долям лёгкого.

- Выявление признаков вовлечения бронхов — смещения, сужения или обструкции с формированием ателектаза.

- Скрининговая оценка косвенных проявлений лимфаденопатии средостения, включая расширение тени корня и деформацию сосудистого рисунка.

- Определение сопутствующих изменений лёгочной ткани, включая участки фиброза, эмфиземы или воспалительных инфильтратов.

Диагностические ограничения флюорографии

Флюорография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты опухолевого поражения лёгких:

- Не выявляются образования диаметром менее 5 мм, особенно локализованные в прикорневой зоне.

- Ограничена точность определения внутренней структуры опухоли и степени её васкуляризации.

- Невозможно оценить прорастание образования в окружающие анатомические структуры — плевру, сосуды, грудную стенку.

- Отсутствует информация о функциональном состоянии бронхов и дыхательной способности лёгких.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении флюорографии в цифровом формате эффективная доза составляет от 0,04 до 0,08 мЗв.

Спирометрическое обследование проводится для количественной оценки функции внешнего дыхания у пациентов с подозрением на опухолевое поражение лёгочной ткани. Выполняется с участием пациента в фазах спокойного и форсированного дыхания, включая вдох, выдох и тест с бронходилататором, при необходимости.

Спирометрия выявляет следующие анатомические признаки:

Снижение объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), что может свидетельствовать об обструкции при опухоли, сужающей просвет бронха.

Снижение форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ) при ограничении объёма лёгочной ткани вследствие паренхиматозного поражения.

Снижение индекса Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) при сочетании обструктивного и рестриктивного компонентов дыхательной недостаточности.

Плато на кривой поток-объём при экспираторной фазе, характерное для центральной бронхиальной обструкции.

Разница между вдохновенными и экспираторными потоками, указывающая на динамическое сдавление дыхательных путей.

Диагностические преимущества исследования функции внешнего дыхания

Оценка лёгочной вентиляции позволяет детально исследовать следующие диагностические параметры:

- Характер вентиляционных нарушений — обструктивные, рестриктивные или смешанные, и их выраженность по шкале GOLD.

- Резерв дыхательной функции перед оперативным вмешательством — определение операбельности и риска дыхательной недостаточности.

- Обратимость бронхиальной обструкции — проведение теста с β2-агонистами позволяет исключить сопутствующую бронхиальную астму.

- Профиль кривой поток-объём как косвенный маркер опухолевой компрессии крупных бронхов.

- Отслеживание динамики функции дыхания в процессе лечения — химиотерапии, лучевой терапии или хирургии.

Диагностические ограничения спирометрии

Функциональная проба дыхательной системы имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно исследовать следующие аспекты:

- Не позволяет локализовать опухоль и определить её морфологические характеристики.

- Невозможна прямая визуализация опухолевой ткани или оценка степени её васкуляризации.

- Ограничена в дифференциации между опухолью, фиброзом, эмфиземой и другими причинами рестрикции.

- Чувствительность ниже при ранних или бессимптомных формах новообразований.

- Зависит от усилий пациента, может быть недостоверной при выраженной слабости или одышке.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

ФЛГ |

Бронхоскопия |

Спирометрия |

|

Принцип работы |

Рентгеновское излучение, визуализация плотных структур |

Эндоскопическая визуализация трахеобронхиального дерева |

Функциональное тестирование внешнего дыхания |

|

Выявляемые изменения |

Очаговое или неправильной формы затенение, гетерогенная структура, лучистый край инфильтрата, ретракция ткани, ателектаз, смещение средостения, уплотнение корня, плевральный выпот |

Инфильтративное утолщение, эндобронхиальный рост, изъязвления, кровоточивость, нарушение подвижности, стеноз, секрет с примесью крови или гноя |

Снижение ОФВ1, снижение ФЖЕЛ, снижение индекса Тиффно, плато на кривой поток-объём, разница вдохновенных и экспираторных потоков |

|

Чувствительность к изменениям |

Средняя для периферических образований |

Высокая для центральных опухолей и морфологических изменений слизистой |

Высокая для функциональных изменений |

|

Возможность оценки локализации процесса |

С ориентировочной оценкой локализации и сегментарного расположения |

С точным определением локализации и протяжённости поражения |

Не определяет анатомическую локализацию |

|

Дифференциация с другими заболеваниями |

С дифференциацией от воспалительных, инфильтративных и фиброзных процессов |

С исключением воспалительных, доброкачественных и рубцовых изменений |

С выявлением типа вентиляционных нарушений и исключением сопутствующей бронхиальной обструкции |

|

Оценка вентиляционной функции |

Не оценивает |

Не оценивает |

С определением степени нарушения, характера нарушений и резерва дыхательной функции |

|

Дополнительные возможности |

С определением размеров и сопутствующих изменений, скрининговой оценкой лимфаденопатии |

С прицельной биопсией, лаважем, цитологическим анализом, оценкой характера роста, выполнением лечебных манипуляций |

С оценкой операбельности, выявлением обратимости обструкции, мониторингом динамики на фоне лечения |

|

Ограничения |

Не выявляет образования менее 5 мм, ограничена точность оценки структуры и инвазии, отсутствует информация о функции бронхов и дыхательной способности |

Не визуализирует периферические опухоли, ограничена в определении степени инвазии, не оценивает объём поражения вне стенки бронха, технические трудности при стенозе, субъективность оценки |

Не локализует опухоль, не определяет морфологию, ограничена в дифференциации с другими заболеваниями, чувствительность ниже при ранних формах, зависимость от усилий пациента |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует: 0,04–0,08 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

2–3 минуты |

20–40 минут |

10–20 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Харченко В.П., Кузьмин И.В. Рак легкого: Руководство для врачей.-М. Медицина, 1994. — 480с

- Чаклин А.В:, Грицюте JI.A. Современные представления об этиологии и патогенезе рака легкого. — Вопросы онкологии, 1982. №2, с. 3-9.

- Мукерия А.Ф., Заридзе Д. Г./ Эпидемиология и профилактика рака легкого.// Вестн. РОЩ им. H. Н. Блохина РАМН-2010. Т. 21, № 3, с. 3-14.

- Барчук A.C., Вагнер Р.И., Лемехов В.Г., Байкова B.C., и соавт. Современные подходы к диагностике и лечению рака легкого // Журнал. Вопросы онкологии. — 1997. — Т. 43, №1. — С. 15-21.

- Давыдов М.И., Пирогов А.И., Полоцкий Б.Е. Современные принципы хирургического лечения рака легкого // I съезд онкологов стран СНГ, 1996., Материалы съезда. —4.2. — С.375.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ