Гистероскопия в диагностике рака матки

Гистероскопическое исследование является ключевым методом визуальной диагностики рака матки и применяется для оценки морфологических изменений эндометрия, а также для прицельного отбора материала для гистологического исследования. Обследование проводят с использованием оптической системы при контролируемой дистензии полости матки.

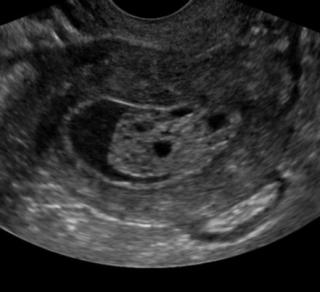

В полости матки определяется очаговое или диффузное утолщение эндометрия с нарушением его нормальной архитектоники, что свидетельствует о пролиферативных изменениях.

Поверхность патологически изменённого эндометрия становится неровной, бугристой или ворсинчатой, с участками изъязвления или некроза.

Цвет поражённой ткани варьирует от бледно-розового до серовато-бурого или желтоватого, что отражает различную степень васкуляризации и некротических изменений.

При контактном воздействии возможна лёгкая кровоточивость патологических участков, что указывает на повышенную васкуляризацию.

Стромальная структура поражённого участка становится рыхлой или наоборот плотной, с выраженной атипией рельефа.

В отдельных случаях выявляется инфильтративный рост с вовлечением устьев маточных труб и деформацией полости матки.

При более поздних стадиях фиксируется уменьшение объёма полости матки за счёт циркулярного роста опухолевой ткани.

Диагностические преимущества

Гистероскопия позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры рака матки:

- Форма, размеры и рельеф патологически изменённых участков эндометрия, что даёт возможность оценить степень поражения.

- Цвет и структура поверхности опухолевой ткани, что позволяет судить о характере процесса.

- Глубина вовлечения полости матки и деформация её контуров, что даёт представление о распространённости опухолевого роста.

- Контактные свойства ткани при зондировании, что позволяет выявить признаки повышенной кровоточивости.

- Состояние устьев маточных труб и их вовлечение в процесс, что даёт возможность судить о распространении новообразования.

Диагностические ограничения

Гистероскопическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина и структура миометрия, которые не определяются при стандартном эндоскопическом осмотре.

- Глубина инвазии опухоли в мышечный слой, которая требует морфологической или томографической оценки.

- Изменения в параметрии и лимфатических структурах, которые не визуализируются данным методом.

- Клеточные признаки атипии и степень злокачественности, которые требуют гистологического подтверждения.

- Присутствует риск неполной визуализации полости матки при выраженных анатомических деформациях или массивных опухолевых массах.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бохман Я. В. Руководство по онкогинекологии. — М.: Медицина, 1989. — 325 с.

- Филиппова О.Т., Лейтао М.М. (июль 2020 г.). «Современный клинический подход к лечению рака матки на ранней стадии». Экспертный обзор противораковой терапии. 20 (7): 581–590.

- Феликс А.С., Бринтон, Лос-Анджелес (сентябрь 2018 г.). "Прогресс в борьбе с раком и приоритеты: рак матки". Эпидемиология рака, биомаркеры и профилактика. 27 (9): 985–994.

- Рак тела матки и саркомы матки : клинические рекомендации / Ассоциация онкологов России, Российское общество клинической онкологии, Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы. 2021.

- Михайлов, Д.В. Состояние системы гемостаза у больных раком матки: Автореф. дис. . д-ра мед. наук / Д.В: Михайлов. Томск, - 1984. — 20 с.

- Капушева Л.M. Оперативная гистероскопия //Акуш. и гин. 2000. С.53-39.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ