Гистероскопия в диагностике субмукозной миомы матки

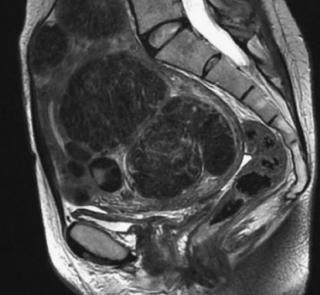

Гистероскопия является основным методом диагностики субмукозной миомы матки, потому что позволяет напрямую визуализировать внутреннюю поверхность полости органа и точно оценить форму, размер и расположение внутриполостного узла. Субмукозная миома представляет собой доброкачественное новообразование, развивающееся из мышечного слоя матки и выступающее в полость эндометрия, вызывая деформацию, метроррагию и нарушение имплантации. Исследование проводится в плановом порядке с использованием оптической системы, вводимой через цервикальный канал.

Гистероскопия выявляет следующие анатомические признаки:

В стандартном режиме осмотра визуализируется округлое или полигональное образование, выступающее в полость матки, с гладкой или узловатой поверхностью, что указывает на наличие субмукозного миоматозного узла.

Фиксация узла на широком основании или узкой ножке, с чёткой границей между опухолью и эндометрием, что позволяет определить тип субмукозного компонента по классификации FIGO.

Контактная реакция слизистой может быть выражена в виде локального гиперемированного ободка вокруг узла, что отражает воспалительный компонент или хроническое раздражение.

В случаях вторичных изменений наблюдаются участки поверхностного некроза, изъязвления или фиброзных наслоений, что свидетельствует о трофических нарушениях в структуре миомы.

При гидроскопии границы новообразования становятся более чёткими, выявляется степень его подвижности и взаимодействие с окружающим эндометрием.

Множественные узлы могут вызывать деформацию полости матки, изменение анатомии устьев маточных труб и затруднение визуального обзора.

Диагностические преимущества метода

Визуальный осмотр позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры субмукозной миомы матки:

- Форма, размеры и поверхность узла, что даёт точное представление о степени его внутриполостного роста.

- Ширина основания и соотношение узла с окружающей слизистой, что позволяет классифицировать тип миомы и определить возможность резекции.

- Состояние эндометрия вокруг образования, включая наличие гиперплазии, воспалительных изменений или атрофии, что имеет значение для тактики лечения.

Диагностические ограничения

Исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубина миоматозного узла в толще миометрия не определяется, что ограничивает оценку интраурального компонента.

- Малые субмукозные узлы, расположенные в труднодоступных зонах или прикрытые складками эндометрия, могут оставаться невидимыми при обычном осмотре.

- Состояние мышечной стенки матки, окружающих тканей и параметральных структур не поддаётся оценке, что исключает диагностику сопутствующей патологии.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Соснин Н.А. Современные подходы к хирургической гистероскопии при субмукозной миоме матки — Альтернативные методы лечения миомы матки; М.-2004 г с. 146-147.

- Казаков Б. А.. Казакова Т. А., Кузьменко Е. А., Голда Г. А. Гистероскопический метод лечения субмукозной миомы матки // Эндоскопия в диагностике и лечении патологии матки //Под ред. Кулакова В.И., Адамян Л.В. -1997.-С.215

- Щербакова Л.А., Густоварова Т.А., Иванян А.Н., Бехтерева И.А., Киракосян Л.С., Бурак А.Т. Клинико-морфологические аспекты субмукозной миомы матки у женщин репродуктивного возраста. Российский вестник акушера-гинеколога. 2012;12(1):24‑28.

- Бреусенко В.Г., Орисакве Я. Гистероскопия в гинекологической практике//Журн. Акуш. и гинекология. — 1982. — № 8. — С. 53-55.

- Василевская Л.H. Современные аспекты консервативного лечения больных миомой матки. — М., 1982. — 88 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ