Болезнь Шейермана-Мау представляет собой ювенильный остеохондроз позвоночника, сопровождающийся нарушением окостенения замыкательных пластин, формированием грыж Шморля и стойкой деформацией позвоночного столба. КТ применяется в ограниченных случаях — для уточнения анатомических изменений, детализации структуры позвонков и оценки перед оперативным вмешательством, но не используется как первичный метод диагностики.

МСКТ в диагностике болезни Шейермана-Мау

КТ при болезни Шейермана-Мау выявляет следующие анатомические признаки:

КТ при болезни Шейермана-Мау выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется клиновидная деформация тел позвонков в грудном или пояснично-грудном отделе, преимущественно с вентральной компрессией и уменьшением высоты переднего края.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется сглаживание паравертебральных контуров и незначительное увеличение плотности в проекции межостистых и надостистых связок, что указывает на хроническое перенапряжение.

В режиме с контрастированием отсутствует накопление контрастного вещества в телах позвонков, что подтверждает отсутствие опухолевого или воспалительного компонента.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур фиксируются краевые костные разрастания на переднебоковых поверхностях тел позвонков, соответствующие реактивной перестройке костной ткани.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются множественные узуры замыкательных пластин и неровности кортикального слоя, что отражает длительное механическое воздействие на ростковые зоны.

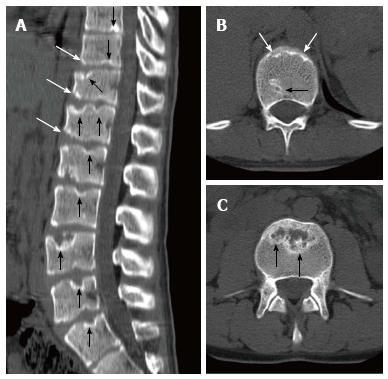

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур визуализируются грыжи Шморля, вдавленные в губчатое вещество тел позвонков, преимущественно в средней и нижней трети грудного отдела.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур определяется усиление кифоза с нарушением сагиттального профиля позвоночного столба.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень клиновидной деформации тел позвонков позволяет количественно оценить выраженность кифотической деформации.

- Характер замыкательных пластин и наличие грыж Шморля в режиме высокоразрешающего сканирования костных структур отражают степень деструкции и нарушений роста.

- Краевые костные разрастания и неровность контуров тел позвонков служат признаками хронической механической перегрузки.

- Структура кортикального слоя и трабекулярная архитектура в зоне деформации позволяют исключить сопутствующие патологические переломы.

- Оценка паравертебральных мягкотканных структур в режиме сканирования мягких тканей помогает выявить реактивные изменения в связочном аппарате.

- Формирование патологического кифоза чётко визуализируется в трёхмерной реконструкции и используется при планировании коррекционных вмешательств.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные изменения замыкательных пластин без выраженной деформации могут не отличаться от возрастных вариантов нормы.

- Характер хрящевых компонентов межпозвоночных дисков не визуализируется в условиях стандартного КТ-исследования.

- Функциональная подвижность сегментов и степень нестабильности не оцениваются при статическом сканировании.

- Оценка воспалительных изменений и костно-хрящевого отёка невозможна без МРТ.

- Изолированные грыжи Шморля при отсутствии клиновидной деформации могут быть диагностически незначимыми и не интерпретироваться как специфический аспект.

- Разграничение между физиологическим усилением кифоза и патологическим процессом требует сопоставления с клиническими и рентгенологическими данными.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бородин П.М. Моделирование деформации позвоночника типа болезни Шейермана-Мау в эксперименте / П.М. Бородин, Н.М. Зайдман, Е.В. Калашникова, Т.В. Русова // Бюл. Сибирск. отд. РАМН. 1999. - № 1. - С. 113-115.

- Калашникова E.B. К вопросу об отдаленных последствиях болезни Шейермана-Мау / Е.В. Калашникова, A.M. Зайдман, В.И.Танков // Вертебрология проблемы, поиски, решения / Научная конференция. - М., 1998. - С. 258-259.

- Калашникова Е. В. Патогенез болезни Шейерманна-Мау (Клинико-эксперим. исслед.) // Дис. д-ра мед. наук : 14.00.22. Новосибирск, 1999.

- Зоркольцева И. В., Калашникова Е. В., Аксенович Т. И., Зайдман A.M. Клинико-генетические исследования болезни Шейерманна May //Бюл. Сиб. отд-нияРос. АМН. .- 1999. - №1.- С. 110-112.

- Овчинников В.И,, Ермаков Н, П., Юдин АЛ, Клиническое использование компьютерной томографии И Методические рекомендации М.:МЗ СССР. - 1986, - 32 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ