Хилоторакс — это скопление лимфатической жидкости в плевральной полости, возникающее вследствие травматического повреждения грудного протока, опухолевых процессов или врождённых аномалий лимфатической системы. КТ позволяет выявить наличие хилёзного выпота, но не является основным методом диагностики, так как не может достоверно подтвердить его состав и источник утечки. Основными методами диагностики являются плевроцентез с биохимическим анализом плевральной жидкости, лимфангиография и МРТ лимфатической системы, которые позволяют определить место утечки лимфы и причину её скопления.

КТ в диагностике хилоторакса

МСКТ при хилотораксе выявляет следующие анатомические признаки:

МСКТ при хилотораксе выявляет следующие анатомические признаки:

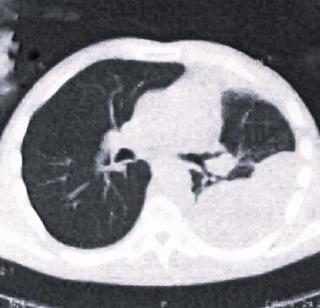

В режиме нативного сканирования визуализируется наличие свободной жидкости в плевральной полости, которая характеризуется гиподенсивным сигналом с показателями плотности, соответствующими жировому или лимфатическому содержимому, при этом объём выпота может варьироваться от небольшого до значительного с компрессией лёгочной ткани.

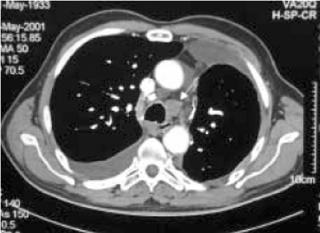

В режиме контрастного усиления определяется отсутствие значительного накопления контрастного вещества в плевральном содержимом, что отличает хилоторакс от геморрагического выпота или экссудативного воспаления, при этом возможны признаки утечки лимфы из грудного протока или его разрыва, проявляющиеся неравномерным распределением контраста в медиастинальных структурах.

В режиме высокоразрешающего сканирования выявляется степень компрессии лёгкого скопившейся жидкостью, что сопровождается частичным спадением (ателектазом) прилежащих отделов лёгочной паренхимы, при этом структура грудного протока может быть визуализирована при его расширении или аномальном контурировании.

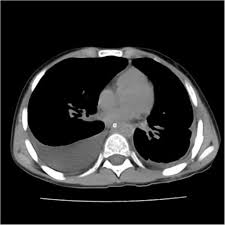

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется пространственное распространение лимфатического выпота, его соотношение с плевральной полостью, средостением и окружающими органами, что позволяет определить зону утечки лимфы, степень вовлечённости прилежащих структур и выраженность компрессионного синдрома.

Диагностические преимущества

Компьютерная диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры хилоторакса:

- Объём и распространённость плеврального выпота определяются с возможностью оценки его влияния на лёгочную ткань и средостение, что помогает выявить степень компрессии лёгких и риск дыхательной недостаточности.

- Плотностные характеристики содержимого плевральной полости позволяют дифференцировать хилоторакс от других типов выпота, так как лимфатическая жидкость имеет низкие показатели плотности, соответствующие жировому компоненту.

- Структура грудного протока отображается при его патологическом расширении, что даёт возможность выявить участки возможной лимфатической утечки и определить причину формирования хилоторакса.

- Контрастное усиление позволяет визуализировать возможные повреждения лимфатических сосудов, наличие инфильтративных или опухолевых изменений в средостении, что помогает установить этиологический фактор заболевания.

- Трёхмерная реконструкция плевральной полости и лимфатической системы даёт представление о пространственном распределении выпота и его взаимодействии с прилежащими анатомическими структурами, что важно для планирования дренирования или хирургического лечения.

Диагностические ограничения

Компьютерное сканирование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты хилоторакса:

- Источник лимфатической утечки может оставаться неопределённым, так как разрыв лимфатических сосудов или повреждения грудного протока не всегда выявляются при стандартном сканировании.

- Функциональная активность лимфатической системы не поддаётся точной оценке, так как статическое изображение не отображает скорость оттока лимфы и степень её накопления в плевральной полости.

- Дифференциация хилоторакса и других видов плеврального выпота может быть затруднена при смешанном составе жидкости, так как плотностные характеристики могут перекрываться с параметрами транссудата или экссудата.

- Ранние стадии накопления лимфы в плевральной полости могут не выявляться, если объём жидкости недостаточен для формирования выраженного скопления, что снижает чувствительность метода на начальных этапах заболевания.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Угненко Н.М. Этиология, диагностика и лечение хилоторакса. // Грудная и сердечно-сосудистая хирургии. 1976:5 — с.92-95.

- Зубарев Р. П. Хилоторакс // Большая медицинская энциклопедия: В 30 томах / Главный редактор Б. В. Петровский. — 3-е издание. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — Т. 26. Углекислые воды — Хлор. — С. 498—499. — 560 с.

- Пульмонология: Национальное руководство. А.Г. Чучалин, ред. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013: 960 с.

- Паршин В.Д. Хилоторакс в практике торакального и сердечно-сосудистого хирурга. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2016;(7):36‑44.

- Георгадзе А.К. Хилоторакс в клинике и эксперименте. // Актуальные проблемы стоматологии., М., 1972 с.313-316.

- Чухриенко Д.П., Гавриленко А.И., Чухриенко Н.Д. Диагностика и лечение хилоторакса. // Клиническая хирургия. — 1984:10 — с.39-41.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ