КТ в диагностике интерстициальных болезней легких

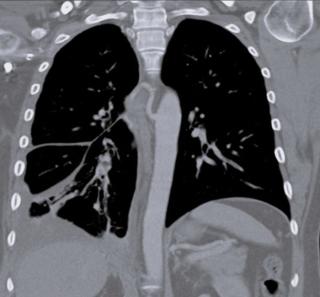

В нативном режиме определяется усиление лёгочного рисунка с деформацией междольковых перегородок и формированием линейных и ретикулярных структур, что отражает утолщение интерстициальной ткани.

В нативном режиме определяется усиление лёгочного рисунка с деформацией междольковых перегородок и формированием линейных и ретикулярных структур, что отражает утолщение интерстициальной ткани.

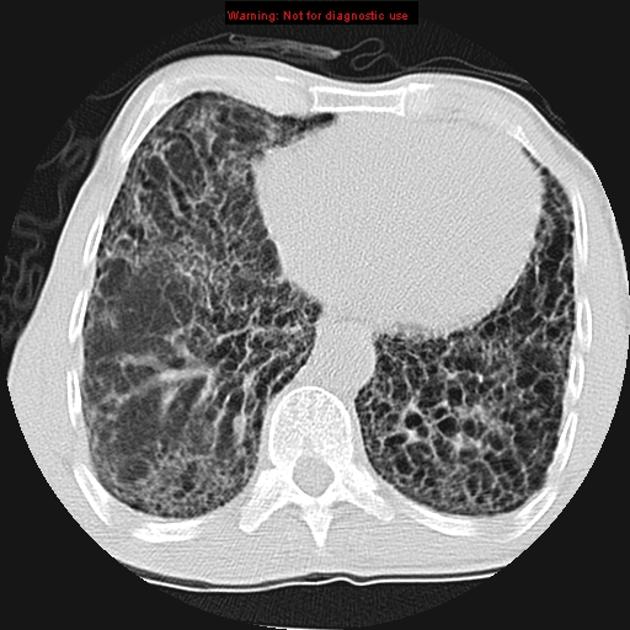

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются участки "матового стекла", локализованные в субплевральных и периферических зонах, что соответствует отёку, воспалению или начальным признакам фиброза.

В режиме с контрастированием определяется равномерное, умеренное накопление контрастного вещества в активных воспалительных участках, при этом фиброзные зоны не накапливают контраст.

В режиме высокоразрешающего сканирования лёгочной ткани выявляются участки сотового лёгкого, тракционных бронхоэктазов, участки консолидации и тяжистые деформации, характерные для фиброзирующего интерстициального поражения.

В режиме с отсроченным контрастированием фиксируется устойчивость плотности фиброзных участков, что помогает отличить необратимые изменения от воспалительных инфильтратов.

В режиме реконструкции в трёх плоскостях уточняется распространённость изменений по долям, сегментам и субплевральным зонам, а также симметричность поражения.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры интерстициальных болезней лёгких:

- Толщина междольковых перегородок и степень ретикулярных изменений отражают выраженность интерстициального фиброза.

- Площадь и плотность зон "матового стекла" дают представление о воспалительном компоненте в структуре заболевания.

- Степень тракционных бронхоэктазов указывает на прогрессирующий фиброз и анатомическую деформацию дыхательных путей.

- Глубина поражения плевропаренхиматического интерфейса и наличие сотового лёгкого визуализируются с высокой точностью.

- Сравнительный анализ распределения изменений в базальных, субплевральных и перибронхиальных зонах позволяет дифференцировать тип интерстициального поражения.

- Объём фиброзных и обратимых воспалительных изменений может быть количественно оценён при трёхмерной реконструкции.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии интерстициального воспаления без утолщения перегородок и выраженного "матового стекла" могут не сопровождаться характерной КТ-картиной.

- Отличие обратимых воспалительных изменений от начального фиброза требует динамического наблюдения.

- Некоторые формы интерстициальных болезней (например, НПВП-ассоциированное поражение) могут не иметь специфических структурных изменений.

- Микрососудистое поражение и лёгочная гипертензия не оцениваются в рамках стандартного КТ-протокола.

- Дыхательные артефакты, особенно при сопутствующей одышке, могут искажать визуализацию ретикулярной структуры.

- Клинико-функциональное соответствие изменений на КТ не всегда выражено, поэтому требуется корреляция с данными спирометрии и газообмена.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Мухин Н.А., Серов В.В., Корнев Б.М. и соавт. Интерстициальные болезни легких — клинические аспекты проблемы. Тер. арх. 1995; 5: 68-71.

- Интерстициальные болезни лёгких: Практическое руководство. Под ред. Н.А. Мухина // М.: Литера, 2007, 432с.

- Струков А.И., Пауков В.С, Орехов О.О. Морфология, патогенез, классификация интерстициальных заболеваний легких. // Архив патологии. — 1984. Т.2. - вып.7. - С.3-15.

- Амосов, В.И. Лучевая диагностика интерстициальных заболеваний легких/ В.И. Амосов, А.А. Сперанская // СПб., 2015. - 176 с.

- Портной, Л.М. Компьютерная томография и легочная патология / Л.М. Портной, Г.А. Петрова, В.О. Нефедова // Вестник рентгенологии и радиологии. - 1995. - №5. - С. 5-12.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ