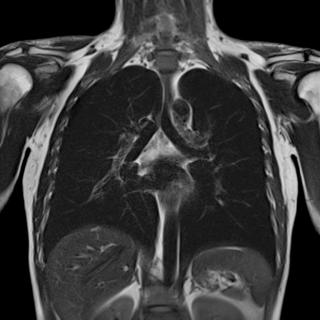

Постлучевой пневмонит представляет собой воспалительное повреждение лёгочной ткани после лучевой терапии, сопровождающееся интерстициальными изменениями в зоне облучения. Основными методами диагностики являются клиническая оценка, спирометрия, оценка газового состава крови и динамическое наблюдение в сочетании с данными КТ или МРТ.

КТ в диагностике постлучевого пневмонита

МСКТ при постлучевом пневмоните выявляет следующие анатомические признаки:

МСКТ при постлучевом пневмоните выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется зона матового затемнения с геометрически правильными границами, соответствующими полю облучения, без выраженной деформации анатомических структур.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется утолщение междольковых перегородок, сетчатый рисунок и участки субплеврального фиброза с ограниченной протяжённостью.

В режиме сканирования с контрастированием отсутствует выраженное накопление контрастного вещества в зоне поражения, что подтверждает интерстициальный характер воспаления.

В нативном режиме определяется снижение воздушности в зоне постлучевого повреждения, а также тракционное втяжение плевры, соответствующее участкам начального склерозирования.

На мультипланарных реконструкциях визуализируется ограниченное по форме и локализации уплотнение лёгочной ткани, с чётким соответствием зоне воздействия и сохранением остальной структуры лёгких.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры постлучевого пневмонита

- Геометрические границы зоны воспаления, что позволяет отличить постлучевые изменения от инфекционных или опухолевых поражений.

- Толщина и протяжённость уплотнённых участков, что отражает степень выраженности поствоспалительного интерстициального процесса.

- Объём сохранённой воздушности в соседних сегментах, что позволяет оценить компенсаторную вентиляцию.

- Форма и направление плевральных втяжений, что помогает зафиксировать развитие фиброзных изменений в зоне воздействия.

- Характер сосудистого русла в зоне поражения, что даёт возможность визуализировать васкулярную редукцию при хроническом течении.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Разграничение постлучевого воспаления и раннего рецидива опухоли, особенно при наличии неспецифического уплотнения.

- Степень клеточной инфильтрации и активность воспалительного процесса, что невозможно определить без гистологического подтверждения.

- Ранняя стадия микроваскулярных изменений, которые могут быть неразличимы при отсутствии выраженного фиброза.

- Оценка обратимости воспалительного уплотнения, что требует клинико-рентгенологической динамики.

- Точное определение границы между активной воспалительной зоной и формирующимся фиброзом без данных МРТ или ПЭТ-КТ.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Постлучевой пневмонит в практике пульмонолога/ Семищева Н. Л., Карапетян Е. И., Мальцева Т. А., Авдеева Н. В., Одиреев А. Н.// Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2014.

- Бардычев М.С., Переслегин И.А. Лучевые реакции и повреждения, их профилактика и лечение // Клиническая рентгенорадиология. Т.5. Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний / под ред. Г.А.Зедгенидзе. М: Медицина, 1985. Т.5. С.90–113.

- Поздние лучевые повреждения органов грудной клетки/ Пасов В.В., Зубова Н.Д., Иволгин Е.М., Курпешева А.К.// Сибирский онкологический журнал. – 2009 - №6 (36).

- Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пострадавшим от воздействия ионизирующего излучения в чрезвычайных ситуациях. – 2013.

- Бардычев М.С., Переслегин И.А. Лучевые реакции и повреждения, их профилактика и лечение // Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний / под ред. Г.А.Зедгенидзе. М: Медицина, 1985. Т.5. С.90—113.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ