КТ в диагностике трахеального бронха

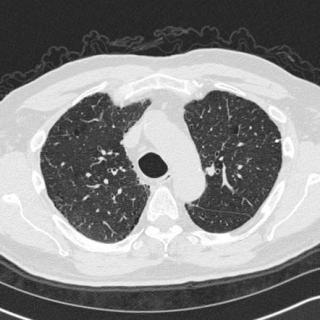

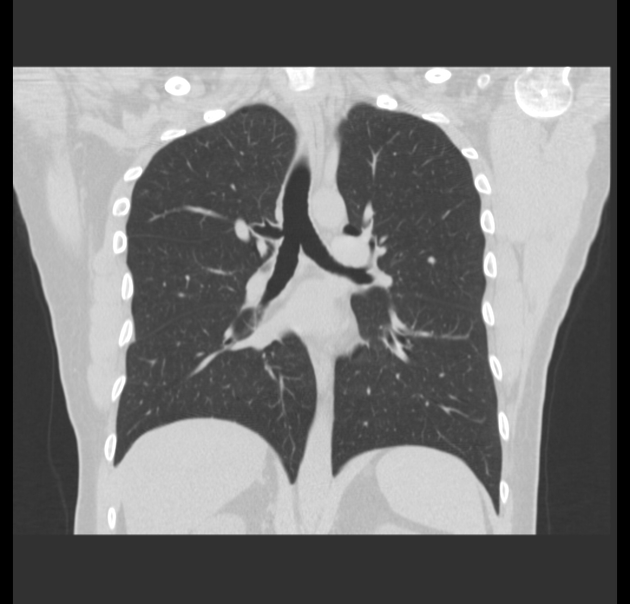

Обследование проводится в режиме мультиспиральной КТ органов грудной клетки с тонкими аксиальными срезами не более 1 мм и реконструкцией в корональной и сагиттальной проекциях, преимущественно в нативном режиме. Цель обследования — выявление прямых анатомических признаков аномального отхождения добавочного бронха от трахеи, его прослеживаемости, диаметра, взаимоотношения с основным бронхиальным деревом и оценки возможных осложнений.

Обследование проводится в режиме мультиспиральной КТ органов грудной клетки с тонкими аксиальными срезами не более 1 мм и реконструкцией в корональной и сагиттальной проекциях, преимущественно в нативном режиме. Цель обследования — выявление прямых анатомических признаков аномального отхождения добавочного бронха от трахеи, его прослеживаемости, диаметра, взаимоотношения с основным бронхиальным деревом и оценки возможных осложнений.

КТ выявляет следующие признаки трахеального бронха:

Аномальное отхождение бронха от боковой или заднелатеральной стенки трахеи выше уровня бифуркации, визуализируемое на корональных и сагиттальных реконструкциях.

Прослеживаемость добавочного бронха на протяжении от 5 до 25 мм, с сохранением просвета и стенки, идентичной по плотности обычным бронхам.

Ассоциация с гиповентиляцией, ателектазом или сегментарной гипоплазией прилежащей доли, преимущественно в верхней доле правого лёгкого.

Отсутствие сужения или признаков компрессии при компенсированном варианте, либо расширение бронха при сопутствующих бронхоэктазах.

Наличие сопутствующих аномалий бронхиального дерева (например, добавочные долевые или сегментарные бронхи) на фоне нормальной паренхимы.

Диагностические преимущества

КТ-диагностика даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

Определение точной точки отхождения добавочного бронха от трахеи с измерением расстояния от бифуркации.

Оценка протяжённости и диаметра аномального бронха в пределах 1–6 мм.

Визуализация топографических взаимоотношений добавочного бронха с другими структурами средостения и бронхиального дерева.

Выявление вторичных изменений в лёгочной ткани, обусловленных нарушением вентиляции или дренажа.

Реконструкция бронхиального дерева в 3D-проекции для предоперационной оценки и уточнения анатомии.

Диагностические ограничения

МСКТ имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность оценки функциональной проходимости добавочного бронха без дополнительных методов.

- Сложности в интерпретации при частичном спадении трахеи или неадекватной фазе вдоха.

- Ограниченная чувствительность при выявлении тонкостенных, слабо выраженных бронхиальных структур в условиях интенсивного воспаления.

- Затруднения в дифференциации истинного трахеального бронха от посттравматических или послеоперационных свищей.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении КТ грудной клетки в нативном режиме суммарная эффективная доза составляет от 3,0 до 5,6 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Стоногин В.Д., Богданов А. В. Добавочный трахеальный бронх. Публикация посвящена памяти Василия Дмитриевича Стоногина (1933-2005).

- Макаров, А. В. Врождённые аномалии развития бронхолёгочной системы (диагностика, хирургическое лечение) / А. В. Макаров, С. П. Сокур // 2003. – № 2. – С. 72–74.

- Закиров, И. И. Врожденные пороки развития трахеобронхиального дерева у детей / И. И. Закиров, А. И. Сафина // Вестник современной клинической медицины. – 2014. – Т. 7, № 6. – С. 77–81.

- Семичев Е.В., Медведева Н.Н. Аномалии развития трахеобронхиального дерева (клинический случай). Сибирский научный медицинский журнал. 2023;43(4):154-159.

- Алексеев Б. Л., Настепанин П. К. «Грудная хирургия», 1968, № 2, с. 113-115.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ