Рентген в диагностике трахеобронхита

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой трахеи и крупных бронхов. Применяются стандартный режим для оценки конфигурации средостения и лёгочных полей и высококонтрастный режим для выявления изменений бронхиального рисунка, стенок трахеи и признаков воспаления. Рентгенография позволяет выявлять косвенные признаки трахеобронхита, поскольку прямых рентгенологических проявлений воспаления слизистой трахеи и бронхов нет; фиксируются только сопутствующие изменения, отражающие воспалительный процесс.

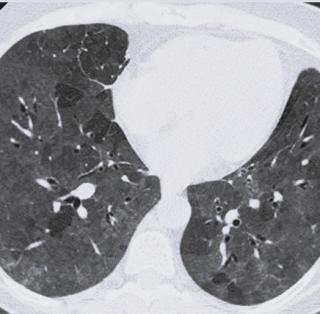

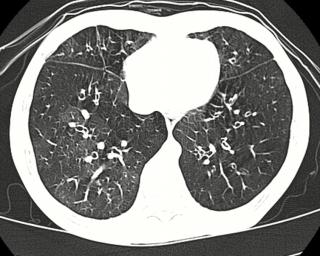

Рентгенография выявляет следующие признаки трахеобронхита:

Усиление и деформация бронхиального рисунка за счёт утолщения стенок бронхов и перибронхиальной инфильтрации (прямая проекция, стандартный режим).

Снижение воздушности прикорневых зон лёгких, особенно в нижних отделах — рентгенологический сигнал гиповентиляции (боковая проекция, высококонтрастный режим).

Незначительное расширение корней лёгких, обусловленное сосудистой реакцией и воспалительным отёком (боковая проекция, прицельная съёмка).

Отсутствие очаговых инфильтратов или воздушных бронхограмм, что характерно для ограниченного воспаления слизистой (прямая проекция, стандартный режим).

Косвенные признаки: повышенное стояние куполов диафрагмы, локальное уменьшение подвижности грудной клетки на стороне выраженного воспаления (боковая проекция, прицельная съёмка).

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень утолщения стенок крупных бронхов и распределение изменений по сегментам.

- Характер деформации бронхиального рисунка — сетчатый, тяжистый, неравномерный.

- Состояние корней лёгких — степень их расширения, выраженность перибронхиальной инфильтрации.

- Влияние воспаления на вентиляционную функцию лёгких, включая гиповентиляцию нижних отделов.

- Косвенное исключение более тяжёлых заболеваний (пневмония, ателектаз, бронхоэктазы) по отсутствию характерных очаговых изменений.

Диагностические ограничения

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Воспалительные изменения слизистой трахеи и небольших бронхов, не видимые на рентгенограмме.

- Отличие катарального трахеобронхита от аллергического или хронического варианта.

- Выявление клеточных воспалительных изменений или нарушений мукоцилиарного клиренса.

- Определение функционального состояния дыхательных путей, требующее спирографии или бронхоскопии.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекциях с прицельной съёмкой трахеобронхиального дерева суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Таточенко В.К. Болезни органов дыхания: практическое руководство. — М.: Педиатр, 2012.

- Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний . — М.: Российские респираторное общество, 2009.

- Салухов В.В. Практическая пульмонология: руководство для врачей / под ред. В.В. Салухова, М.А. Харитонова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 416 с.

- Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. М., Медицина, 1987.

- Кршеминская И.В., Даниэл-Абу М.И., Карпенко М.А. Рентгенодиагностика бронхолегочных заболеваний: обзорная рентгенография грудной клетки // 2020. Т. 8, № 3. С. 39-49.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ