КТ в диагностике трахеомаляции

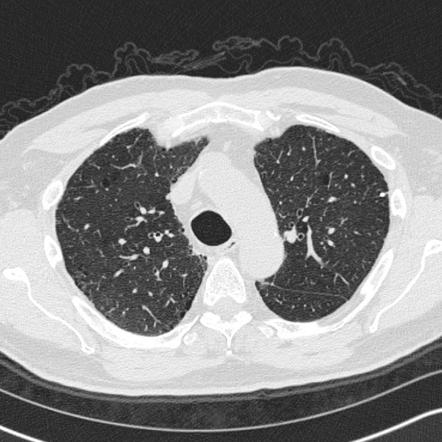

КТ-исследование проводится в режиме мультиспиральной томографии с тонкими срезами в аксиальной проекции и реконструкцией в сагиттальной и фронтальной плоскостях, включая обязательную съёмку в фазах спокойного вдоха и форсированного выдоха. Цель визуализации — выявление прямых признаков динамического сужения трахеи, морфологических изменений хрящевых полуколец и задней стенки трахеи, а также дифференциация трахеомаляции от внешней компрессии или фиксированного стеноза.

КТ-исследование проводится в режиме мультиспиральной томографии с тонкими срезами в аксиальной проекции и реконструкцией в сагиттальной и фронтальной плоскостях, включая обязательную съёмку в фазах спокойного вдоха и форсированного выдоха. Цель визуализации — выявление прямых признаков динамического сужения трахеи, морфологических изменений хрящевых полуколец и задней стенки трахеи, а также дифференциация трахеомаляции от внешней компрессии или фиксированного стеноза.

МСКТ выявляет следующие признаки трахеомаляции:

Снижение просвета трахеи более чем на 50% при форсированном выдохе при сохранении нормального калибра на вдохе, выявляется при сравнении фаз.

Уплощение или щелевидная деформация переднезаднего диаметра трахеи, чаще в дистальных отделах, визуализируется в нативном режиме.

Истончение хрящевых полуколец с утратой анатомической выпуклости и снижением плотности, фиксируется при тонкосрезовой КТ.

Вогнутая форма задней мембранозной стенки с её баллотированием внутрь просвета при выдохе, определяется в функциональном режиме.

Отсутствие признаков внешней компрессии, опухоли или рубцовых сужений, что подтверждает обратимый, динамический характер обструкции.

Диагностические преимущества

КТ-диагностика даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Измерение степени просветного сужения трахеи в фазах дыхательного цикла с точностью до 1 мм.

- Оценка формы и толщины хрящевых полуколец с возможностью выявления их структурных аномалий.

- Отображение изменения контуров задней мембранозной стенки при дыхании.

- Установление протяжённости поражённого участка трахеи с точным определением границ.

- Дифференциация трахеомаляции от органических стенозов и внешней компрессии за счёт динамической оценки.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Снижение точности при отсутствии адекватного выдоха, особенно у детей и пациентов с одышкой.

- Невозможность оценки подвижности стенки в режиме без дыхательных фаз.

- Риск ложноотрицательных результатов при одиночном сканировании в покое.

- Недостаточная визуализация изменений при слабовыраженной форме трахеомаляции.

- Присутствует лучевая нагрузка: при проведении КТ грудной клетки с функцией выдоха и вдоха суммарная эффективная доза составляет от 3,2 до 6,0 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Королева Н.С. Клиника, диагностика и хирургическое лечение заболеваний трахеи. - Дисс. докт. мед. наук,. -М., 1980. - 455 с.

- Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика: достижения и проблемы нового времени // Радиология - практика. - 2007. - №3. - С. 4-15.

- Паршин, В.Д. Диагностика и лечение приобретенной трахеомаляции у пациентов с рубцовым стенозом трахеи / В.Д. Паршин, И.М. Королева, М.А. Мищенко, В.В. Паршин // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. -2016. - № 8. - 73-82.

- Паршин, В.Д. Эволюция методов диагностики рубцового стеноза трахеи и трахеомаляции. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2016;(5):17-25.

- Заболевания и повреждения трахеи/ Татур А. А., Леонович С. И. – 2009.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ