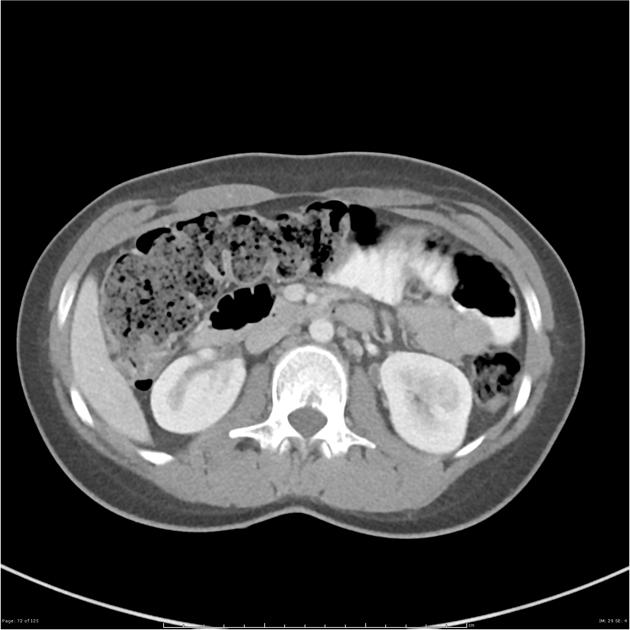

Уретерит представляет собой воспалительное состояние стенки мочеточника, чаще всего связанное с инфекцией, травмой или рефлюксом, и не является самостоятельным заболеванием, а сопровождает другие урологические патологии. Основу диагностики составляют клинико-лабораторные методы: общий анализ мочи, бактериологическое исследование и урологическое обследование. При необходимости уточнения анатомических изменений применяются экскреторная урография и МР-урография, а КТ используется при подозрении на осложнённое течение или сопутствующий уролитиаз.

КТ в диагностике уретерита

МСКТ при уретерите выявляет следующие анатомические признаки:

МСКТ при уретерите выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется утолщение стенки мочеточника с неравномерностью внутреннего контура, что указывает на воспалительное поражение слизистой оболочки и подслизистого слоя.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется периуретеральная инфильтрация с повышенной плотностью окружающей клетчатки, умеренное расширение просвета мочеточника проксимальнее участка воспаления, а также возможное наличие пузырьков газа при восходящей инфекции.

В режиме с контрастированием выявляется усиленное накопление контрастного вещества в стенке мочеточника на уровне воспалительного сегмента, отсутствие дефектов наполнения в просвете и сохранение проходимости при неосложнённой форме уретерита.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур отсутствуют признаки уролитов в стенке мочеточника, чётко прослеживаются кальцифицированные структуры при сопутствующем уролитиазе.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры уретерита:

- Толщина стенки мочеточника оценивается по её утолщению и неравномерности, что даёт возможность судить о выраженности воспалительного процесса.

- Структура периуретеральной клетчатки определяется по плотности и степени инфильтрации, что позволяет оценить распространённость воспаления за пределы стенки.

- Состояние слизистой оболочки мочеточника визуализируется по характеру контрастирования, что даёт возможность выявить участки гиперваскуляризации и нарушения барьерной функции.

- Протяжённость поражённого сегмента определяется по длине изменённой стенки и даёт представление о степени вовлечения мочеточника в воспалительный процесс.

- Наличие реактивных изменений в прилежащих структурах, включая почку и парауретеральную клетчатку, позволяет судить о возможных осложнениях при восходящей инфекции.

Диагностические ограничения

Компьютерная урография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Поверхностные изменения слизистой оболочки без утолщения стенки, что может не проявляться визуально при начальной стадии воспаления.

- Разграничение воспаления и отёка при функциональной перегрузке, что требует сопоставления с клиническими данными и анализами.

- Определение бактериальной или вирусной природы воспаления, что невозможно без лабораторной диагностики.

- Дифференциация между острым и хроническим процессом по степени стенозирования и изменению структуры, что требует динамического наблюдения.

- Оценка микрососудистых изменений в слизистой оболочке, что выходит за пределы разрешающей способности стандартного КТ-сканирования.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Аляев Ю.Г. Новое в диагностике урологических заболеваний // Материалы XI съезда урологов России. М., 2007. - С. 239 — 257.

- Воспалительные заболевания мочеточника. Медицинская радиология (диагностическая визуализация)/ Джоффри Ф., Отал П. и др. – 2003.

- Пушкарь Д Ю. Раснср П.И. Инфекции мочевыводящих путей: этиология, клиника, лечение.// Лечащий врач 2002.- № 1с 2.

- Габуния P.M., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. -М.: Медицина, 1995. 350 с.

- Избранные лекции по урологии / Под ред. Н.А.Лопаткина, А.Г. Мартова. - М.: МИА, 2008. - 576 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ