МРТ и КТ в диагностике абсцесса поджелудочной железы

Магнитно-резонансная томография при подозрении на абсцесс поджелудочной железы проводится в режимах Т1- и Т2-взвешенных изображений, диффузионно-взвешенной томографии и после внутривенного контрастирования. Цель исследования — выявление гнойного очага в паренхиме или перипанкреатической клетчатке, оценка его размеров, внутренней структуры, степени инкапсуляции и связи с соседними структурами.

Магнитно-резонансная томография при подозрении на абсцесс поджелудочной железы проводится в режимах Т1- и Т2-взвешенных изображений, диффузионно-взвешенной томографии и после внутривенного контрастирования. Цель исследования — выявление гнойного очага в паренхиме или перипанкреатической клетчатке, оценка его размеров, внутренней структуры, степени инкапсуляции и связи с соседними структурами.

МРТ выявляет следующие анатомические признаки абсцесса поджелудочной железы:

На Т1-взвешенных изображениях — гипоинтенсивное округлое или овальное образование в проекции поджелудочной железы или рядом с ней.

На Т2-взвешенных изображениях — гиперинтенсивное содержимое с чёткой или частично нечёткой капсулой, возможны перегородки.

На диффузионно-взвешенных изображениях — выраженное ограничение диффузии в зоне абсцесса, что указывает на высокую клеточную плотность гнойного содержимого.

После введения контрастного вещества — капсульное усиление сигнала по периферии образования, отсутствие накопления в центральной части.

При наличии перегородок — неоднородное распределение сигнала с различной степенью усиления на границах.

Деформация или смещение контуров поджелудочной железы при крупных абсцессах.

Сопутствующий отёк парапанкреатической клетчатки и признаки панкреатита (увеличение размеров железы, изменение сигнала паренхимы).

Диагностические преимущества магнитно-резонансной томографии

МР-томография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры абсцесса и его пространственные отношения с окружающими структурами.

- Характер содержимого по сигналам на Т1 и Т2, включая жидкость, гной, перегородки, продукты распада.

- Наличие и степень выраженности капсулы с усилением сигнала по её периметру.

- Отграничение гнойника от паренхимы железы и органов брюшной полости.

- Состояние окружающей жировой клетчатки, наличие отёка, инфильтрации, реактивных изменений.

- Признаки вовлечения поджелудочной железы: отёк, увеличение размеров, изменение сигнальных характеристик.

- Разграничение абсцесса от псевдокисты, панкреонекроза и опухолевого процесса по интенсивности сигнала и накоплению контраста.

- Отсутствие лучевой нагрузки, что особенно важно при динамическом наблюдении.

Диагностические ограничения МРТ

МРТ имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии формирования абсцесса при отсутствии чёткой капсулы и гнойного содержимого.

- Небольшие участки некроза без выраженного контраста между нормальной тканью и воспалением.

- Чёткая дифференциация абсцесса от жидкостных псевдокист с вязким или геморрагическим содержимым.

- Невозможность верифицировать бактериальную природу инфицирования без клинико-лабораторных данных.

- Ограничение визуализации при наличии артефактов от металлических объектов или при выраженном метеоризме.

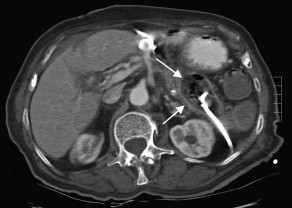

Компьютерная томография при подозрении на абсцесс поджелудочной железы проводится в режиме тонкосрезовой мультиспиральной КТ с внутривенным контрастным усилением. Цель исследования — выявление ограниченного гнойного очага в проекции железы или окружающей клетчатки, определение его плотностных характеристик, капсулы, распространённости и отношения к соседним структурам.

Компьютерная томография при подозрении на абсцесс поджелудочной железы проводится в режиме тонкосрезовой мультиспиральной КТ с внутривенным контрастным усилением. Цель исследования — выявление ограниченного гнойного очага в проекции железы или окружающей клетчатки, определение его плотностных характеристик, капсулы, распространённости и отношения к соседним структурам.

КТ выявляет следующие признаки абсцесса поджелудочной железы:

Округлое или овальное образование с плотностью от 0 до +20 HU, расположенное в проекции поджелудочной железы или в перипанкреатической клетчатке.

Чёткая или частично неравномерная капсула с усилением после введения контрастного вещества.

Отсутствие накопления контраста в центральной части образования, что соответствует наличию гнойного содержимого.

Наличие внутриполостных перегородок или газовых включений при вторичной инфекции.

Сдавление прилегающих структур — желудка, двенадцатиперстной кишки, сосудов, с их смещением.

Сопутствующее увеличение поджелудочной железы, снижение плотности её паренхимы, отёк окружающей клетчатки.

Возможное вовлечение забрюшинного пространства и наличие парапанкреатических инфильтратов.

Диагностические преимущества КТ

КТ-диагностика даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Точные размеры гнойного очага с возможностью трёхмерной реконструкции.

- Локализация относительно анатомических отделов поджелудочной железы и окружающих структур.

- Плотность содержимого в Hounsfield-единицах, позволяющая отличить гной от крови и серозной жидкости.

- Степень формирования капсулы и её контрастное усиление.

- Присутствие газовых пузырей как признака анаэробной инфекции.

- Интенсивность инфильтрации парапанкреатической клетчатки.

- Определение осложнений — свищей, сдавления протока Вирсунга, венозного тромбоза.

Диагностические ограничения компьютерной томографии

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние фазы формирования абсцесса без сформированной капсулы и достаточного накопления жидкости.

- Отграничение абсцесса от некротической ткани при отсутствии выраженного контрастирования.

- Дифференциация абсцесса от гнойно-некротических кист и инкапсулированных панкреонекрозов.

- Невозможность достоверно определить микробиологический характер содержимого.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении мультиспиральной КТ брюшной полости с внутривенным контрастом эффективная доза составляет от 8 до 15 мЗв.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

МСКТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Получение изображений на основе ядерно-магнитного резонанса водорода с использованием магнитного поля, радиочастотных импульсов и регистрации сигнала |

Получение изображений с помощью рентгеновских лучей при послойном сканировании и компьютерной реконструкции |

|

Область исследования |

Поджелудочная железа и перипанкреатическая клетчатка с оценкой вовлечения окружающих органов |

Поджелудочная железа, перипанкреатическая клетчатка и смежные структуры брюшной и забрюшинной области |

|

Диагностическая цель |

Определение наличия, размеров, структуры и капсулы абсцесса, оценка состояния окружающих тканей и дифференциация с другими образованиями |

Выявление гнойного очага, определение плотности, капсулы, распространённости и осложнений |

|

Прямые признаки |

Гипоинтенсивный сигнал на Т1, гиперинтенсивный на Т2, ограничение диффузии, капсульное усиление, отсутствие накопления контраста в центре, перегородки, смещение контуров железы, отёк клетчатки |

Гиподенсивное образование 0–20 HU, капсула с контрастным усилением, отсутствие накопления в центре, перегородки или газ, смещение органов, отёк клетчатки |

|

Оценка структуры и содержимого |

Характер сигнала на Т1 и Т2, наличие перегородок, распределение контрастного усиления, признаки воспаления и вовлечения паренхимы |

Плотность содержимого в HU, наличие перегородок, газа, характер капсулы, признаки инфильтрации |

|

Возможность выявления осложнений |

Отграничение от соседних органов, оценка вовлечения железы, реактивные изменения клетчатки |

Определение свищей, сдавления протока Вирсунга, венозного тромбоза |

|

Ограничения |

Ранние стадии без капсулы, трудности при отличии от псевдокисты, артефакты от металла, ограничение при метеоризме |

Ранние стадии без капсулы, трудности при отличии от некроза, маскировка под кисты, невозможность определения микробиологического характера |

|

Инвазивность |

Неинвазивный метод без ионизирующего излучения |

Инвазивность обусловлена применением ионизирующего излучения |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

8–15 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

25–40 минут |

10–20 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Зикас B.C., Первичные абсцессы поджелудочной железы / Зикас B.C., Бабравичус Ю.Д., Пухольски 3., Снарска Я., Хирургия. 1988. -№1 .-С. 58-60.

- Минько, Б. А. Комплексная лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы / Б. А. Минько, В. С. Пручанский, Л. И. Корытова. — СПб. : Гиппократ, 2001. — 136 с.

- Тоскин К. Д., Старосек В.Н., Абсцессы поджелудочной железы. Кли-нич.хирургия. 1987. - № 11. - С. 20-23.

- Хирургические заболевания поджелудочной железы / Сысолятин А.А. – 2009.

- Кармазановский, Г. Г. Компьютерная томография поджелудочной железы / Г. Г. Кармазановский, В. Д. Федоров. — М.: Паганель, 2000.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ