МРТ и КТ в диагностике дисциркуляторной энцефалопатии

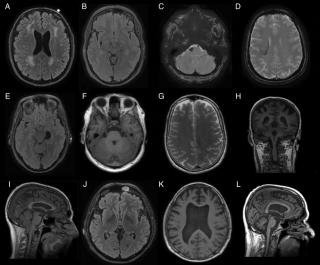

Магнитно-резонансная томография при дисциркуляторной энцефалопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при дисциркуляторной энцефалопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

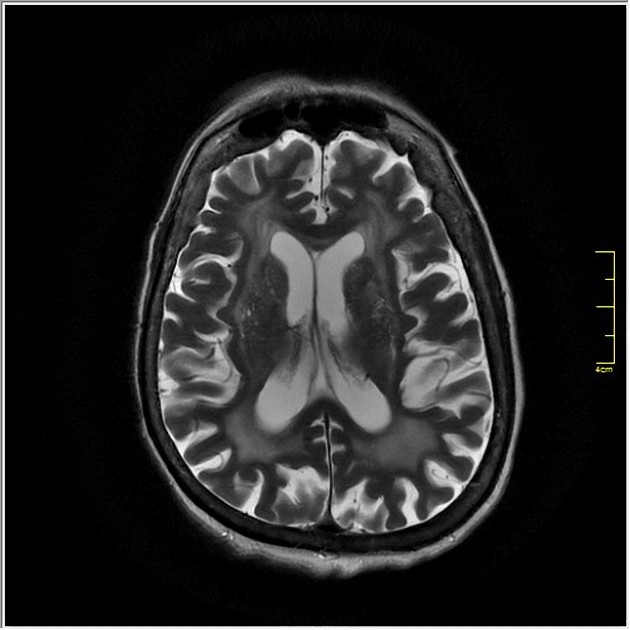

В режиме Т2 визуализируются множественные очаги гиперинтенсивного сигнала в перивентрикулярной и субкортикальной белой материи, преимущественно в лобных и теменных долях, что соответствует хронической ишемии.

В режиме Т1 определяется сниженный сигнал в зонах лейкоареоза, что отражает выраженные дистрофические изменения.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляются малые очаги в глубинных отделах белого вещества и в области базальных ядер, что характерно для микроангиопатии.

В режиме с контрастированием, как правило, отсутствует усиление, что подтверждает хронический, неактивный характер изменений.

Расширение периваскулярных пространств, атрофия коры и увеличение желудочков могут быть дополнительно выявлены как признаки выраженной энцефалопатии.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина ишемических изменений в белом веществе мозга определяется по интенсивности сигнала в Т2-режиме, что отражает стадию процесса.

- Степень вовлечения субкортикальных зон и базальных ядер оценивается при многоплоскостной визуализации, что важно для оценки когнитивного прогноза.

- Толщина и структура коры больших полушарий фиксируются при оценке выраженности корковой атрофии.

- Объём перивентрикулярного лейкоареоза и его распространённость сопоставимы с клиническими проявлениями.

- Наличие лакунарных инфарктов и постишемических кист визуализируется с высокой точностью, что имеет значение для стратификации риска.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Очаги с низкой интенсивностью сигнала при хронической ишемии могут сливаться с фоновым сигналом у пожилых пациентов.

- Трудно дифференцировать слабовыраженные лакунарные изменения от возрастной атрофии без данных динамического наблюдения.

- Наличие артефактов от движений снижает качество изображения в тонких структурах.

- Не все режимы визуализации доступны при наличии противопоказаний к контрасту или клаустрофобии.

- При смешанном генезе изменений затруднена чёткая интерпретация ишемического компонента без комплексной клинико-лабораторной корреляции.

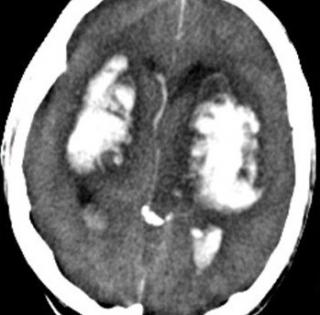

Компьютерная томография при дисциркуляторной энцефалопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при дисциркуляторной энцефалопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме визуализируется умеренная или выраженная кортикальная атрофия, увеличение борозд и расширение желудочковой системы.

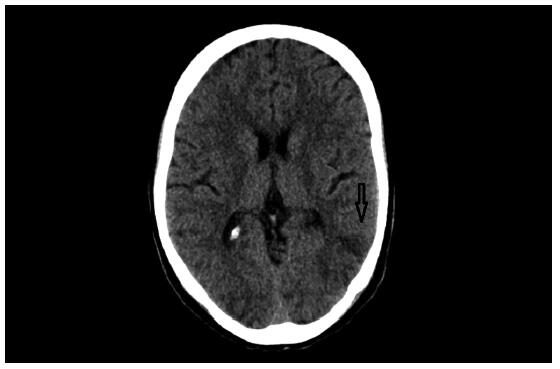

В режиме сканирования мягких тканей выявляются очаги пониженной плотности в белом веществе, преимущественно в перивентрикулярной зоне и в области глубоких структур.

В режиме с контрастированием не наблюдается накопления контраста, что подтверждает хронический характер изменений.

Могут определяться постишемические лакуны, участки энцефаломаляции и субкортикальные кисты.

Кальцинаты сосудистого генеза, атеросклеротические изменения артерий и сосудистые тени нередко выявляются при стандартном сканировании.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры дисциркуляторной энцефалопатии:

- Степень корковой и подкорковой атрофии определяется с высокой точностью по конфигурации борозд и желудочков.

- Плотность белого вещества мозга и наличие гиподенсных участков позволяют выявить зону хронической ишемии.

- Объём лакунарных и энцефаломаляционных очагов фиксируется при аксиальном сканировании, что помогает уточнить степень неврологических нарушений.

- Состояние базальных ганглиев и коры можно оценить по относительной плотности тканей и их симметричности.

- При наличии кальцинатов и грубых сосудистых изменений КТ позволяет судить о выраженности атеросклероза как этиологического фактора.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые ишемические очаги не дифференцируются без снижения плотности, особенно при поверхностной локализации.

- Структурные изменения на ранней стадии заболевания могут не выявляться при отсутствии значительной разницы в плотности.

- Оценка белого вещества ограничена по чувствительности в сравнении с МРТ, особенно в глубоких отделах.

- Атрофия может быть интерпретирована как возрастная, если нет сопоставления с клинической картиной.

- Контрастное усиление не даёт специфической информации о хронических ишемических изменениях.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Является методом визуализации с использованием магнитного поля и радиочастотных импульсов |

Основан на измерении плотности тканей с помощью рентгеновского излучения |

|

Выявление очагов лейкоареоза |

Чётко визуализируются множественные гиперинтенсивные очаги в Т2-режиме |

Видны очаги пониженной плотности в белом веществе, но с меньшей чувствительностью |

|

Оценка степени корковой и подкорковой атрофии |

Видна выраженная атрофия с уменьшением толщины коры и расширением борозд и желудочков |

Определяется увеличение борозд и желудочков, особенно в тяжёлых случаях |

|

Дифференцировка лейкоареоза и лакунарных инфарктов |

Возможна по сигналу и локализации, особенно в режимах с подавлением сигнала от воды |

Ограничена без чёткой границы, возможны ошибки при интерпретации |

|

Визуализация перивентрикулярных изменений |

Высокая чувствительность к субэпендимарному отёку и инфильтрации |

Видны только при выраженном снижении плотности |

|

Оценка изменений в базальных ганглиях и стволе |

Детально прослеживается структура и степень ишемии в базальных ядрах |

Определяются симметричные зоны гиподенсивности при выраженной патологии |

|

Визуализация постишемических кист и энцефаломаляции |

Кисты визуализируются как гиперинтенсивные зоны в Т2 |

Чётко видны при выраженной энцефаломаляции |

|

Характеристика сосудистых изменений |

Непрямая оценка по последствиям ишемии, без визуализации стенок артерий |

Возможна визуализация кальцинатов и выраженного атеросклероза |

|

Выявление субклинических изменений |

Высокая чувствительность к ранним микрососудистым очагам |

Ограничена, ранние изменения могут быть не видны |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Есть |

|

Продолжительность исследования |

20–30 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бурцев Е.М. Вопросы классификации, клинического течения и патогенетического лечения дисциркуляторной энцефалопатии // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. — 1991. Т. 91, № 7. - С. 19-22.

- Дамулин И.В. Дисциркуляторная энцефалопатия: патогенез, клиника, лечение. Методические рекомендации. Москва, 2005, с.48.

- Диагностика и принципы патогенетической терапии дисциркуляторной энцефалопатии. Под ред. А.А.Скоромца, А.М.Никифорова.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005.-104с/

- Камчатнов П.Р. Дисциркуляторная энцефалопатия // Consilium Medicum.-2004.-Том 6.- №8.

- Левин О.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: современные представления о механизмах развития и лечения // 2006. Том 8.- №8.-С.72-79.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ