МРТ и КТ в диагностике энхондромы

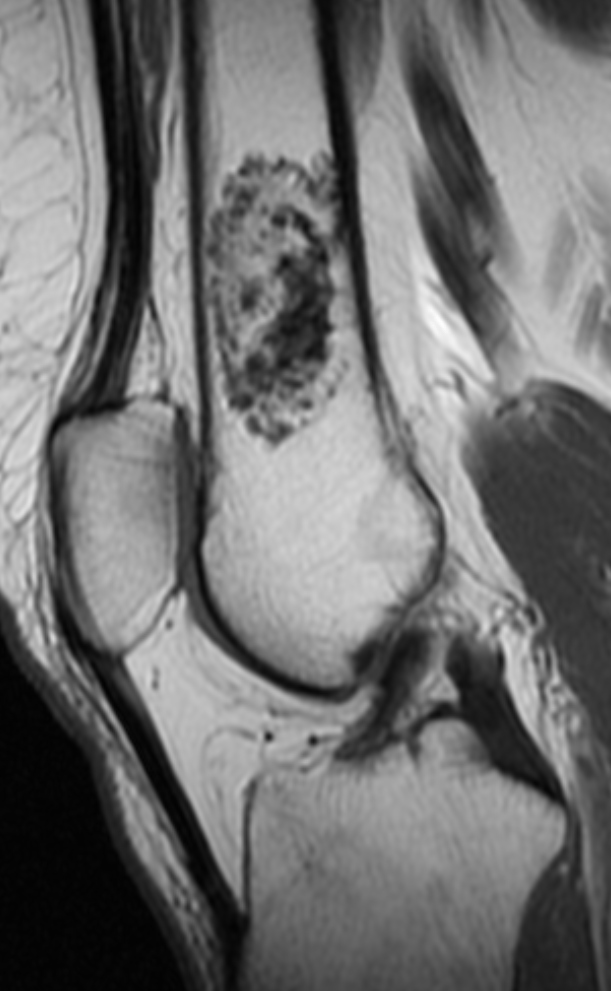

Магнитно-резонансная томография при энхондроме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при энхондроме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный или изоинтенсивный сигнал от внутреннего содержимого опухоли по сравнению с костным мозгом, что отражает хондроидную природу образования.

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал от хрящевого матрикса, особенно выраженный в участках с высоким содержанием жидкости.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается внутренняя структура опухоли, а также различие между опухолью и прилежащим костным мозгом.

В режиме с контрастированием наблюдается умеренное или кольцевидное накопление контраста по периферии опухоли, характерное для зрелого хондроидного матрикса.

Определяются признаки истончения кортикального слоя, лёгкой выпуклости наружного контура кости и отсутствие признаков инвазии в мягкие ткани.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и структура хондроидного матрикса фиксируются при Т2-взвешенной визуализации, что позволяет оценить степень зрелости опухоли.

- Глубина вовлечения костного мозга и степень вытеснения его нормальных структур определяются в Т1-режиме.

- Контуры опухоли, соотношение с кортикальной пластинкой и её целостность уточняются в многоплоскостной визуализации.

- Наличие перегородок, кистозных компонентов и хондроидных включений определяется при сравнении режимов.

- Метод позволяет отличить энхондрому от хондросаркомы низкой степени злокачественности при условии стабильной клинической картины.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Кальцинаты внутри опухоли не определяются, что ограничивает оценку зрелости образования.

- Невозможно количественно оценить плотность костной матрицы и степень минерализации.

- Отличие доброкачественного хрящевого новообразования от хондросаркомы низкой степени злокачественности затруднено без морфологического подтверждения.

- Оценка тонких костных трещин и участков микроперелома невозможна без КТ.

- Наличие артефактов при исследовании длинных трубчатых костей может снижать качество изображения.

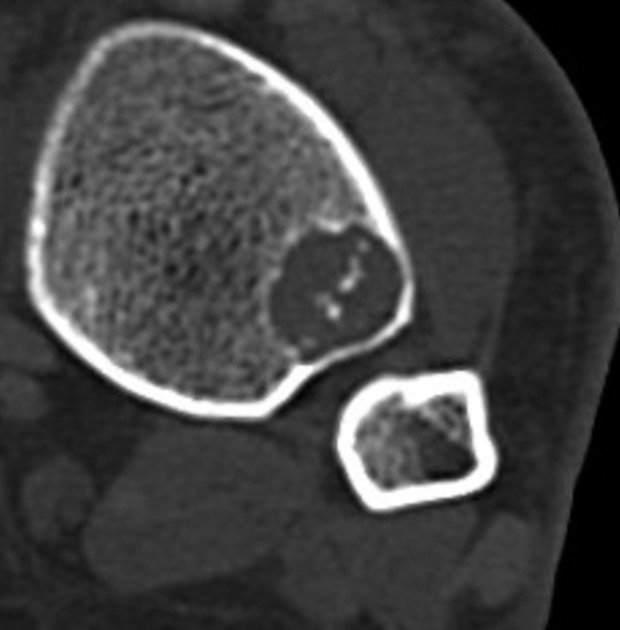

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики энхондромы, потому что не позволяет оценить структуру хрящевого матрикса, степень вовлечения костного мозга и внутреннюю архитектонику образования без анализа сигнальных характеристик. Энхондрома представляет собой доброкачественную хрящевую опухоль, развивающуюся внутри кости, преимущественно в трубчатых костях конечностей. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и рентгенография поражённого сегмента, при необходимости проводится биопсия для исключения малигнизации. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики энхондромы, потому что не позволяет оценить структуру хрящевого матрикса, степень вовлечения костного мозга и внутреннюю архитектонику образования без анализа сигнальных характеристик. Энхондрома представляет собой доброкачественную хрящевую опухоль, развивающуюся внутри кости, преимущественно в трубчатых костях конечностей. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и рентгенография поражённого сегмента, при необходимости проводится биопсия для исключения малигнизации. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме визуализируется внутрикостное образование с пониженной плотностью и чёткими границами, локализованное в метафизарной или диафизарной зоне.

Фиксируются участки точечной или кольцевидной кальцификации, характерные для зрелой хрящевой ткани.

Определяется истончение или лёгкая дугообразная деформация кортикального слоя при сохранении его непрерывности.

В режиме высокоразрешающего сканирования фиксируются внутренняя структура опухоли, малые костные включения и краевые неровности.

Визуализируется соотношение опухоли с прилегающими суставами, костными отростками и возможное расширение костного канала.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Плотность и распределение кальцинатов фиксируются количественно, что позволяет оценить зрелость и активность опухоли.

- Контуры, протяжённость и симметричность внутрикостного поражения уточняются при тонкосрезовом сканировании.

- Наличие костной перестройки, ремоделирования и утолщения кости вокруг опухоли оценивается с высокой точностью.

- Форма, ориентация и степень деформации кортикального слоя фиксируются в режиме трёхмерной реконструкции.

- КТ используется для планирования хирургического вмешательства или биопсии при сомнительных клинических данных.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Характер хрящевой ткани и её активность не оцениваются без МР-визуализации.

- Мягкотканевые структуры не дифференцируются при стандартных режимах.

- Трудно выявить клеточные признаки малигнизации при стабильной плотности и размерах образования.

- Без контрастного усиления не определяются васкуляризированные участки в центре опухоли.

- Отсутствует информация о реакции окружающего костного мозга и наличии отёка или воспаления.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация хондроидного матрикса, жидкости и костного мозга |

Рентгеновские лучи, определение плотности тканей и степени кальцификации опухоли |

|

Структура хрящевого матрикса |

Отражается гиперинтенсивным сигналом на Т2, позволяя оценить зрелость и водное насыщение |

Не отображается без кальцинатов, визуализируются только плотностные изменения |

|

Вовлечение костного мозга |

Выявляется степень вытеснения и инфильтрации нормального костного мозга |

Не фиксируется без выраженного ремоделирования |

|

Контур и целостность кортикального слоя |

Определяется истончение и выпуклость, без признаков прорыва |

Чётко видна форма, граница, деформация и сохранность кортикального слоя |

|

Наличие кальцинатов |

Не визуализируются в силу ограничений метода |

Определяются точечные, кольцевидные или диффузные кальцинаты с высокой точностью |

|

Дифференциация с другими хрящевыми опухолями |

Возможна при стабильной картине и характерном усилении |

Затруднена без сопоставления с клиникой или морфологией |

|

Внутренняя архитектура очага |

Выявляются перегородки, участки некроза и кистозные компоненты |

Фиксируются костные включения, участки разрежения и очаговые плотности |

|

Влияние на прилежащие структуры |

Оценивается отношение к костному мозгу и мягким тканям |

Определяется контакт с суставами, кортикальными отростками и каналом кости |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Средняя: 3–6 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

30–40 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Опухоли и опухолеподобные заболевания костей/ Нейштадт Э.Л., Маркочев А.Б. - 2007

- Соловьев Юрий Николаевич. Патология опухолей костей. Практическое руководство для врачей. Издательство Практическая Медицина, 2019.

- Нейштадт Эдуард Львович, Маркочев Анатолий Борисович. Опухоли и опухолеподобные заболевания костей. Издательство Фолиант, 2007.

- Державин В.А., Халимон А.И., Карпенко В.Ю., Бухаров А.В., Ядрина А.В., Пестин И.С., Голубев П.В. Современные аспекты диагностики и лечения энхондромы и внутрикостной высокодифференцированной хондросаркомы длинных костей. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2019;8(5):385‑393.

- Садыхов А.Г. Доброкачественные опухоли костей. — Баку: Азербайджанское гос. изд-во, 1970. — 220 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ