МРТ и КТ в диагностике глиомы головного мозга

Магнитно-резонансная томография при глиоме головного мозга хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при глиоме головного мозга хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

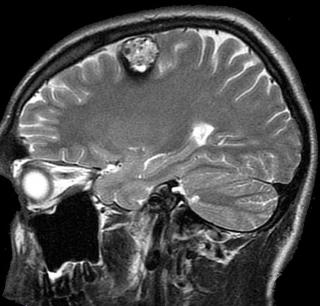

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный или изоинтенсивный сигнал от опухоли, чаще с нечёткими границами, особенно при инфильтративном росте.

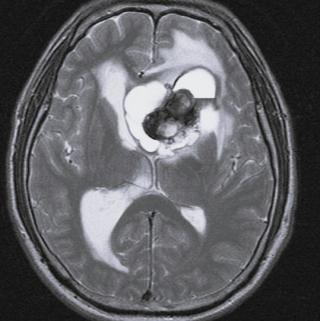

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал от зоны опухоли, её перифокального отёка и участков некроза, при этом опухоль может занимать несколько долей мозга.

В режиме с подавлением сигнала от жидкости (FLAIR) подчёркивается патологический очаг за счёт исключения сигнала от ликвора, что позволяет лучше оценить инфильтративные изменения.

В режиме с подавлением сигнала от жира и при контрастировании определяется гетерогенное усиление сигнала в опухоли, что отражает зону неоваскуляризации и нарушение гематоэнцефалического барьера.

В режиме перфузионной и диффузионно-взвешенной визуализации могут определяться зоны с повышенной клеточностью, снижением коэффициента диффузии и высоким кровотоком, характерные для злокачественного компонента.

Фиксируются признаки смещения срединных структур, сдавления желудочковой системы и инфильтрации мозговых оболочек в случае агрессивного роста.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина опухолевой инфильтрации в белое вещество и переход на соседние анатомические зоны фиксируются в многоплоскостной визуализации.

- Толщина зоны перифокального отёка и её распространённость определяются по Т2 и FLAIR, что отражает степень воспалительной и сосудистой реакции.

- Протяжённость некроза, его структура и наличие кольцевидного контрастирования оцениваются для характеристики высокозлокачественных форм.

- Степень смещения срединных структур, деформация борозд и цистерн мозга определяются при объёмной оценке опухоли.

- Состояние венозного и артериального кровотока, наличие сосудистой инвазии и микроангиопатии определяется в перфузионных режимах.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Границы опухоли могут быть неотличимы от реактивного отёка при низкодифференцированных формах без специфических режимов.

- Минерализованные включения и кальцинаты внутри опухоли не визуализируются без КТ.

- Трудности возникают при дифференциации глиомы от других опухолей (лимфомы, метастазов) без морфологической верификации.

- МРТ не определяет точную степень минерализации, плотность или наличие внутритканевой крови на ранних этапах без соответствующего сигнала.

- Артефакты от имплантированных устройств и движения пациента ухудшают визуализацию особенно в задней черепной ямке.

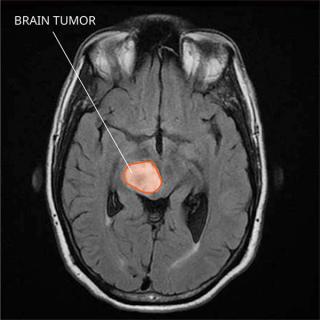

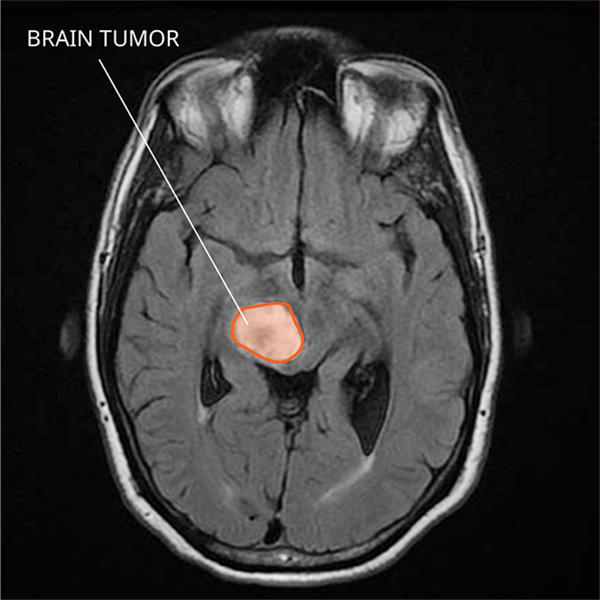

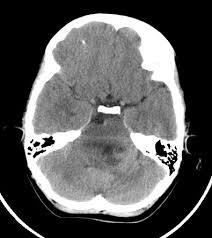

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики глиомы головного мозга, потому что метод не позволяет оценить степень инфильтрации опухоли, состояние спинномозговой жидкости, зону перифокального отёка и характеристики сосудистой инвазии. Глиома представляет собой первичную опухоль центральной нервной системы с преимущественно инфильтративным ростом и выраженными мягкотканевыми изменениями. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография с диффузионно-взвешенными и перфузионными режимами и контрастированием. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики глиомы головного мозга, потому что метод не позволяет оценить степень инфильтрации опухоли, состояние спинномозговой жидкости, зону перифокального отёка и характеристики сосудистой инвазии. Глиома представляет собой первичную опухоль центральной нервной системы с преимущественно инфильтративным ростом и выраженными мягкотканевыми изменениями. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография с диффузионно-взвешенными и перфузионными режимами и контрастированием. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме визуализируется гипо- или изоденсный очаг в веществе мозга, чаще с нечёткими границами и признаками отёка.

В режиме сканирования мягких тканей фиксируется деформация и уплощение желудочков, асимметрия борозд и сдавление мозговых цистерн.

В режиме с контрастированием определяется участок умеренного или кольцевидного усиления, характерный для глиобластомы, при этом низкодифференцированные глиомы могут не накапливать контраст.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур могут выявляться признаки хронического внутричерепного давления, остеоперестройки или кальцификатов в опухоли.

Определяются признаки внутричерепной гипертензии, гидроцефалии и возможного вклинения при выраженном объёмном эффекте.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Плотность опухоли и наличие обызвествлений фиксируются в числовых значениях, что важно при дифференциации от олигодендроглиом и других образований.

- Глубина деструкции белого вещества и степень отёка оцениваются по плотностным градиентам, особенно в центральных отделах.

- Степень смещения срединных структур и ликворных путей, а также деформация желудочков определяется с высокой точностью.

- Форма и локализация кальцинатов, а также их соотношение с тканями мозга фиксируются при опухолях смешанного состава.

- Метод является основным для быстрой оценки состояния при экстренной симптоматике (судорожный синдром, потеря сознания).

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Границы опухоли неотделимы от зоны отёка без МР-визуализации.

- Низкодифференцированные опухоли могут быть изоденсными и не выявляться без контрастирования.

- Стадия опухоли, степень клеточной пролиферации и инфильтрация в глубинные структуры не оцениваются без функциональных МР-режимов.

- Не визуализируются диффузные аксональные нарушения и зоны микрососудистой пролиферации.

- Отсутствие контрастного усиления не исключает наличие злокачественной опухоли, особенно при атипичном росте.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Является методом ядерного магнитного резонанса |

Основан на рентгеновском излучении и измерении плотности тканей |

|

Глубина опухолевой инфильтрации |

Оценивается по зоне гипоинтенсивного сигнала в Т1 и гиперинтенсивного в Т2 |

Не отображается при отсутствии плотностных изменений |

|

Толщина зоны перифокального отёка |

Определяется в режиме Т2 и с подавлением сигнала от жидкости |

Оценивается по размытию границ серого и белого вещества |

|

Протяжённость некроза |

Фиксируется по структуре кольцевидного контрастирования и участкам некроза |

Определяется как участок пониженной плотности с возможной зоной кольцевидного усиления |

|

Смещение срединных структур |

Визуализируется степень смещения борозд, желудочков и серповидного отростка |

Фиксируется асимметрия желудочков и смещение средней линии |

|

Васкуляризация и сосудистая инвазия |

Оценивается по характеру контрастного усиления и перфузионным картам |

Не визуализируется без контрастирования |

|

Клеточная плотность и зона опухолевой активности |

Фиксируется снижение коэффициента диффузии в зоне высокой клеточности |

Не оценивается |

|

Кальцинаты и минерализованные включения |

Не отображаются |

Характерны точечные или кольцевидные кальцинаты при зрелом матриксе |

|

Плотность опухоли |

Не измеряется в числовых значениях |

Оценивается количественно в Hounsfield-единицах |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует |

|

Продолжительность исследования |

До 30–40 минут с контрастом |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Захарова, Н.С. Дифференцированное лечение и адаптация больных с глиомами головного мозга труднодоступной локализации: автореф. дис ... канд. мед. наук / Захарова Наталья Станиславовна - Новосибирск, 2001. - 21 с.

- Зозуля, Ю.А. Глиомы головного мозга / Ю.А. Зозуля. - Киев, 2007. - 636 с.

- Савченко, А.Ю. Принципы лечения больных с глиомами головного мозга / А.Ю. Савченко, Н.С. Захарова // М-лы II съезда нейрохирургов России в Нижнем Новгороде 16-19 июня 1998. - СПб.,1998. - С. 110-111.

- Олюшин В.Е, Янина H.A. Опыт комплексного лечения глиом больших полушарий мозга // Поленовские чтения: Сб.тр. / Мин.здрав. имед.пром. РФ; РНИНИ им. Проф. A.JI. Поленова. СПб., 1995. - вып.1. -С. 142- 145.

- Скворцова Т.Ю., Бродская 3.Л, Савинцева Ж.И. Современные методы нейровизуализиации в дифференциальной диагностике лучевых поражений головного мозга у больных с церебральными опухолями. //Бюллетень СибГМУ.- 2011.- С. 131-135.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ