МРТ и КТ в диагностике хондромиксоидной фибромы

Магнитно-резонансная томография при хондромиксоидной фиброме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при хондромиксоидной фиброме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1 визуализируется очаг с гипоинтенсивным сигналом по отношению к костному мозгу, расположенный эксцентрично в метафизе длинной трубчатой кости, с чёткими или умеренно неровными контурами.

В режиме Т2 определяется гетерогенный гиперинтенсивный сигнал с участками миксоидной дегенерации и возможными фокальными включениями с пониженной интенсивностью, что отражает хрящевую и фиброзную составляющие.

В режиме с подавлением сигнала от жира определяется чёткая дифференциация между очагом и окружающим костным мозгом, что подчёркивает ограниченность процесса.

В режиме с контрастированием визуализируется умеренное, гетерогенное накопление контрастного вещества, особенно в периферических отделах и перегородках, что указывает на васкуляризованные зоны опухоли.

Кортикальный слой может быть истончён, с признаками локального выбухания, однако, как правило, сохраняется его целостность без признаков инвазии в мягкие ткани.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Протяжённость очага в костной ткани определяется в продольной и поперечной проекциях, что позволяет уточнить границы резекции.

- Толщина кортикального слоя над зоной опухоли оценивается по снижению сигнала и деформации контура, что даёт представление о механической стабильности.

- Глубина миксоидной трансформации визуализируется по интенсивности сигнала в Т2-режиме, что отражает морфологическую неоднородность.

- Наличие перегородок и очагов хрящевого компонента фиксируется при сопоставлении сигналов в Т1 и Т2, что помогает в дифференциации с другими опухолями.

- Связь с суставной поверхностью и эпифизом оценивается в сагиттальной проекции, что важно для прогноза функционального восстановления.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Минерализованные участки опухоли, такие как обызвествления или зоны остеоида, не всегда дифференцируются от фиброзной ткани.

- Тонкий внутренний слой кортикальной пластинки может быть слабо различим без контрастирования.

- Фокусы слабой активности на фоне миксоидной трансформации трудно отличимы от дегенеративных изменений при других опухолях.

- Отграничение опухоли от нормального костного мозга при отсутствии жирового подавления менее чёткое.

- Без сопоставления с КТ затруднена оценка выраженности костной перестройки и наличия тонких обызвествлений.

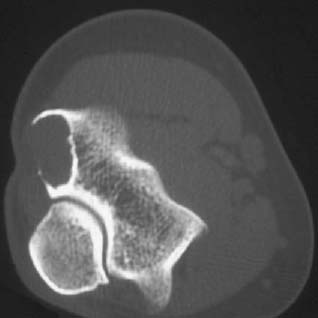

Компьютерная томография при хондромиксоидной фиброме выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при хондромиксоидной фиброме выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется эксцентричное остеолитическое образование с чёткими или склеротическими краями в метафизе трубчатой кости, часто с деструкцией внутренней трабекулярной структуры.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется умеренно плотное внутрикостное образование без признаков инвазии за пределы кости.

В режиме с контрастированием может наблюдаться слабое или умеренное накопление контрастного вещества в зонах пролиферации, что помогает отграничить активные участки.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется истончение или выпячивание кортикального слоя без его разрушения, а также возможные участки хондроидной кальцификации.

Могут определяться очаги уплотнённой кости по периферии очага, что свидетельствует о реакции кости на хронический рост опухоли.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина остеолитического поражения фиксируется с высокой точностью, что важно для оценки остаточной прочности поражённого сегмента.

- Толщина кортикального слоя и его непрерывность определяются в аксиальной проекции, что помогает установить необходимость реконструктивных мероприятий.

- Протяжённость костного дефекта и степень внутренней перестройки оцениваются по уровню резорбции трабекулярного вещества.

- Наличие участков кальцификации и минерализованного матрикса уточняется при нативной КТ, что недоступно на МРТ.

- Форма и симметрия поражения позволяют отличить фиброму от более агрессивных опухолей с размытыми границами.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Структура костного мозга и наличие миксоидного компонента не выявляются при отсутствии изменений плотности.

- Мягкотканевый компонент может быть неразличим при минимальном выпячивании опухоли за пределы кости.

- Дифференциация между хондромиксоидной фибромой и доброкачественными хондромами затруднена без МР-визуализации.

- Отсутствие контраста ограничивает выявление активных пролиферативных зон и васкуляризации.

- При малых размерах опухоли точное отграничение от кортикального слоя требует тонкосрезовой реконструкции.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Визуализация на основе ядерного магнитного резонанса, различающего сигналы от тканей разного состава |

Визуализация по плотности тканей с использованием рентгеновского излучения |

|

Локализация и форма очага |

Эксцентричное внутрикостное образование с гипоинтенсивным сигналом в Т1 |

Эксцентричный остеолитический очаг с чёткими или склеротическими краями |

|

Структура очага |

Гетерогенный гиперинтенсивный сигнал в Т2 с миксоидными и фиброзными участками |

Однородная зона остеолиза с возможной деструкцией трабекулярной структуры |

|

Характеристика кортикального слоя |

Истончён, но чаще сохранён; визуализируется деформация без разрушения |

Хорошо видимы истончение, выбухание или склероз кортикального слоя |

|

Выявление миксоидной трансформации |

Выраженный сигнал в Т2 и жироподавленных режимах |

Не визуализируется |

|

Обнаружение перегородок и хрящевых включений |

Отражаются по различию сигнала в Т1 и Т2 |

Частично видны при наличии минерализации |

|

Визуализация мягкотканевых границ |

Хорошо визуализируется связь с суставом, капсулой, мышцами |

Ограничена, особенно без контраста |

|

Внутрикостная архитектоника |

Нарушена локально, определяются зоны деградации сигнала |

Чётко фиксируется перестройка трабекулярного слоя |

|

Минерализованные включения |

Плохо видны без КТ |

Определяются при нативном сканировании как очаги кальцификации или оссификации |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует |

|

Продолжительность исследования |

20–30 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Липкин С.И. Хондромиксоидная фиброма (К вопросу о вариантах строения и микроскопической диагностике). // Архив патологии №8, 1971, стр. 25-31.

- Лямперт Д.М. Опухоли костей. // Тр. 2 Всесоюзной онкологической научной конференции, Л., 1959, стр. 526-538.

- Доброкачественные опухоли. Опухоли костей / Ланцман Ю.И. - 1990.

- Диаб Х.М., Дайхес Н.А., Карнеева О.А., Пащинина О.А., Кондратчиков Д.С., Панина О.С. Удаление редкой хондромиксоидной фибромы инфралабиринтного пространства с использованием ретрофациального доступа // Вестник оториноларингологии. 2021. Т.86, № 4. С. 106-110.

- Лерсунди А., Манкин Х.Дж., Мурикис А., Хорничек Ф.Дж.: Хондромиксоидная фиброма: редко встречающаяся и загадочная опухоль. Клиническая ортопедическая справка. 2005, 439: 171-175.

- Современные технологии лучевой диагностики (общие вопросы) : учеб-метод. пособие / И. И. Сергеева. Минск : БГМУ, 2011. 43 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ