МРТ и КТ в диагностике перихолецистита

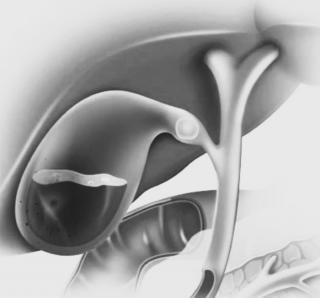

Перихолецистит представляет собой воспаление паравезикальной клетчатки на фоне острого холецистита с распространением процесса за пределы стенки жёлчного пузыря. Для диагностики назначаются ультразвуковое исследование органов брюшной полости, клинический анализ крови, мультиспиральная компьютерная томография и, при необходимости, холецистография или МРХПГ. Магнитно-резонансная томография при перихолецистите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал от воспалённой стенки жёлчного пузыря и окружающей паравезикальной клетчатки, что отражает отёк и инфильтрацию.

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный сигнал от утолщённой стенки жёлчного пузыря, при этом в просвете может фиксироваться билиарный сладж или малые конкременты.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается отёк окружающей жировой ткани, а также формирование перихолецистических инфильтратов.

В режиме с контрастированием выявляется усиление сигнала по краю стенки жёлчного пузыря и в паравезикальной зоне, соответствующее активному воспалению.

Может визуализироваться небольшой объём перихолецистической жидкости, ограниченный воспалительными изменениями.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина стенки жёлчного пузыря и степень её воспалительного изменения определяются при Т2-взвешенной и жироподавленной визуализации.

- Глубина инфильтрации в окружающие мягкие ткани и распространение воспаления на печёночную капсулу и прилежащие структуры фиксируются в аксиальных срезах.

- Структура жёлчи, наличие сладжа, микролитиаза и билиарного осадка визуализируются в режиме с подавлением сигнала от жира.

- Протяжённость перифокального отёка и его границы в зоне перехода на кишечную стенку или печень уточняются при контрастном усилении.

- Метод позволяет оценить динамику воспаления при повторных обследованиях без лучевой нагрузки.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные кальцификаты, содержащиеся в стенке или в конкрементах, не определяются без КТ.

- Отличие воспалительного инфильтрата от начальной стадии абсцедирования может быть затруднено без динамического наблюдения.

- Наличие артефактов от дыхания и движений ограничивает детализацию при исследовании верхнего этажа брюшной полости.

- Не определяется плотность содержимого при кровоизлиянии в полость пузыря или гнойной трансформации.

- МРТ уступает КТ в быстрой оценке острых процессов при нестабильном состоянии пациента.

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется утолщение и неравномерность стенки жёлчного пузыря, а также повышение плотности окружающей жировой клетчатки.

В режиме сканирования мягких тканей фиксируются участки инфильтрации, отёк, возможное скопление жидкости в перихолецистической зоне.

В режиме с контрастированием визуализируется усиление стенки жёлчного пузыря по типу двойного кольца, а также возможное накопление контраста в воспалённой клетчатке.

В режиме высокоразрешающего сканирования выявляются небольшие конкременты, кальцификаты в стенке и участки кальцифицированного сладжа.

Определяются изменения в прилежащих структурах: отграничение от печени, вовлечение двенадцатиперстной кишки или правого изгиба ободочной кишки.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и структура стенки жёлчного пузыря, включая очаговую инфильтрацию и участки деструкции, фиксируются при тонкосрезовом сканировании.

- Протяжённость инфильтрации в паравезикальной клетчатке, степень воспаления и наличие жидкости оцениваются при контрастной фазе.

- Плотность содержимого жёлчного пузыря и наличие газовых включений, характерных для осложнённых форм, определяются с высокой точностью.

- Состояние желчевыводящих путей, наличие расширения и признаки билиарной гипертензии уточняются при одновременной визуализации печени.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные изменения стенки без утолщения или инфильтрации могут не выявляться при стандартной визуализации.

- Степень активности воспаления и наличие клеточного абсцедирования не оцениваются без клинической и лабораторной корреляции.

- Мягкотканевые структуры стенки и окружающей клетчатки могут визуализироваться с недостаточной детализацией без контрастного усиления.

- Не всегда удаётся отличить хроническое воспаление с фиброзом от подострого течения без динамического наблюдения.

- Трудно интерпретировать состояние билиарной микроструктуры и малых протоков без данных МРХПГ или УЗИ.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация воспалительных и отёчных изменений в мягких тканях и жёлчном пузыре |

Рентгеновские лучи, отображение плотности тканей, инфильтрации, конкрементов и изменений в клетчатке |

|

Оценка состояния стенки жёлчного пузыря |

Фиксируется толщина, структура и степень гиперинтенсивности на фоне воспаления |

Визуализируется утолщение, деструкция, двойной контур и кальцификаты |

|

Выявление паравезикального отёка |

Отмечается выраженный гиперинтенсивный сигнал в жироподавленных режимах |

Определяется повышение плотности жировой клетчатки и жидкость в перихолецистической зоне |

|

Визуализация билиарного содержимого |

Определяется сладж, вязкая жёлчь, микролитиаз, не видны кальцинаты |

Отображается плотность содержимого, визуализируются газ, конкременты и сладж |

|

Распространение воспаления на соседние органы |

Уточняется граница инфильтрации в капсулу печени и кишку |

Видны признаки вовлечения двенадцатиперстной и ободочной кишки, изменения печёночной поверхности |

|

Контрастное усиление воспалительных изменений |

Усиление стенки и клетчатки, активный воспалительный компонент |

Усиление стенки по типу двойного кольца и накопление в инфильтратах |

|

Диагностика осложнённых форм |

Выявляются инфильтраты, ограниченная жидкость, начальное формирование абсцесса |

Фиксируются гнойные скопления, газ, разрывы и зоны кальцификации при осложнённом течении |

|

Применимость при нестабильных состояниях |

Ограничена из-за длительности и чувствительности к дыхательным артефактам |

Метод выбора при остром животе, быстрый и доступный |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Средняя: 5–8 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

30–40 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Клиническая гастроэнтерология / Григорьев П.А., Яковенко А.В. – 2004

- Ильченко А.А. Заболевания желчного пузыря и желчных путей: руководство для врачей. - М.: Анахарсис, 2006. - 488 с.

- Иконников — К вопросу о воспалительных заболеваниях желчного пузыря. Дисс. СПБ. 1906.

- Швецкий А. Стандарты диагностики и тактики в хирургии. - Красноярск: Красноярская государственная медицинская академия, 2000. - 148 с.

- Виноградов В. В., Мазаев П.Н, и Зима П. И. Диагностика холецистита, с. 112, М., 1978.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ