МРТ и КТ в диагностике рассекающего остеохондрита

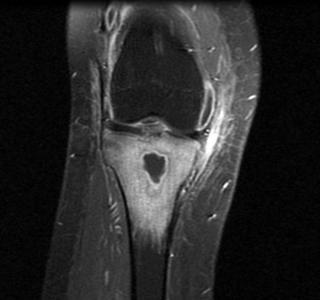

Что покажет магнитно-резонансная томография при рассекающем остеохондрите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Что покажет магнитно-резонансная томография при рассекающем остеохондрите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный участок в субхондральной зоне, чаще в медиальном мыщелке бедренной кости, что соответствует зоне остеонекроза.

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный ободок вокруг некротического фрагмента, что отражает реактивный отёк костного мозга и синовиальное воспаление.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется расширение зоны отёка в костной ткани и возможное наличие жидкости между фрагментом и основным массивом кости, что указывает на нестабильность.

В режиме с контрастированием определяется отсутствие накопления контрастного вещества в зоне некроза и усиление в прилежащих тканях, что позволяет дифференцировать стабильные и нестабильные стадии.

Определяется деформация суставной поверхности, наличие субхондральной кисты, хрящевого дефекта и, в некоторых случаях, отслоившийся хрящевой фрагмент.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина поражения субхондральной кости определяется по снижению сигнала в Т1 и Т2, что отражает выраженность остеонекроза.

- Толщина слоя отёка и его распространённость в костном мозге фиксируются в жироподавленных режимах, что важно для оценки активности процесса.

- Протяжённость зоны отслоения фрагмента и наличие жидкости между фрагментом и костью указывают на стадию нестабильности.

- Структура хрящевого покрытия и наличие хондромаляции визуализируются в коронарной и сагиттальной проекциях.

- Наличие интраартикулярных тел, вторичных синовиальных изменений и реактивного синовита определяется по сигналу от суставной жидкости.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Тонкий кортикальный слой и малые субхондральные фрагменты могут быть недостаточно чётко визуализированы без КТ.

- Кальцификация или минерализованные включения в хряще не видны на стандартных МР-режимах.

- Стадия репарации или фиброзной трансформации может не иметь характерного сигнала и затрудняет дифференциацию от других артропатий.

- Наличие имплантов, ортопедических конструкций или посттравматических изменений вызывает артефакты, затрудняющие интерпретацию.

- Метод не всегда доступен для детей младшего возраста без седации, что ограничивает его использование в педиатрии.

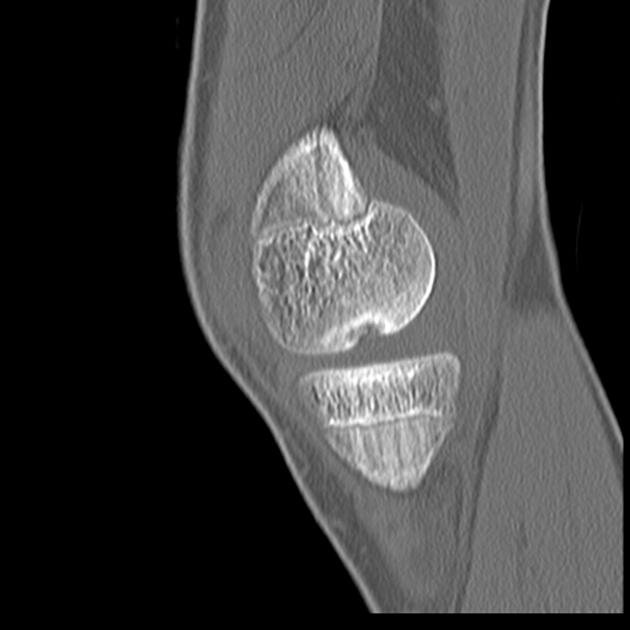

Компьютерная томография при рассекающем остеохондрите выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при рассекающем остеохондрите выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется зона субхондрального остеолиза, нередко с чёткими краями и фрагментом, частично отделённым от костной основы.

В режиме сканирования мягких тканей фиксируются признаки выпячивания синовиальной оболочки и возможного выпота в полости сустава.

В режиме с контрастированием, если применяется, возможно усиление синовиальных оболочек и дифференциация мягкотканевого компонента в случае осложнённого течения.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур визуализируются субхондральные кисты, склероз по периферии очага, дефекты кортикального слоя и возможные внутрисуставные свободные тела.

Определяются очаги минерализации, утолщения субхондральной пластинки и хрящевые кальцинаты, особенно при длительном хроническом процессе.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина костного дефекта и степень разрушения субхондральной зоны определяются с высокой точностью при тонких срезах.

- Толщина и целостность кортикального слоя оцениваются в аксиальной и сагиттальной проекциях, что важно для выявления нестабильных форм.

- Протяжённость минерализованных включений и степень их отделения от основной кости визуализируются при трёхмерной реконструкции.

- Наличие секвестров, свободных костно-хрящевых тел и деформации суставной поверхности фиксируется при полном сканировании сустава.

- Обследование часто назначается для предоперационного планирования при подозрении на нестабильность или необходимость резекции.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отёк костного мозга и степень воспалительной реакции не определяются без данных МР-визуализации.

- Не визуализируется структура гиалинового хряща и его поверхностные повреждения без контрастной артрографии.

- Начальная стадия остеонекроза без выраженной деструкции может остаться нераспознанной.

- Без контраста не определяется синовит и васкуляризация участка остеонекроза.

- Ограниченная чувствительность при диагностике нестабильности без выраженного смещения или разобщения фрагмента.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Ядерно-магнитный резонанс, основанный на регистрации сигнала от ядер водорода в тканях |

Рентгеновская компьютерная томография, основанная на различии плотности тканей к ионизирующему излучению |

|

Визуализация зоны остеонекроза |

Определяется как гипоинтенсивный участок в Т1 и гиперинтенсивный ободок в Т2, отражающий активность процесса |

Визуализируется как зона субхондрального остеолиза с чёткими краями и участками склероза |

|

Выявление нестабильности |

Жидкость между фрагментом и основной костью, отсутствие накопления контраста в некрозе |

Разобщение между фрагментом и костью, визуализируется при реконструкции |

|

Оценка хрящевого покрытия |

Чётко оценивается в коронарной проекции, возможны признаки хондромаляции и поверхностного дефекта |

Не визуализируется без контрастной артрографии |

|

Степень отёка костного мозга |

Определяется по гиперинтенсивному сигналу в Т2 и жироподавленных режимах |

Не оценивается, отсутствует информация о костном мозге |

|

Визуализация внутрисуставных тел |

Выявляются при наличии свободных фрагментов с характерным сигналом |

Чётко фиксируются плотные свободные тела, включая кальцифицированные |

|

Оценка субхондральных кист и склероза |

Слабо различимы при отсутствии кальцификации или выраженного изменения сигнала |

Видны зоны кистозной перестройки и склероза с высокой детализацией |

|

Детализация кортикального слоя |

Ограничена, особенно при тонком кортикальном слое |

Высокая точность визуализации толщины и дефектов кортикального слоя |

|

Визуализация минерализованных включений |

Не определяется без специального режима, участки кальцификации не визуализируются |

Чётко видны обызвествления, кальцинаты и плотные элементы в очаге |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует, безопасно для повторных обследований |

Присутствует, требует ограничения повторных исследований, особенно в педиатрии |

|

Продолжительность исследования |

25–35 минут, требует неподвижности, может потребоваться седация у детей |

5–10 минут, проводится для неотложной диагностики и плохо контролируемых пациентов |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Корнилов Н. В. Травматология и ортопедия: учебник / под ред. Н. В. Корнилова, А. К. Дулаева. 4-е изд. М., 2020.

- Райзер, M. Лучевая диагностика. Костно-мышечная система / М.Райзер, A.Бауер-Мельник, К.Глассер; пер. с англ. под общ. ред. Н.Б.Петровой. - Москва: МЕДпресс-информ, 2011. - 384 с.

- Райзер, M. Лучевая диагностика. Костно-мышечная система / М.Райзер,

- A.Бауер-Мельник, К.Глассер; пер. с англ. под общ. ред. Н.Б.Петровой. - Москва: МЕДпресс-информ, 2011. - 384 с.

- Баширова, Ф.Х. Этиология и патогенез рассекающего остеохондрита (обзор литературы) // Ортопедия, травматология и протезирование. 1972.

- Диасамидзе, А.Х. Рассекающий остеохондроз (болезнь Кенига): этиология, патогенез, клиника, течение и диагностика // Актуальные вопросы травматологии и ортопедии М.: ЦИТО, 1975 - Вып.11.-С.82-86.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ